⑤風邪薬を飲んだ時に眠くなる理由 抗ヒスタミン薬と副作用

本連載では「大人」でも意外と知らない「薬」の知識やセルフメディケーションの基本を、加藤哲太先生(日本くすり教育研究所 代表理事)にご解説いただきます。

保健指導や健康だよりで取り上げたい「薬」の話題を隔月ペースで紹介しますので、ぜひご自身の学習、業務での情報発信にご活用ください。

薬の効果は「受容体」を介して発揮される

体内に入った薬は、細胞レベルで効果を発揮します。

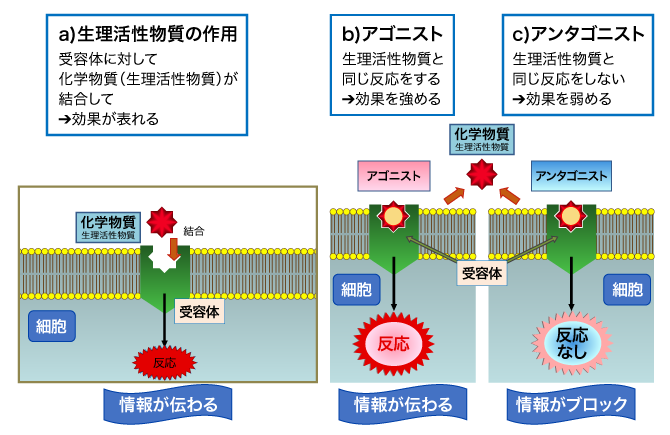

細胞には、細胞膜上あるいは細胞内に、「受容体」と呼ばれるタンパク質があり、特異的に化学物質(生理活性物質:生体ホルモン・神経伝達物質など)と結合する性質を持っています。生理活性物質が受容体と結合することで、細胞の機能にさまざまな変化が生じて、生理活性物質の作用が発現します(図1-a)。ここで発現したものが、薬の「作用」あるいは「副作用」ということです。

「薬」は細胞で薬効に関連する受容体と結合します。受容体と結合して、反応を起こすものを「作用薬(アゴニスト)」(図1-b)、受容体と結合することによって生じる反応を遮断するものを「拮抗薬(アンタゴニスト)」(図1-c)と呼びます。

図1 薬が効く仕組み

アゴニストの例:パーキンソン病治療薬

パーキンソン病では、脳内のドパミンが不足することで手足の震えや筋肉のこわばりなどが起こります。ドパミンアゴニストが、ドパミンと同様にドパミン受容体を刺激することにより、パーキンソン病の症状の改善が期待できます。

アンタゴニストの例:抗ヒスタミン薬

抗ヒスタミン薬は、風邪薬や花粉症治療薬に用いられ、くしゃみや鼻水の症状を抑えます。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。