育休を「取りたい」若者は7割超 仕事と育児との両立で不安も 共に育てる社会の実現を目指す(厚生労働省)

厚生労働省は、「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査」の速報値を公表した。

育休取得への意欲は高い一方で、両立に対する不安も7割にのぼり、若者の本音が浮き彫りになった。

同調査は「共働き・共育てに関する若年層の意識を把握する」「若年層の育休やワークライフバランスへの意向を明らかにする」などを目的に2025年6月に実施。対象者は全国の15歳から30歳の男女(高校生・大学生、社会人など)で回答数は1万3709人だった。

このうち若年の社会人に育休取得の意向を尋ねたところ、全体の73.9%が「取得したい」「どちらかというと取得したい」と回答。男女別では男性66.6%に対し、女性は80.8%と女性の方が高かった。

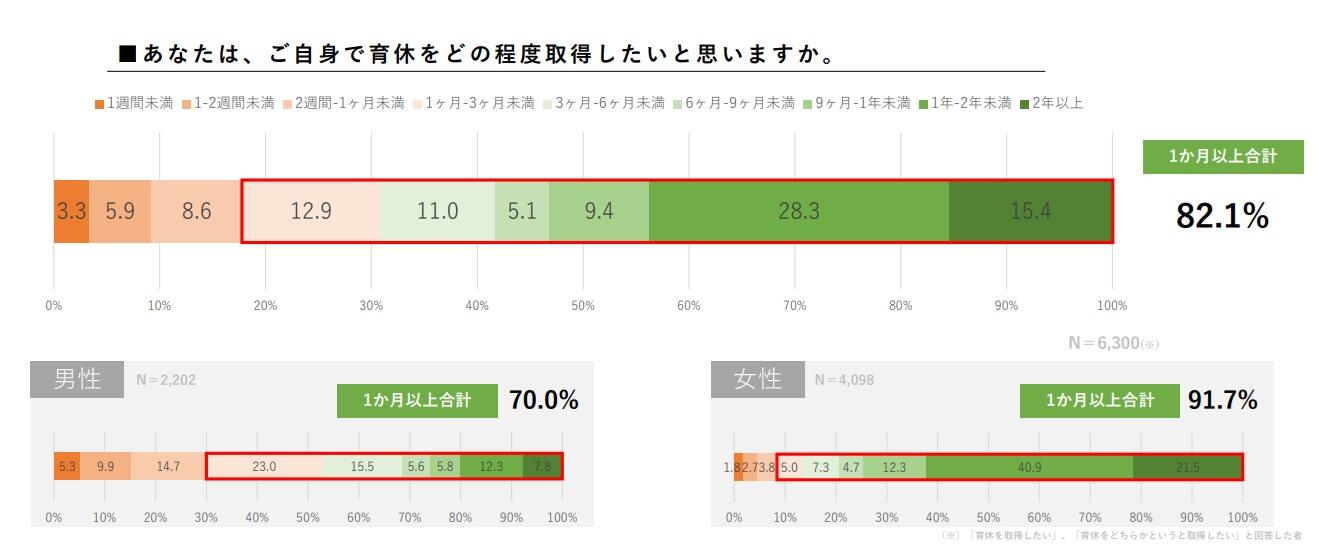

希望する育休期間については、女性で最も多かったのが「1年~2年未満」(40.9%)で、次いで「2年以上」(21.5%)。6割以上が「1年以上」を希望していた。

一方、男性では「1カ月~3カ月未満」(23.0%)が最多で、「3カ月~6カ月未満」(15.5%)、「2週間~1カ月未満」(14.7%)と続くなど、約7割が「6カ月未満」を希望しており、女性との間に差が見られた。

新卒で入社する企業を選ぶ際、将来のキャリアとプライベートの両立を意識するかを尋ねた設問では、66.6%が「意識している」と回答。また、「仕事と育児の両立に不安を感じている」と答えた人は72.2%にのぼり、若年層の間ですでに両立への不安が広がっていることがうかがえる。

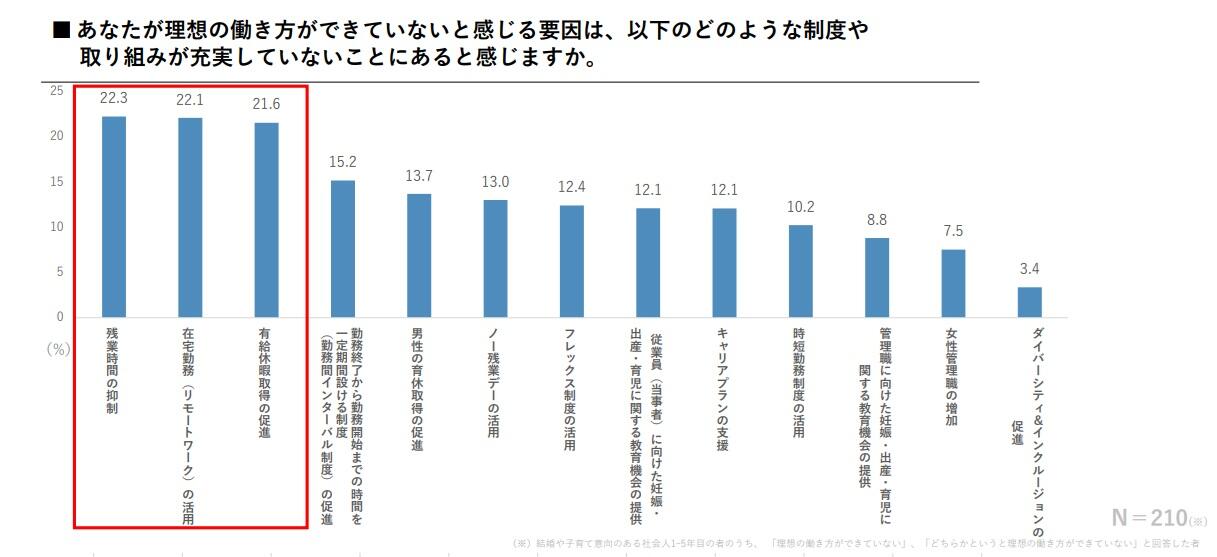

理想の働き方を実現するため、現状で不足している制度や取り組みについて聞いた設問では、「残業時間の抑制」(22.3%)、「在宅勤務(リモートワーク)の活用」(22.1%)、「有給休暇取得の促進」(21.6%)などを挙げる人が目立った。

厚生労働省は7月から、「イクメンプロジェクト」の後継として「共育(ともいく)プロジェクト」を始めた。

男性の育休取得率は改善傾向にあるものの、依然として家事・育児の負担には男女差がある。背景には職場での長時間労働の慣習が残っていることなどがあり、同省は企業にも雇用環境や職場風土の改善を促しながら、「共に育てる」社会の実現を目指すとしている。

「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査」(速報)厚生労働省) 共育プロジェクト(厚生労働省)本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。