④くすりの旅:薬効を示すのは飲んだ薬の一部!

本連載では「大人」でも意外と知らない「薬」の知識やセルフメディケーションの基本を、加藤哲太先生(日本くすり教育研究所 代表理事)にご解説いただきます。

保健指導や健康だよりで取り上げたい「薬」の話題を隔月ペースで紹介しますので、ぜひご自身の学習、業務での情報発信にご活用ください。

「体内での薬の流れ(動態)」の復習

第1~3回では、主に経口投与した薬の吸収について示してきました。今回は「薬の代謝」について考えます。

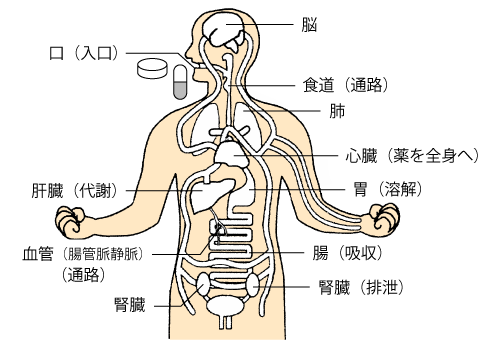

経口投与した薬は、体内を以下の流れで旅します(参考:第1回「錠剤を割る/カプセルを開ける/噛むのは【危険】」)。

薬を飲む:口(入口)⇒胃を通過(多くはここで溶解)⇒腸で吸収⇒血管(腸管脈静脈)を通過⇒肝臓で代謝⇒血液へ⇒身体の臓器(患部)で効果を発揮⇒再び肝臓で代謝⇒腎臓で処理⇒体外へ

「生体の化学工場:肝臓」と「酵素」

ほとんどの薬は、それを代謝する器官である肝臓を通らなければなりません。特に経口投与した薬は、小腸で吸収され、まず肝臓を通過します。

肝臓には多数の肝細胞が存在し、栄養物や薬などはここで代謝されることから、肝臓は「生体の化学工場」を呼ばれています。ここでは、糖の代謝、脂質代謝 、血漿タンパク質の合成、毒物の代謝(解毒、一部毒化)などとともに、薬の代謝(不活性化、活性化)、を行います。

肝臓における薬を化学的に変化させる機能の多くを担っているのが各種の酵素(enzyme)群で、その主役は、シトクロームP450(CYP)と呼ばれる酵素です。CYPは多くの場合、代謝により薬を活性のないものに変化させます。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。