産業保健専門職育成現場レポート

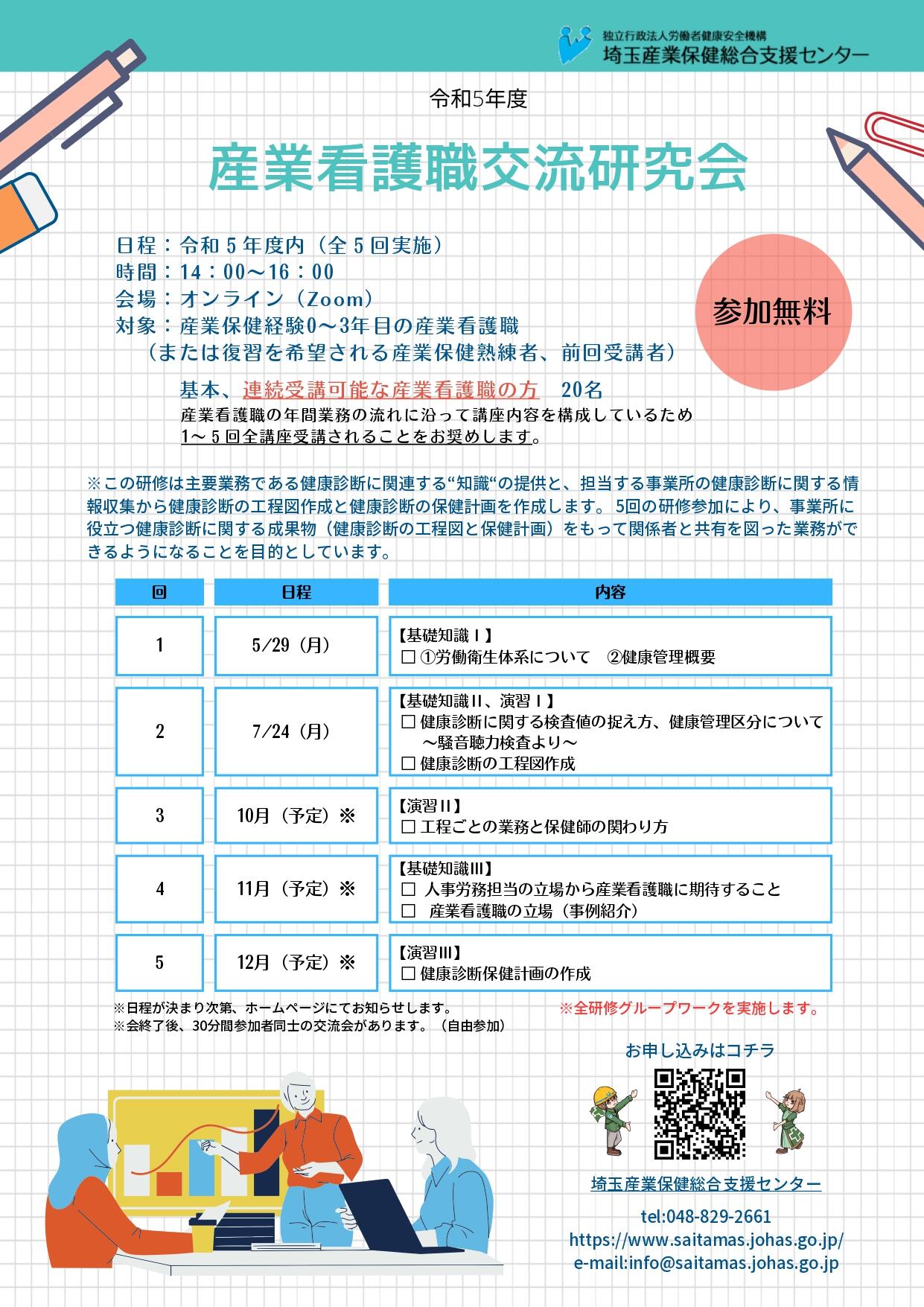

①埼玉産業保健総合支援センター「産業看護職交流研究会」

「知識」「実践」の両立、専門職同士の「交流」を通じて高め合う

独立行政法人労働者健康安全機構 埼玉産業保健総合支援センターでは「産業看護職交流研究会」を開催している。本研修は、産業保健の業務経験が3年未満の産業看護職を主な対象にしており、年間を通して全5回のプログラムを実施する。

昨年度初開催され、今年度が2年目である。オンラインで開催しており、当初設定されていた20名の定員を超える、計30名が参加する人気の研修となっている。

独立行政法人労働者健康安全機構 埼玉産業保健総合支援センター産業看護職の年間業務の流れに沿って学ぶプログラム

各回の内容は以下のとおり。主要業務である健康診断に関連する「知識」の提供と、参加者が実際に担当している事業所の健康診断に関する情報収集から、健康診断の工程図と保健計画を作成する「実践」を両立した構成である。

1:【基礎知識Ⅰ】

・労働衛生の体系について

・健康管理概要

2:【基礎知識Ⅱ、演習Ⅰ】

・健康診断に関する検査値の捉え方、健康管理区分について

~騒音聴力検査より~

・健康診断の工程図作成

3:【演習Ⅱ】

・工程ごとの業務と保健師の関わり方

4:【基礎知識Ⅲ】

・人事労務担当の立場から産業看護職に期待すること

・産業看護職の立場(事例紹介)

5:【演習Ⅲ】

・健康診断保健計画の作成

産業看護職が行う年間業務の流れに沿った構成のため、全5回すべての参加を原則としている。健康診断に関する成果物(健康診断の工程図と保健計画)をもって、関係者と共有を図った業務ができるようになることが目的である。

また、すべての回でグループワークを実施し、さまざまな意見を取り入れながら学ぶことができる。研修会終了後には参加者同士の交流会があり、経験年数が近しい産業保健職のネットワーク作りに役立てることも可能だ。

大規模事業所では「分業」が基本となり、健康診断の「全体」の流れを一人で通貫してみることは、なかなかできない。一方、いわゆる一人職場では「どのように業務を進めれば良いのかわからない」といった声がよく聞かれる。本交流会はこのような悩みに応えることができる、産業保健の実践者にとって非常に有用なプログラムといえるだろう。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。