8020達成者が2人に1人、その一方で歯周病の人も2人に1人 ~厚労省「歯科疾患実態調査」~

厚生労働省は6月29日、「令和4年 歯科疾患実態調査」の結果(概要)を公表しました。80歳以上で自分の歯が20本以上残っている人(8020達成者)が2人に1人以上に上る一方、全年齢層のほぼ2人に1人に4mm以上の歯周ポケットのある歯(歯周病)がみられ、高齢になるほどその割合が高くなることなどが明らかになりました。

昭和32年(1957年)から続く歯科疾患実態調査

「歯科疾患実態調査」は、わが国の歯科保健の状況を把握し、今後の歯科保健医療対策を推進するための基礎資料を得ることを目的に、昭和32年(1957年)にスタートし、現在では5年ごとに実施されています。ただし令和3年(2021年)に予定されていた調査は新型コロナウイルス感染症の影響のため、1年延期され令和4年(2022年)に実施されました。

調査期間は2022 年11~12月、全国から無作為に抽出された300カ所から満1歳以上の世帯員2,709人を被調査者として、歯科医師が口腔診査などを行い結果がまとめられています。結果のポイントを抜粋して紹介します。

小児や若年者は虫歯(う蝕)のない人が増えている

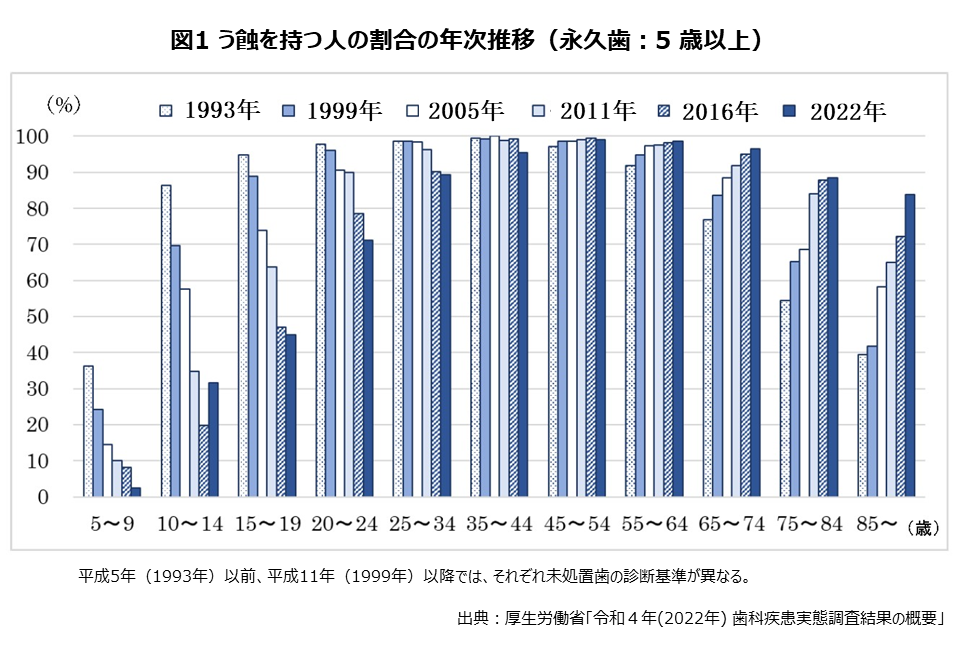

口の中の病気と言えば、虫歯(う蝕)と歯周病の二つが主要な疾患ですが、そのうちまずは、う蝕に関するデータをみてみましょう(図1)。

う蝕のある人を年齢層別、調査年別にみると、全体的に9歳以下の子どもはう蝕のある割合が低く、とくに最新の2022年調査では2.5%とごく少数にとどまり、経時的に改善してきていることがわかります。24歳以下の層でも、う蝕の有病率自体は9歳以下の層より高いものの、経時的に有病率が低下していることが示されています。

一方、25~64歳では調査年にかかわらず、ほぼ100%に近い有病率が続いています。

65歳以上の高齢者で、う蝕の有病率が経時的に上昇していますが、これは高齢になっても、歯が残っている人が増えたことを表しているとも言えます。実際に、失われた歯の本数(喪失歯数)を年齢層別にみると、2022年調査では、40~75歳未満では減少傾向、75~84歳で11.2本、85歳以上で14.1本です。85歳以上でも平均して14~18本ほど、自分の歯が残っていることになります(図2)。

8020達成率が51.6%

平成元年(1989年)に厚生省(当時)と日本歯科医師会の提唱により、「8020(はちまるにいまる)運動」がスタートしました。「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」という趣旨です。当時は、これを達成している高齢者は10人に1人程度でした。しかしその後、経時的に8020該当者の割合が高くなり、2022年調査では80歳の人の51.6%と、2人に1人以上がこれを達成していることが示されました(図3)。

※日本生活習慣病予防協会ウェブサイトに移動します

出 典

一般社団法人 日本生活習慣病予防協会のご案内

「一無、二少、三多(※)」のスローガンを掲げ、生活習慣病の予防、啓発を目的に、情報発信、企業との連携活動などを行っております。毎年2月を、全国生活習慣病予防月間とし、テーマを定め、講演会や関連団体、企業との協力関係のもと、全国的な啓発活動を行っています。

保健指導の現場でも役立つ、ポスター・リーフレット等の啓発資材配布などを行っています。

※一無:禁煙 二少:少食、少酒 三多:多動、多休、多接

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。