⑦薬と食品の相互作用に注意

食品の影響③ 薬の作用に影響する

薬が効きにくくなる:抗血栓薬と納豆

高齢社会で多くなってきた脳梗塞、心筋梗塞などの血管の病気に汎用される抗血栓薬「ワーファリン」と組み合わせてはいけないのが納豆です。ワーファリンを飲んでいる人は、たとえ少量であっても納豆は食べてはいけません。

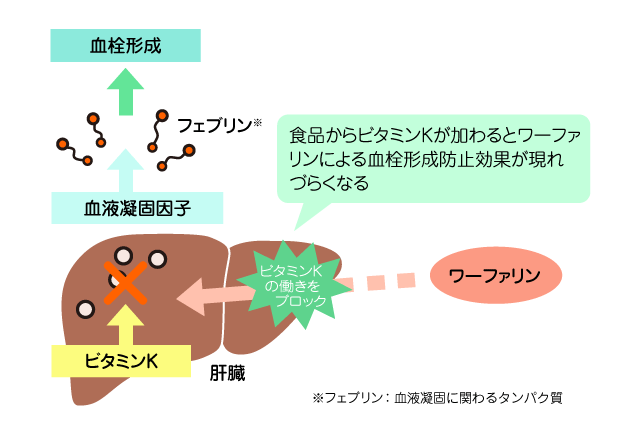

納豆にはビタミンKが多く含まれ、さらに納豆菌は腸内でビタミンKを大量に作る特性があります。ビタミンKは血液凝固因子に作用して、血液凝固(止血)する効果を示します。抗血栓薬「ワーファリン」は"ビタミンKの働きをブロックして"血液をサラサラにする効果を示しますが、過量のビタミンKがこの効果を低下させます。結果、血栓ができやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞で死亡するリスクが格段に上がります。

ほうれん草やブロッコリー、健康食品のクロレラもビタミンKが豊富なので注意が必要です。また、大豆やなたねから抽出したサラダ油にもビタミンKが多く含まれていることがあるので、ごま油やひまわり油を使ったほうがより安全です。

図4 ワーファリンによる血栓形成防止効果

その他、注意が必要な薬と食品の組み合わせ例

タマネギ・しょうが+糖尿病の薬・抗血栓薬

ねぎ類やしょうがには、血液をサラサラにして、血糖値の上昇を抑える働きが知られています。同じ働きをする抗血栓薬や糖尿病の薬が効きすぎて。低血糖症状や出血が止まらなくなる恐れがあります。

チーズ+抗生物質・骨粗しょう症の薬

ニューキノロン系とテトラサイクリン系の抗生物質や骨粗しょう症の薬(リセドロン酸ナトリウム水和物)は、チーズなどの乳製品に含まれるカルシウムと結合して、薬の作用が低下することがあります。

海藻+不整脈の薬

不整脈の薬(アミオダロン塩酸塩)は、こんぶやわかめなどの海藻に含まれるヨウ素との相互作用でホルモンに影響を及ぼして、甲状腺の病気になる危険性があります。

カフェイン飲料+かぜ薬・解熱鎮痛薬など

かぜ薬や解熱鎮痛薬などのカフェインが入っている薬を、カフェイン飲料で飲むと、過剰摂取につながり、脳神経系が刺激されて頭痛やめまい、動悸などを引き起こすことがあります。

次回は、薬と「サプリメント・健康食品」の相互作用での注意点を紹介します。

これまでの「働く人に伝えたい!薬との付き合い方」

一般社団法人 日本くすり教育研究所のご案内

日本くすり教育研究所は、小・中・高等学校における「くすり教育」や「薬物乱用の防止教育」に加え、「喫煙や飲酒の害」について、一般社会も含めて広く啓発活動を行うとともに、これらの健康教育に携わる専門職の方々をサポートします。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。