⑦薬と食品の相互作用に注意

本連載では「大人」でも意外と知らない「薬」の知識やセルフメディケーションの基本を、加藤哲太先生(日本くすり教育研究所 代表理事)にご解説いただきます。

保健指導や健康だよりで取り上げたい「薬」の話題を隔月ペースで紹介しますので、ぜひご自身の学習、業務での情報発信にご活用ください。

薬の効果が食べ物に左右されること、ご存知ですか?

私たちが想像している以上に、薬の効果は食べ物に左右されます。

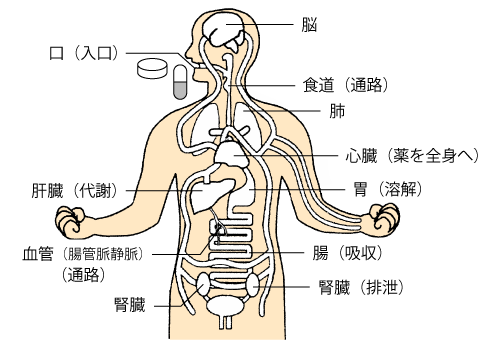

薬の多くは小腸から吸収され、肝臓で代謝され、体内で効果を発揮(作用)し、腎臓から排泄されます。ところが、食べ物や飲み物の成分によって、これらの過程で薬が変化してしまうことがよくあります。その結果、薬が効きにくくなったり、効きすぎる(副作用が起きやすくなる)等の影響があらわれます。

おさらいとなりますが、経口投与した薬は、体内を以下の流れで旅します(参考:第1回「錠剤を割る/カプセルを開ける/噛むのは【危険】」)。

薬を飲む:口(入口)⇒胃を通過(多くはここで溶解)⇒腸で吸収⇒血管(腸管脈静脈)を通過⇒肝臓で代謝⇒血液へ⇒身体の臓器(患部)で効果を発揮⇒再び肝臓で代謝⇒腎臓で処理⇒体外へ

食品の影響① 薬の吸収に影響するもの

1. 薬が効きにくくなる:胃腸薬とステーキ

胃の不快な症状のなかでも、胸やけやげっぷに効くのは、胃酸の出すぎを抑える制酸剤で、代表的な成分は、水酸化アルミニウムか水酸化マグネシウムです。しかし、これらの成分はステーキなどの「肉」に含まれるリン酸と結合してしまい、胃酸を抑える効果を発揮できなくなります。

肉を食べた後で胃がもたれるときは、制酸剤ではなくて胃腸の運動を高める消化管運動機能改善薬、健胃生薬を飲むのがいいでしょう。

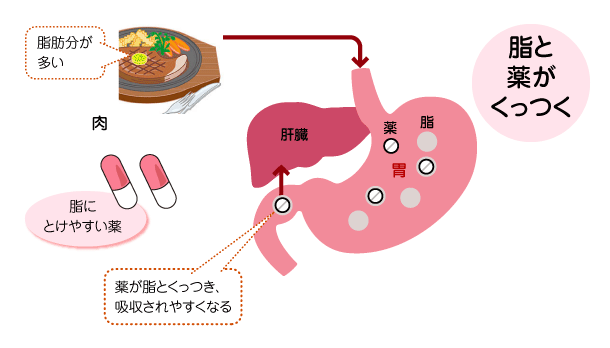

2. 薬が効きすぎる:脂質異常症の薬と脂身の多い肉

脂質異常症の薬には、脂肪と相性の悪いものがあります。薬が食品中の脂肪にとけるなどして、薬の吸収がよくなりすぎてしまいます。その結果、効果があらわれすぎたり、胃の不快感や下痢などの副作用があらわれたりすることがあります。

そのほかにも、水虫の薬、リウマチ・関節痛の薬にも、脂肪と相性の悪いものがあります。これらの薬の服用中には、脂肪の摂りすぎに注意しましょう。肉類を食べるときには、脂身が少ないものを選ぶと安心です。

図1 脂肪が薬の吸収に影響

3. 副作用が出やすくなる:胃腸薬・解熱鎮痛薬と酢・梅干し

胃腸薬や解熱鎮痛薬にはアルミニウムを含んでいるものがあります。しかしアルミニウムを長期に摂り続けると、アルミニウム脳症やアルミニウム骨症の危険性が増すことが分かっています。

薬に含まれるアルミニウムは、99%以上が吸収されずにそのまま排泄されますが、酢や梅干しといったクエン酸を含む食品を同時に摂ると、アルミニウムがクエン酸と結合して、吸収率が高まり、その危険性が増します。

胃腸薬を長期連用する場合(添付文書には「2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。」と記載)、特に腎障害のある人(アルミニウムの排泄が遅れる)の場合には、この食べ合わせに注意が必要です。

注:アルミニウムが脳に蓄積した場合の症状としては、言語障害や異常行動、運動障害、認識及び精神障害、発作が起こるといわれています(アルミニウム脳症)。また、アルミニウムが骨に蓄積した場合は、骨の痛みを伴う骨軟化症になったり、骨折しやすくなくなることがあります(アルミニウム骨症)。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。