⑨身近にも起こる「市販薬の乱用」

本連載では「大人」でも意外と知らない「薬」の知識やセルフメディケーションの基本を、加藤哲太先生(日本くすり教育研究所 代表理事)にご解説いただきます。

保健指導や健康だよりで取り上げたい「薬」の話題を隔月ペースで紹介しますので、ぜひご自身の学習、業務での情報発信にご活用ください。

本当に身近な令和の「薬物乱用」

「薬物乱用」というと、これまで多くの人は覚醒剤や大麻といった違法薬物を連想していたと思います。しかし、報道等で皆さまも目にしているとおり、市販の風邪薬や咳止め薬といった、身近な医薬品の乱用が増加しています。市販薬の乱用に関しては、2019年ごろから、マスメディアでも多く取り上げられています。

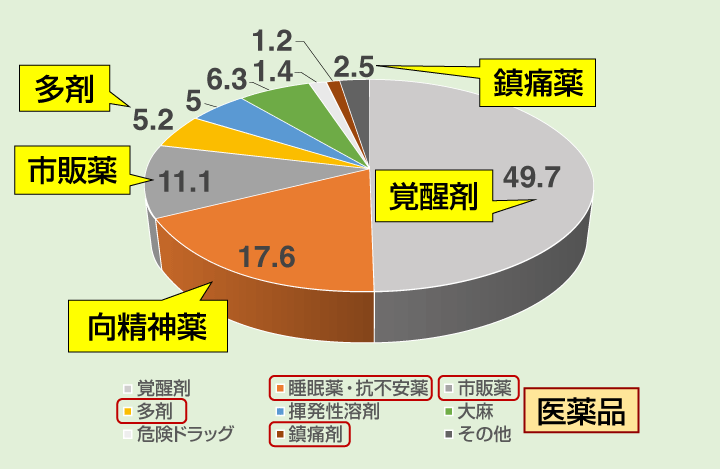

精神科医療施設における薬物依存患者を対象とする全国調査(2022年)[1]によれば、睡眠薬や抗不安薬(主としてベンゾジアゼピン系薬剤)といった処方薬や、咳止め、風邪薬といった一般用医薬品(市販薬)を乱用し薬物依存となる患者が、覚醒剤に次いで多くなっています(図1)。

図1 薬物関連精神障害患者の主たる使用薬物(2022年)[1]

乱用されることが多い市販薬として、咳止め(ブロン錠/ブロン液、新トニン咳止め液/咳止め液D、風邪薬(パブロン/パブロンゴールドA/パブロンSゴールド)や痛み止め(ナロン/ナロンエース/ナロンエースT)などが挙げられます。[1]

青少年における市販品乱用の深刻化

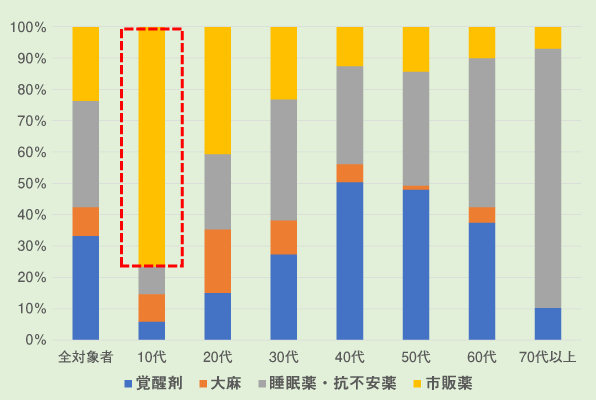

市販薬の乱用・依存の問題は、特に10代の若者で深刻化してきていて、2022年には、10代の薬物関連精神障碍者の主たる使用薬物の約70%を市販薬が占めています(図2)。

(1年以内に薬物使用あり)

事例の傾向:学歴があり、非行・犯罪歴が少ない。

図2 薬物関連精神障害患者の主たる使用薬物(年代別)[1]

青少年における市販薬乱用の背景

青少年が過剰服薬する理由として「ひどい精神状態から解放されたかった(72.6%)」「死にたかった(66.7%)」「どれほど絶望的だったかを示したかった(43.9%)」「誰かに本当に愛されているかを知りたかった(41.2%)」が挙げられています。[2]

一方、インターネットへの投稿内容からは「いけないことだとわかっている」「オーバードーズはやめたい、でもやめられない」と悩みながら続けている青少年(隠れ乱用者)が多くいることもうかがえます。[3]

[1]全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査(2022年)(精神保健研究所)

[2]第2回 医薬品の販売制度に関する検討会資料(2024年)(厚生労働省)

[3]刈谷 梓ら:市販薬乱用に関して投稿された質問の分析―Yahoo!知恵袋内テキストデータの定性分析―. JMIR Formative Research, 2023;7:e45021.

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。