⑩多剤併用のリスク"ポリファーマシー"を考える

本連載では「大人」でも意外と知らない「薬」の知識やセルフメディケーションの基本を、加藤哲太先生(日本くすり教育研究所 代表理事)にご解説いただきます。

保健指導や健康だよりで取り上げたい「薬」の話題を隔月ペースで紹介しますので、ぜひご自身の学習、業務での情報発信にご活用ください。

「ポリファーマシー」とは

「ポリファーマシー」とは、「複数」を意味するポリと、「薬」を意味するファーマシーを合わせた言葉です。つまり"たくさんの薬"ということですが、単に一度に使用する薬の数が多い「多剤併用」ではなく、それに関連して有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態をポリファーマシーといいます。[1]

何剤からポリファーマシーとするかについて厳密な定義はなく、患者の病態、生活、環境により適正処方も変化します。①多くの疾患を持つ高齢者の増加、②うつ病や不安症などの神経症治療薬や不眠に対する睡眠薬、睡眠導入剤を複数使用する患者の増加、③先天性障害や難病の子供たちの治療のために薬の増加などにより、ポリファーマシーは大きな課題となっています。

多剤併用の現状

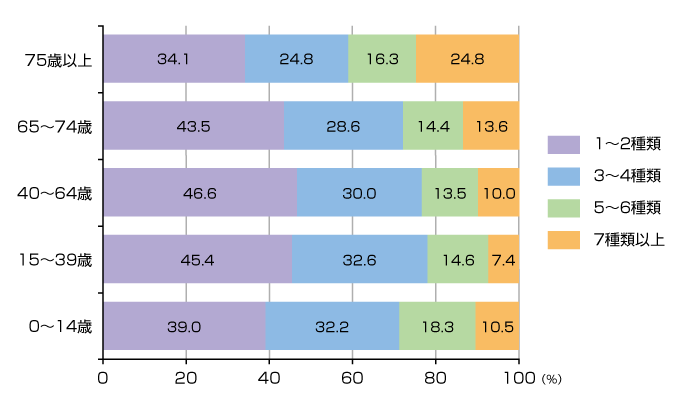

複数の疾患を持つ高齢者では、病気の数だけ処方される薬も多くなり、75歳以上の高齢者では約25%が7種類以上の薬を使っています。しかし、その他の年齢でも10%前後が7種類以上となっています(図1)。

図1 同一の保険薬局で調剤された薬剤種類(/月)[2]

有害事象の発生

薬物有害事象(薬剤服用後に起こる不具合)は薬剤数にほぼ比例して増加し、6種類以上が特に発生増加に関連したというデータ[3]もあります。しかし、薬剤の種類・数のみに着目するのではなく、安全性の確保等からみた処方内容の適正化が大切です。

[1]高齢者の医薬品適正使用の指針・総論編(2018年)(厚生労働省)

[2]平成28年社会医療診療行為別統計(厚生労働省)

[3]Kojima T, et al: High risk of adverse drug reactions in elderly patients taking six or more drugs: analysis of inpatient database. Geriatr Gerontol Int, 12:761-762,2012.

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。