⑩多剤併用のリスク"ポリファーマシー"を考える

ポリファーマシー解消のために

ポリファーマシー解消のために以下の事項に注意しましょう。

①自己判断で薬の使用を中断しない

「多すぎる薬は減らす」ことが大事ですが、「薬を使わなくていい」ということではありません。絶対に自己判断での中止は避けましょう。

②使っている薬は必ず伝えましょう

病気ごとに異なる医療機関にかかっている場合は、薬が重複したり増え過ぎないよう、医師や薬剤師に使っている薬を正確に伝えましょう。使用しているサプリメントなども忘れずに。おくすり手帳は有効な手段です。

③むやみに薬を欲しがらない

医療機関は病気や健康をみてもらうところで、「薬をもらいに行くところ」ではありません。食事を改善するより先に、サプリメントや薬に安易に頼る風潮も、ポリファーマシーの一因かもしれません。

④薬は優先順位を考えて最小限に

かかりつけの医師に、薬の量と数についてよく相談してみましょう。

⑤かかりつけ薬剤師をもちましょう

かかりつけ薬剤師をもち、薬局へ行って、自分の病気と使っている薬を把握してもらう。それがポリファーマシー解消の第一歩になるかもしれません。

薬は、効果(ベネフィット)とリスクのバランスで評価されるものです。いかに有効に、リスクを少なくして使用するかという考えが必要です。

多剤使用はリスクが増す傾向にあることがわかってきています。しかし、薬を減らせば症状の悪化につながる危険性もあります。薬を有効にかつ安全に使用するためには、患者(使用者)自身が、自分の病状の変化や副作用についてどれだけ正しく把握するかがキーポイントになると考え、常に自分の体にアンテナを張り巡らしておく気持ちが大切です。

コラム:高齢者とポリファーマシー

多剤併用の機会が多い高齢者では、「ふらつき・転倒」「物忘れ」「うつ」「せん妄(頭が混乱して興奮したり、ボーっとしたりする症状)」「便秘」「排尿障害」などの有害事象の発生も多くなります。また、高齢になると骨がもろくなるので、転倒による骨折をきっかけに寝たきりになり、それが認知症を発症する原因となる可能性もありします。

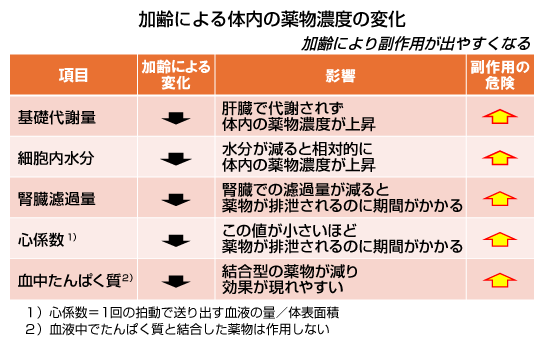

さらに高齢者のポリファーマシーには、薬の種類だけでなく、加齢による薬の効き方が変化についても注意が必要です。多くの薬は肝臓や腎臓で分解や排泄が行われます(本連載 第4回「くすりの旅:薬効を示すのは飲んだ薬の一部!」を参照)。

しかし、高齢者になると、肝臓や腎臓の機能が低下して、分解や排泄までの時間がかかるようになり、薬が効き過ぎることになるのです。その他、加齢による細胞内水分の減少、心機能の低下、血中たんぱく質の減少なども副作用の発現に影響します。

若い頃と同じだと思わないことが大切でしょう。

次回は、「薬剤耐性」を取り上げます。

これまでの「働く人に伝えたい!薬との付き合い方」

一般社団法人 日本くすり教育研究所のご案内

日本くすり教育研究所は、小・中・高等学校における「くすり教育」や「薬物乱用の防止教育」に加え、「喫煙や飲酒の害」について、一般社会も含めて広く啓発活動を行うとともに、これらの健康教育に携わる専門職の方々をサポートします。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。