⑩多剤併用のリスク"ポリファーマシー"を考える

ポリファーマシーが生じる原因と対策

ポリファーマシーが起こる原因には主に2つのパターンが考えられます。

①身体にさまざまな症状が現れるたびに、その症状に対応する薬が処方されるパターン

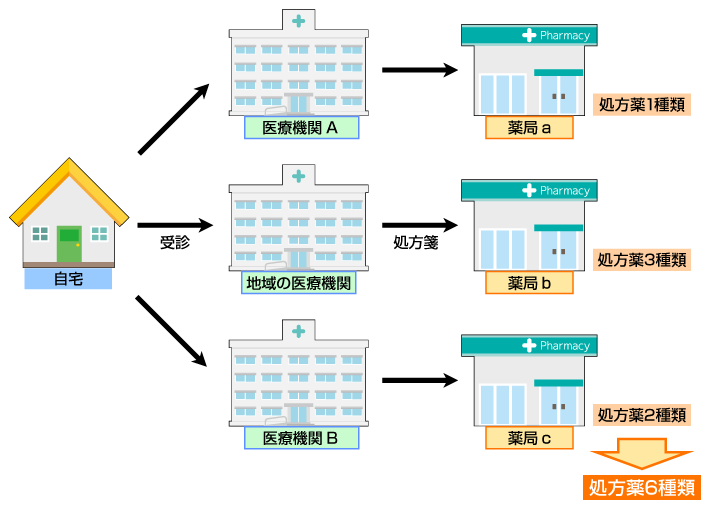

たとえば、整形外科にかかり鎮痛薬ロキソニン服用中に、風邪でほかの病院にかかりイブプロフェンなどの薬が処方され、さらに目のトラブルで眼科を受診した場合など(図2)。これでは、薬剤の作用が強くなり、有害事象が大きく現れる恐れがあります。

ここで大切なのが"おくすり手帳"と"かかりつけ薬剤師"です。おくすり手帳に処方されている薬剤が記載されていれば、医師への疑義紹介などで薬剤師が対応してくれます。

図2 ポリファーマシーが起こるパターン

②「処方カスケード」によるパターン

「処方カスケード」とは、薬物有害事象を別の薬剤で対処し続けることをいいます(カスケード<Cascade>:小さな滝が階段状に連続している様子を表す英語)。

"薬剤A"を服用することによって起こった薬物有害事象を、新たな病状だと誤認し、その症状を抑えるために、新たな"薬剤B"を処方してしまうといったケースです。新たに別の薬剤を追加し、さらに状態が悪化していくような状況を処方カスケードと呼びます。

<例>

高血圧の薬(カルシウム拮抗薬)の投与(血管拡張作用)⇒頭痛が発生⇒鎮痛薬投与⇒鎮痛薬の副作用(胃・十二指腸粘膜障害)⇒胃腸薬の投与

ここで大切なのが、自分自身の服薬状況に常にアンテナを張っておくこと。薬の効果とともに副作用にも注意を払い、異常を感じたらすぐに伝えるとともに、薬に頼らない(減薬)対処法についても相談するように心がけましょう。周囲の人からの適切なサポートも大切です。

薬とサプリメントの併用に注意!

多剤併用のリスクは、薬だけでなく、サプリメントや健康食品との併用にも注意が必要です。いわば「隠れ多剤併用」ともいえる、医療者が把握できず、本人も気づきにくい問題です。サプリメントを複数飲んでいる人の割合は、20代ではおよそ3割、50代を超えると半数にのぼるといわれており、薬との併用に注意が必要です。

<例>

血圧の「薬」と、血圧のために飲んでいた「サプリメント」の併用でトラブル発生

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。