ニュース

高齢者の体力が向上 女性の運動離れは深刻 【体力・運動能力調査】

2018年10月17日

スポーツ庁は、2017年度「体力・運動能力調査」の結果を公表した。高齢者の体力が向上している。運動・スポーツの実施頻度が高い人ほど、そのストレス解消効果について実感していることが分かった。

一方で、10代後半~40代後半の女性では体力が低下しており、運動・スポーツの習慣をもたない女性ほどその傾向が強いことも示された。

一方で、10代後半~40代後半の女性では体力が低下しており、運動・スポーツの習慣をもたない女性ほどその傾向が強いことも示された。

高齢者の体力は過去最高を更新

スポーツ庁は、2017年度「体力・運動能力調査」の結果を公表した。調査は2017年5~10月に実施。6~79歳の男女6万4,648人のデータを得た。

65~79歳の運動能力は「握力」「上体起こし」「長座体前屈」「開眼片足立ち」「10m障害物歩行」「6分間歩行」など(各10点満点)で測定。

体力テストの結果を点数化した合計点は、70歳以上の男性と65歳以上の女性が過去最高を記録した。合計点は75~79歳の男性が36.28点、女性が36.03点で、いずれも1998年度を6点近く上回った。

65~79歳の男女の体力は多くの項目で向上傾向が続いている。高齢者の運動能力の向上が鮮明になった。高齢者の体力は1998年に比べ伸びており、約5歳程度、若い頃と同じ値を示した項目もあった。

また、男女ともに、ほとんどの年齢で、運動・スポーツの実施頻度が高いほど、体力合計点が高くなっている。

長く歩ける高齢者ほどADLは向上 生活も充実

体力テストと同時に、ADL(日常生活活動)テストの質問項目から、日常生活の基本となる歩行について着目し、運動習慣及び生活の充実度との関連性についても調査した。

「休まないで1時間以上歩ける」と答えた男性で74%程度、女性では60%程度となっており、ほとんど運動しないと回答した人に比べて30ポイント程度高かった。男女とも運動習慣がある群ほど、長く歩くことができる者の割合が上昇する。

さらに、「休まないで1時間以上歩ける」と答えた群は、「5~10分程度」と答えた群よりも、生活が充実していると答える者の割合が男性で15ポイント、女性約8ポイント高くなっている。男女とも長く歩くことができる群ほど生活の充実度が高い者の割合が多い。

30〜40歳代女性の体力が低下 運動離れも進む

男性の30代後半から40代前半と、女性の30代前半から40代後半では、体力が低下傾向にある。

とくに35~39歳の女性は、過去最低だった前回より上昇したものの低迷。週1日以上、運動すると答えた女性は、20歳代~40歳代でそれぞれ32~43%と、20年前のデータと比べても10ポイントほど下がっている。

運動の実施率は40歳代がもっとも低い

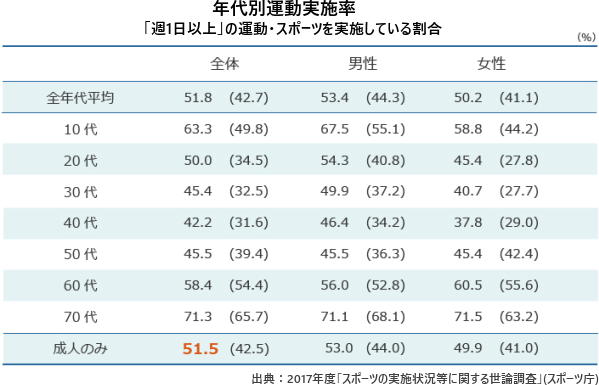

2017年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」によると、週1日以上運動・スポーツを実施する成人の割合は51.5%と半数を超えている。

運動の実施率は、10歳代から年代が上がるにつれて徐々に下がり、40歳代がもっとも低く、男性が46.4%、女性が37.8%。50歳代から再び上昇するが、男性が45.5%、女性が45.4%と半数未満にとどまる。また、全世代の中で70歳代がもっとも運動の実施率が高く、男女ともに70%を超えている。

この1年間に運動・スポーツを行った理由は、「健康のため」(75.2%)、「体力増進・維持のため」(50.1%)といったポジティブな理由が目立つ。

運動・スポーツをしている人ほど「生活が充実」

多くの人は運動・スポーツのストレス解消効果を感じているが、世代によっては意識と行動に差がみられる。

20~79歳の各年代ごとに、運動・スポーツのストレス解消効果について調べたところ、運動・スポーツのストレス解消効果を肯定的に捉えている人の割合は、男女・年代問わず90~95%に達する。

運動を実施することで、運動のストレス解消効果を実感できるようになる可能性がある。

運動・スポーツの実施頻度が「週1日以上」と答えた人では、運動・スポーツのストレス解消効果について「大いに感じる」と答えた割合も上昇する。

しかし、「週1日以上」の運動をしている割合は、男性の30~54歳、女性の20~54歳の年代で50%を下回る。

また、毎日の生活が「充実している」と答えた人の割合は、日常的に運動している人で高い。日常の運動習慣と生活の充実度が密接に関連していることがうかがえる。

週1日以上運動・スポーツを実施している群は、週1日未満の群に比べ、毎日の生活が「充実している」と回答している人の割合が男女ともにすべての年代において、10ポイント程度上回っている。

達成意欲が高いほど体力がアップ 10歳代の男子と女子

「なんでも最後までやりとげたい」といった達成意欲の高い10歳代男女は、体力テストの点数も高い傾向があることも明らかになった。

「何でも最後までやり遂げたいと思うか」の問いに対し、週に3日以上運動する15歳の男子の46.7%、女子は49.9%が「とてもそう思う」と回答した。一方、まったく運動しない男子は23.1%、女子が21.1%と低かった。

このほか「とてもそう思う」と回答した15歳男女と18歳男子の平均点は、「あまりそう思わない」などと回答した同年齢の平均点より6~8点高く、達成意欲が高いほど体力テストの点数も高くなる傾向が、顕著に明らかになった。

また、10歳の男女は入学前に外遊びの回数が多いほど、現在も運動する頻度が高かった。「幼児期の外遊びの習慣の大切さ」が示された。

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「保健指導リソースガイド」に関するニュース

- 2025年04月10日

- 【オピニオン公開中】職域で本当に必要な「運動推進」~労働災害防止のための「身体活動」推進の実践~

- 2025年04月01日

- 企業で働く人のこころの健康を支える!「メンタルヘルスサービス」一覧を公開しました【サイト情報】

- 2025年01月27日

- 保健指導や健康教育に役立つ!「資材・ツール」一覧をリニューアルしました【サイト情報】

- 2024年12月19日

- 2024年度版【保健指導アトラス】を公開!保健指導に携わる人が知っておきたい法律・制度

- 2024年09月12日

- 【専門職向けアンケート】メタボ・肥満者への保健指導に関する実態調査(ご回答者にAmazonギフトコード500円分)【受付終了】

- 2024年01月18日

-

【アンケート:抽選でAmazonギフト500円プレゼント】

「健康課題」と「健康管理システム/健康支援サービス」の活用について - 2023年11月27日

- 2023年度版【保健指導アトラス】を公開!保健指導に携わる人が知っておきたい法律・制度

- 2023年10月20日

-

インスリン・フォー・ライフ(IFL)グローバル

最近の活動と取組みについて(アリシア・ジェンキンス代表) - 2023年09月15日

- 2023年インスリン・フォー・ライフ(IFL)のウクライナ支援(IDAF)

- 2023年09月12日

- 期間限定40%オフ!「健診・予防3分間ラーニング」DVDセール開催中!2023年10月13日(金)まで