第4期特定保健指導に「アウトカム評価」導入へ

―主要達成目標として「腹囲2cm・体重2kg減」

厚生労働省は、「第4期特定健康診査等実施計画」(2024~29年度)策定に向けて、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」(座長:中山健夫・京都大学大学院医学研究科教授)を設置し、今後のあり方について検討を進めている。そのうち特定保健指導に関して、その実施方法や内容、評価等を検討する専門部会として「効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ」(主査:津下一代・女子栄養大学特任教授)を立ち上げ、議論を重ねてきた。

8月12日には見直しの議論を取りまとめ、特定保健指導の評価等の考え方を公表し、「アウトカム評価の導入」を決めた。アウトカム評価として、腹囲・体重が「2cm、2kg」減少した場合に180ポイントを付与し、主要達成目標とすることが提示されている。

特定保健指導3つの柱の見直し

「効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ」は、厚生労働省から特定保健指導の質の評価に関し、

- 特定保健指導の実施体制等(ストラクチャー(構造))

- 実施する特定保健指導の内容等(プロセス(過程))

- 特定保健指導の対象者の身体状態の改善等(アウトカム(結果))

それを受け、同ワーキング・グループは今年1月から8月にかけて計6回の会議を開催。特定保健指導の実施体制や内容、評価等の見直しについて議論を重ね、8月12日に「特定健診・特定保健指導の効率的・効果的な実施方法等について(議論のまとめ)」を公表した。この「議論のまとめ」が、「第4期特定健診・保健指導の見直し検討会」に報告され、今年度内に検討会報告書が提出される予定となっている。

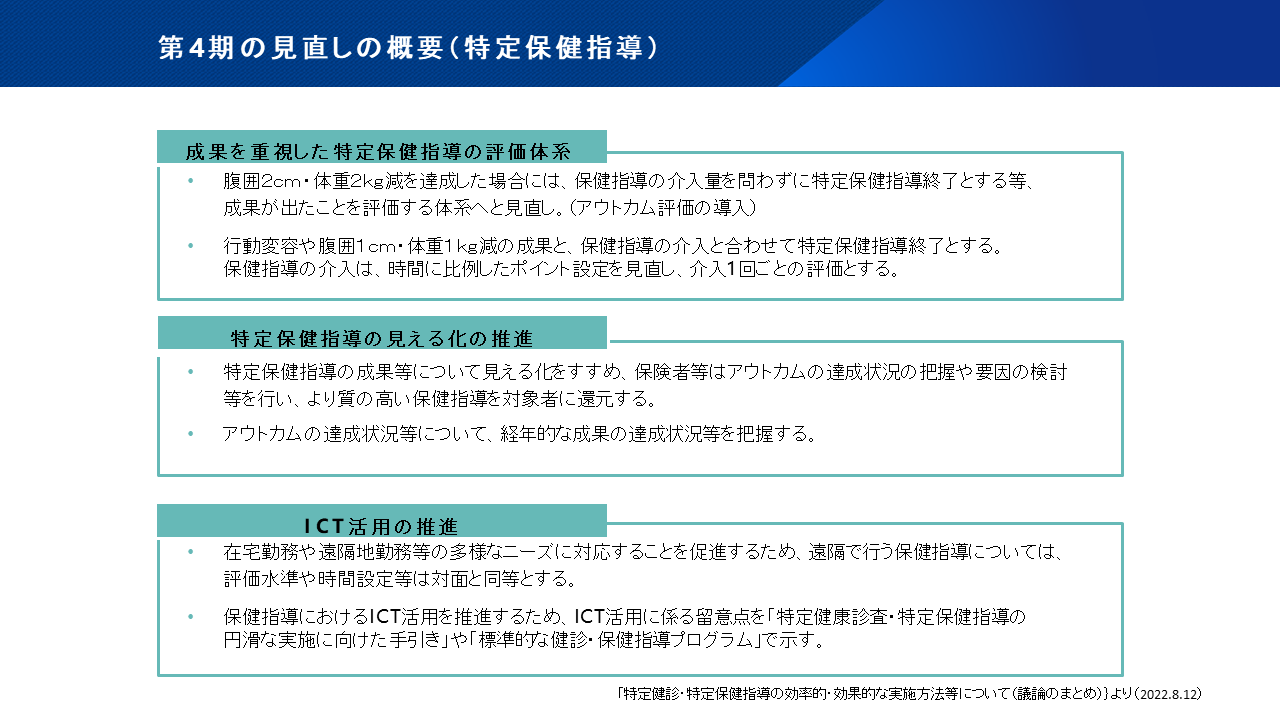

第4期の見直しの概要(特定保健指導)

(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)

行動変容を指標とした「アウトカム評価」の導入

見直しの大きな変更点は、特定保健指導による成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」の本格的な導入。アウトカム評価の主要達成目標として「腹囲2cm・体重2kg減」をあげ、180ポイントを付与する。それに至る介入量を問わず、達成すれば特定保健指導終了とすることができるとした。効果的な保健指導を行うことができれば、専門職による介入量を減らすことにもなり、結果的に実施率向上にもつながると期待されている。

しかし、この結論に至るまでワーキング・グループ内では、「腹囲2cm・体重2kg減」という数字のみが独り歩きすることも危惧され、また唐突に「数値のみが出た」という印象がもたれないよう十分にデータに基づいて検討された点を留意するようにという意見も交わされている。

また、アウトカム評価を原則としつつも、生活習慣病予防につながる行動変容(食習慣の改善、運動習慣の改善、喫煙習慣の改善、休養習慣の改善、その他の生活習慣の改善)や、腹囲2cm・体重2kg減の過程である「腹囲1cm・体重1kg減」も評価目標数値としてポイントを付与される。本来、保健指導の目的であった「行動変容を評価する」という考え方に立ち返り、見直しが行われた形だ。

一方、対象者の中にはフレイル予防などが優先されるなどアウトカム評価がなじまないケースもあり、従来の介入時間と手段に応じてポイントを付与する「プロセス評価」も併用するとしている。

特定保健指導の実績評価体系

(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)

特定保健指導の見える化

2つ目の変更点は、「特定保健指導の見える化」。対象者の行動変容に関わる情報等を収集して、保険者等がアウトカムの達成状況等を把握し、達成に至った要因の検討を行って、対象者の特性に応じた質の高い保健指導を対象者に還元していく仕組みを構築していくことが重要だとしている。

「見える化」の分析評価する項目として、特定保健指導の成果を評価できるようにするため、

- 腹囲2cm・体重2kg 減達成割合

- 行動変容指標の改善割合

- 次年度以降の特定健診時の階層化や体重等の状況

- 行動変容指標の改善割合

- リピーター(2年連続して特定保健指導対象となる者)の特定保健指導の終了状況

- 複数年継続した健診結果の変化

ICT を活用した特定保健指導の推進

3つ目は「ICTを活用した保健指導の推進」。ICT を活用した遠隔面接については、保険者、保健指導対象者ともに活用する意欲が高い。また、勤務形態(在宅勤務等)や立地(遠隔地等)によっては、ICTを活用しなければ特定保健指導の実施が困難な状況もある。それらの多様なニーズに対応するため、遠隔で行う保健指導については、評価水準や時間設定等は対面と同等とすることを決めた。

一方で、面接の事前調整や準備、対象者の ICT 環境や ICT リテラシーが低い対象者への対応、指導者側の ICT リテラシーが必要であるといった課題があげられている。こうした個々の課題に対応できるよう、留意点等は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」や「標準的な健診・保健指導プログラム」で具体的に示すという。

また、特定保健指導の過程で効果的なアプリケーションソフトウェアの機能等についても「標準的な健診・保健指導プログラム」で紹介するとしている。

初回面接実施の柔軟な対応も

そのほか、特定保健指導の初回面接について、特定保健指導の実施率の向上や対象者の負担軽減に資する観点からも引き続き健診当日の実施を推進する一方、健診当日の初回面接実施には、指導者の人材確保や対象者の時間確保が困難な場合があるなど課題も指摘されている。このため、特定健診実施日から1週間以内であれば初回面接の分割実施として取り扱えるよう条件を緩和し、初回面接の柔軟な対応も可能とすることも盛り込まれている。

ワーキング・グループでは、新たな評価体系での達成プロセスの例として下図を提示しているので、第4次特定保健指導の計画に向けて参考にしてほしい。

新たな評価体系での達成プロセスの例

(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。