野菜と果物をよく食べている人は死亡リスクが低い 日本人9.5万人を20年間調査

日本人を対象に野菜と果物の健康効果を調査

野菜と果物は、ビタミン、ミネラル、食物繊維、カロテノイド、ポリフェノールなどが豊富に含まれ、健康的な食品であることはよく知られている。野菜と果物の摂取量が多いと、全死因による死亡や循環器疾患による死亡のリスクが低いことが、多くの研究で報告されている。 しかし、そうした研究は、欧米人で行われた前向きコホート研究が多い。食事などの生活習慣や、遺伝的背景が欧米人と異なる日本人を含むアジア人で、野菜と果物の摂取と死亡リスクとの関係を調べた研究はこれまで少なかった。 そこでJPHC研究の研究グループは、1990年と1993年に、岩手、秋田、長野、沖縄、東京、茨城、新潟、高知、長崎、大阪の11保健所に在住していた40~69歳の男女9万4,658人を対象に、野菜と果物の摂取量と死亡リスクとの関連を調べた。 「JPHC研究」は、日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で、国立がん研究センターを中心に実施されている多目的コホート研究。20年以上にわたり、追跡調査が行われている。 研究は、国立がん研究センター、横浜市立大学などで構成される研究グループによるもの。がん、循環器疾患、肝疾患を発症していない参加者を、2018年まで追跡して調査し、参加者に研究開始から5年後に食事調査票に回答してもらった。 約20年間の追跡調査中に、2万3,687人が死亡した。内訳は、がんが8,274人、心血管死亡が5,978人、呼吸器疾患死亡が1,871人だった。果物をよく食べている人は、男性は呼吸器疾患、女性は心血管による死亡リスクが低い

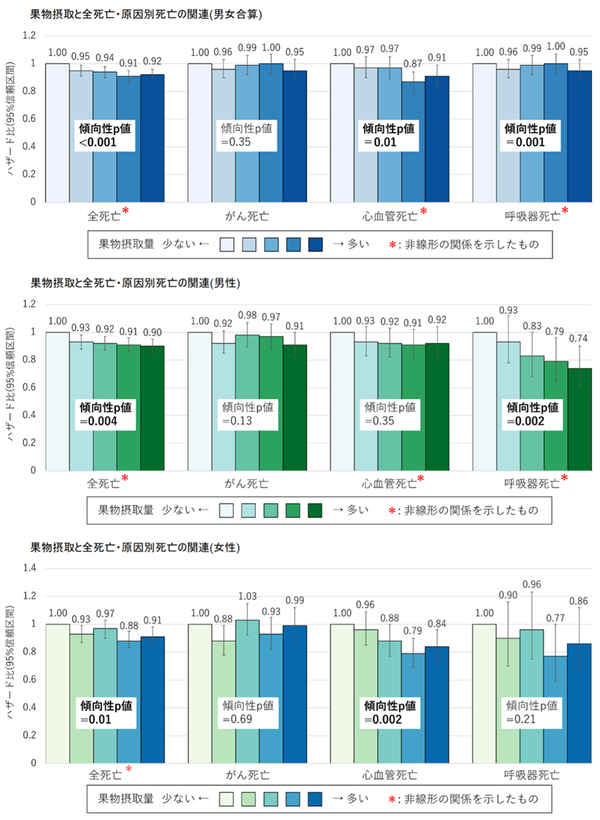

解析した結果、野菜・果物の摂取量が少ないグループに比べ、野菜摂取量が多いグループでは、全死亡リスクが7~8%低く、果物摂取量が多いグループでは、全死亡リスクが8~9%、心臓血管死亡リスクが9%低いことが明らかになった。 とくに、男女ともに果物摂取量が多いと、全死亡リスクが低いという結果になった。 ハザード比は、死亡のリスクの比を示すもので、ハザード比が1を下回る場合は、その比率だけリスクが低いことを示している。 男性では、果物摂取が多いと呼吸器死亡のハザード比が低くなり(ハザード比0.74)、女性では、果物摂取が多いと心血管死亡のハザード比が低くなった(ハザード比0.84)。男性では、果物を多く食べると呼吸器の死亡リスクが低下

女性では、果物を多く食べると心血管の死亡リスクが低下

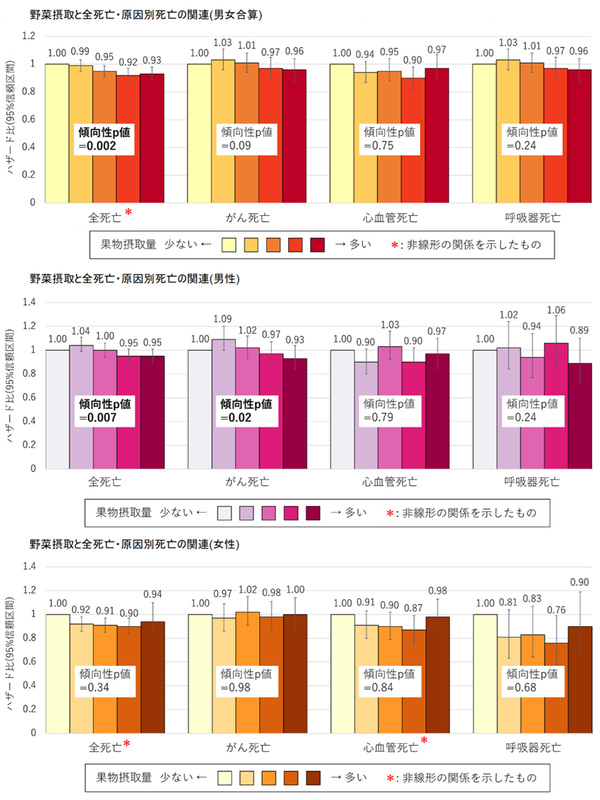

野菜をよく食べている人は全死亡リスクが低下

野菜の摂取量についての解析でも、統計学的に有意ではなかったものの、野菜をよく食べているグループで、全死亡のハザード比が低い傾向がみられた。 男女を合わせた全体の集団では、野菜摂取量が多いグループでは、少ないグループに比べ、全死亡ハザード比は第4・五分位で0.92、第5・五分位では0.93となり、野菜摂取量が多いと全死亡リスクが低いという結果になった。

1日に野菜は300g以上、果物は140g以上食べるのが望ましい

日本では、農林水産省と厚生労働省が策定した「食事バランスガイド」で、1日に350g以上の野菜と、1日に200g程度の果物を食べる事が推奨されており、健康日本21(第2次)でも、1日350g以上の野菜摂取が目標とされている。 今回の研究では、野菜摂取量や果物摂取量の第4・五分位と第5・五分位の全死亡のハザード比が同程度で、摂取量が多いほどリスクが下がるという結果にはならなかったものの、野菜と果物をよく食べている人は、全ての死因による死亡リスクや心臓血管疾患による死亡リスクが低いことが明らかになった。 今回の研究で用いた食事調査票から摂取量を正確に推定するのは難しいが、食事調査の結果を一部で行われた詳細な食事記録にあてはめて推定すると、1日に野菜は300g以上、果物は140g以上摂取するのが望ましいと考えられるという。 多目的コホート研究「JPHC Study」(国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト)Inverse Association between Fruit and Vegetable Intake and All-Cause Mortality: Japan Public Health Center-Based Prospective Study (Journal of Nutrition 2022年6月28日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。