初の「飲酒ガイドライン」作成へ お酒の適量や飲み方は?

「酒は百薬の長」という言葉があるが、吉田兼好が『徒然草』で「百薬の長とはいへど、万の病は酒よりこそ起れ」と記しているように、「万病のもと」もいわれる。お酒はおいしく、人生に楽しみを与えてくれるとはいえ、"ほどほど"がいいことは誰もが知っている。

では「ほとほど(適量)」とは、どのくらいなのだろうか。厚生労働省は、昨年10月から性別や年齢、体質に応じた「飲酒ガイドライン(指針)」を初めて作成することに着手した。

消費量は減っているが、アルコール性肝硬変は増加

国内の酒類の消費量は右肩下がりだ。国税庁によると、2020年度の成人1人あたりの消費量は年間75リットルで、ピークだった1992年度と比べて3割程度減少している。その背景には高齢化が進んだことや若者の「酒離れ」があるようだ。

厚生労働省によるとアルコール性肝疾患の総患者数は、1996年の5.9万人から、2017年には3.7万人に減少している。だが、アルコール性肝硬変は、1996年の4千人から、2017年には1.4万人へと増加している。アルコール性肝疾患の死亡数は、1996年では2,403人であったものが、2019年には5,480人と増加しており、そのうち約8割がアルコール性肝硬変であった。

アルコール性肝疾患は、まずアルコール性脂肪肝として発症するが、飲酒の継続によりアルコール性肝炎、アルコール性肝線維症に移行し、アルコール性肝硬変や肝細胞がんへ進行する。

女性の多量飲酒者が増加

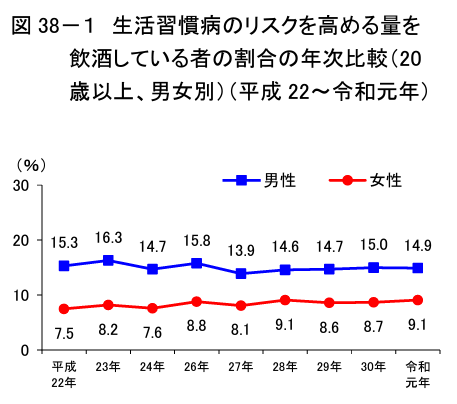

経年的に飲酒状況を調査している「国民健康・栄養調査」をみると、多量に飲酒している者の割合は男女とも改善していない。生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合は、男性は2010年の15.3%から2019年は14.9%と、ほぼ同じ割合で推移している。

一方、女性は7.5%から9.1%と、有意に増加しており、女性のアルコール健康障害対策の重要さが増している。特に50歳代女性の割合は16.8%と高かった。働く女性が増え、酒類メーカーや飲食店が女性向けの商品と集客に力を入れていることが背景にあるようだ。

実際に「糖質オフ」や「乳酸菌入り」などといった、アルコールと健康志向を組み合わせた商品が開発され、広くPRされている。そのほか、ストロング系といわれるアルコール度数の高い商品も数多く販売されている。

コロナ禍で飲酒スタイルが変わり、自宅で飲酒する機会が増え、お酒の頻度・量が増加したという報告もある。

以上のような背景もあり、第2期アルコール健康障害対策基本計画(2021-25年度)では、飲酒量によるリスクなど、具体的でわかりやすい「飲酒ガイドライン」を作成するとしていた。それを受け、厚生労働省は昨年10月、有識者による「飲酒ガイドライン作成検討会」を設置。日本で初めてのガイドライン作成に着手した。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。