男性が育児に参加すると子供の成長に良い影響が メンタルヘルス不調が減少 男性の育児参画が必要

コロナ禍で子供のメンタルヘルス不調が課題に

思春期の子供のメンタルヘルスの問題は先進諸国に共通する大きな課題になっている。とくにコロナ禍で、子供のメンタルヘルスの不調は懸念されている。 メンタルヘルスの不調とは、心理的ウェルビーイングが下がっており、心理的・社会的に最適な状態にないために、健全に生きるのが難しくなっている状態。 国立成育医療研究センターが2021年12月に実施した調査では、小学5~6年生の9%から13%に、また中学生の13%から22%に、中等度以上の抑うつ症状がみられた。 親子関係は、思春期の子供のメンタルヘルスに大きく影響することが知られている。海外では、幼少期の父親の育児への関わりが、子供のメンタルヘルスに与える長期的な影響を調べた研究が行われているが、日本を含むアジア圏では実施されていない。日本全国の1万8,510人の子供がいる世帯を調査

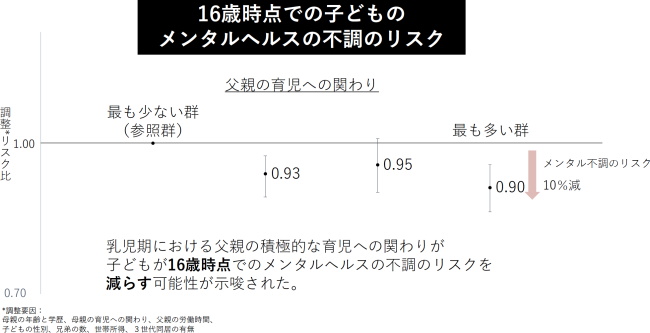

そこで同センターの研究グループは、2001年に生まれた子供の家庭を対象に、乳児期での父親の育児への関わりが、子供が16歳時点でのメンタルヘルスの不調とどう関連しているのかを調査した。 分析には、厚生労働省および文部科学省が実施している「21世紀出生児縦断調査」の2001年コホートのデータを用いた。 今回の研究で対象となったのは、2001年に生まれた日本全国の1万8,510人の子供がいる世帯。父親の育児への関わり(おむつを取り換える、入浴させるなど)の程度を、もっとも少ない群から多い群まで4群に分け、それぞれの群で、16歳時点での子供のメンタルヘルスの状況を比べた。 16歳時点での子供のメンタルヘルスの状態の評価は、日本語版「WHO-5精神的健康状態表」を用いて行った。男性が育児に関わると子供のメンタルヘルス不調が10%減少

その結果、もっとも男性の育児との関わりが多い群では、もっとも少ない群と比較して、子供のメンタルヘルスの不調のリスクが10%下がっていることが明らかになった。

21世紀出生児縦断調査 (平成13年出生児) (厚生労働省)

The long-term association between paternal involvement in infant care and children's psychological well-being at age 16 years: An analysis of the Japanese Longitudinal Survey of Newborns in the 21st Century 2001 cohort (Journal of Affective Disorders 2023年3月1日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。