肥満は日本人でも脳梗塞や脳出血のリスクを高める 脳出血は肥満とやせでの両方で増加 約9万人を調査

日本人約9万人を対象に肥満と脳梗塞・脳出血の関連を調査

「JPHC研究」は、全国の11保健所管内14万人の地域住民を対象に、生活習慣とがん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関連について長期追跡している多目的コホート研究で、国立がん研究センターを中心に行われている。 名古屋大学や国立がん研究センターの研究グループは今回、1990年と1993年、に岩手・秋田・長野・沖縄・茨城・新潟・高知・長崎の9保健所管内に在住していた40~69歳の男女8万8,754人を対象に、2011年まで追跡して、体格指数(BMI)と脳卒中(脳梗塞、脳出血)の発症リスクとの関連を調べた。 脳卒中は脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の3つの病型に分けられるが、脳梗塞と脳出血は脳卒中の発症数の大部分を占めている。 これまで多くの研究で、BMIが高いほど脳梗塞の発症リスクが高くなることが報告されているが、BMIと脳出血の発症リスクとの関連については、研究によって必ずしも一致していない。その原因として、研究対象者の年齢や、追跡期間中の体重(BMI)の変化が結果に影響する可能性が想定されている。 そこで研究グループは今回、BMIが測定された年齢を「40~59歳」「60歳以上」に分け、さらに調査開始時・5年後・10年後の情報を用いて、BMIと脳梗塞、脳出血、さらには脳卒中全体との関連を調べた。研究成果は、「Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases」に掲載された。BMIが高いほど脳梗塞リスクは上昇 脳出血リスクは肥満とやせの両方で上昇

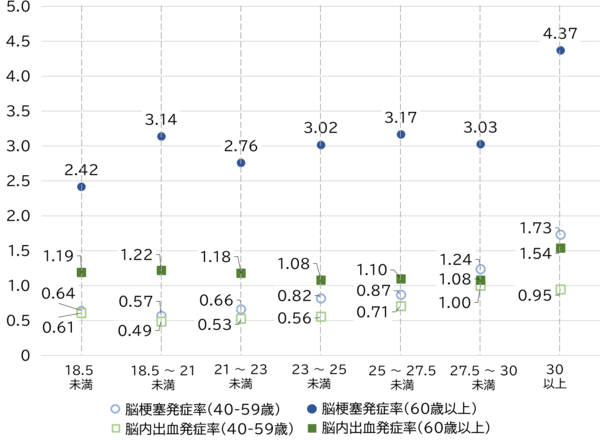

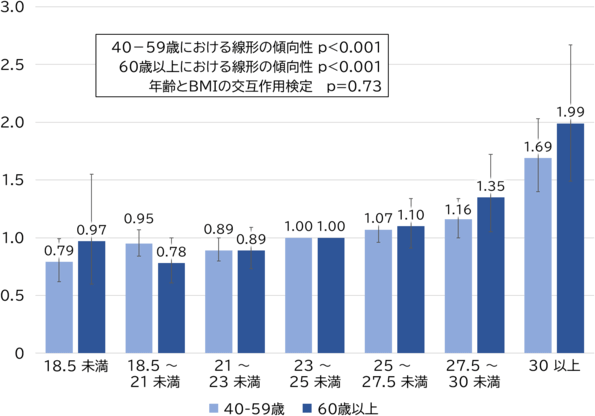

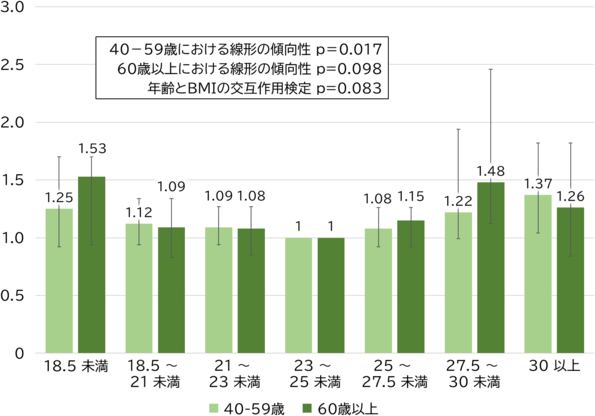

その結果、約19年の追跡期間中に、4,690人の脳卒中の発症(2,781人が脳梗塞、1,358人が脳出血)が確認された。 脳梗塞の発症リスクは、40~59歳、60歳以上いずれの年齢層でも、BMIが高いほど上昇したことが示された。 一方、脳出血の発症リスクについては、いずれの年齢層でも、BMIの高い集団だけでなく、やせ(BMI 18.5未満)の集団でもリスクが上昇したことが分かった。 60歳以上の集団の脳梗塞の1,000人年あたりの発症率は、BMIが30以上のグループでもっとも高く(4.37)、BMIが18.5未満のグループでもっとも低かった(2.42)。 一方、脳梗塞の発症率は40~59歳の集団では、BMIが30以上のグループで高いものの(1.73)、60歳以上のBMIが18.5未満のグループに較べると低いことが示された(2.42)。脳梗塞の発症リスクはいずれの年齢層でもBMIが高いほど上昇

年齢層別のBMI階級と脳梗塞の発症率との関連

年齢層別のBMI階級と脳梗塞の発症率との関連BMIが23以上25未満を基準とした場合

日本人の脳出血の発症リスクは肥満だけでなくやせでも上昇

体重を健康的な範囲に保つことが脳卒中の予防では重要

このように、体格指数(BMI)が高いことは、脳梗塞と脳出血の発症リスク上昇と関連があり、またBMIが測定された年齢が40~59歳、60歳以上のいずれの場合も同様であることが確認された。 一方、やせも脳出血の発症リスクの上昇と関連する可能性が示唆された。体重を健康的な範囲に保つことが、脳卒中の予防で重要だと考えられる。 「今回の研究は、追跡期間中のBMIの変化を考慮し、さらに年齢によって対象者を分けることで詳細な分析を行っており、これまでにない優れたものです」と、研究者は述べている。 「肥満と脳梗塞や脳出血発症のあいだには、高血圧など、肥満と発症の中間にある因子(媒介因子)の影響を調整した後も、統計学的に有意な関連が認められましたが、今回の解析で考慮できていない炎症、血液凝固系などの要因や、未知の因子が関係している可能性があります」。 また、「やせと脳出血発症リスクが関連したことの理由は十分に分かっていませんが、低栄養状態が血管の脆弱性、すなわち出血しやすさと関連した可能性が考えられます」としている。 なお、今回の研究ではBMIの算出に、自己申告の体重と身長を用いており、それらはおおむね正確であることが過去の研究でも示されているが、BMIが大きい人は体重を過小申告しやすい傾向があり、また機器により測定される身長と体重を用いた場合、BMI高値と脳卒中の関連性はさらに強まる可能性もあると指摘している。 多目的コホート研究(JPHC Study) (国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト)The effect of age on the relationship between body mass index and risks of incident stroke subtypes: The JPHC study (Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2023年12月8日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。