⑥混ぜるな危険 「薬」と「酒・タバコ」の複雑な関係

アルコールが「薬の代謝」に及ぼす影響

その1:薬が効きすぎる

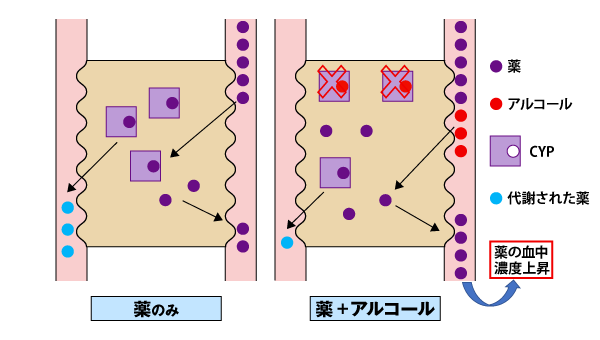

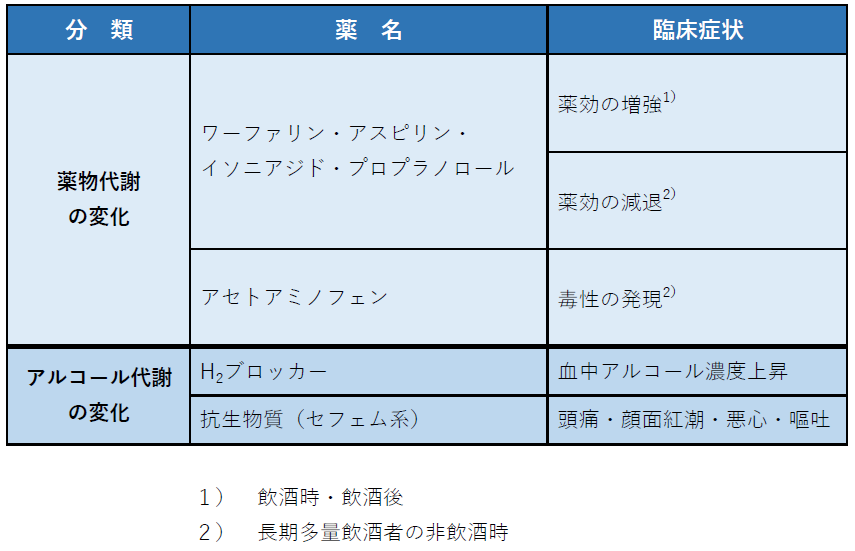

薬とアルコールを一緒に摂取すると、肝臓でチトクロームP450(CYP)の拮抗阻害が起き、CYPを介する薬の代謝が阻害されます。そのため、薬の分解が遅れ、通常より高い濃度で血液中に入り、薬の作用が強く表れやすくなります。

たとえば、抗凝固薬(ワーファリン)の場合、ケガなどの時に血が止まらなくなる原因になります。解熱鎮痛薬(アスピリン)や結核の薬(イソニアジド)などでも、消化管出血や肝障害などの副作用を起こすことがあります。

図2 アルコールによる薬効の上昇

その2:深酒をする人は、薬の効果が弱くなり、薬害があらわれる!

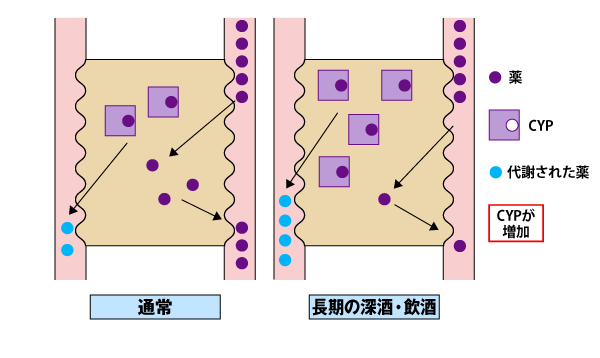

アルコールを飲み続けると、肝臓でCYPが増えていきます。その結果、CYPが代謝に関与している薬の多くは効きにくくなります。一方、代謝物の中に毒性(肝障害など)を示す物質が含まれる薬もあり、代謝物が増えることにより薬害が現れやすくなります。

薬の効果が弱くなる例:抗凝固薬、高血圧・狭心症の薬など

毒性が発現する例:アセトアミノフェン(CYPによる代謝物が重篤な肝障害を引き起こす)

図3 アルコールによる酵素増加の影響

薬が「アルコールの代謝」に及ぼす影響

H2ブロッカー

H2ブロッカーはアルコール脱水素酵素(ADH)を阻害して「血中のアルコールの濃度を上げて」しまい、酔いが強くなり、悪酔いすることがあります。鼻炎薬やかぜ薬に含まれる抗ヒスタミン薬にも同様の作用が知られています。

セフェム系抗生物質

セフェム系抗生物質は、アセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)の活性を阻害することが知られています。そのためアルコールと併用すると、血中に多量のアセトアルデヒドが蓄積し、拍動性頭痛、顔面紅潮、呼吸困難、血圧低下、悪心・嘔吐などの症状を呈します。

糖尿病の薬(スルフォニル尿素類)にも同様な作用があるといわれています。

表 アルコールが薬の作用に及ぼす影響(代謝)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。