熱中症は、毎年7月から8月に集中して発生し、特に梅雨明けの蒸し暑く、急に暑くなる7月には、体が暑さに慣れていないため、熱中症による救急搬送者数が急増する。重症化すると命に関わることもあるので、熱中症に適切に対処することが大切だ。

熱中症は予防が大事 十分な対策を

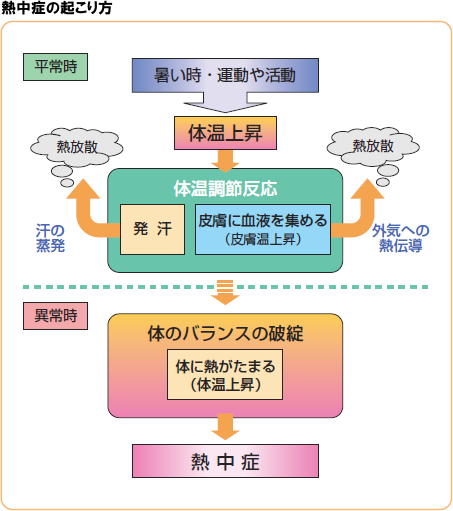

熱中症は気温が高いなどの環境下で、体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで起こる。

熱中症にかかりやすいのは高齢者、糖尿病など慢性疾患のある人だ。特に糖尿病の人は、高血糖の状態が続くと神経障害や皮膚の血流障害が起こりやすく、熱中症の症状に気付きにくくなっている場合があるので注意が必要だ。

消防庁の調査によると、2016年に熱中症で救急搬送された人の数は、7月は約1.9万人、8月は2.1万人以上だった。また、2016年6月〜9月に熱中症によって死亡した人の数は579人に上る。

熱中症というと屋外での対策に目がいきがちだが、屋内で熱中症を発症する人も少なくない。節電のために冷房などの使用を控えたり、温度を高めに設定したりしている場合は、屋内でも熱中症を発症しやすい。十分な対策が望まれる。

具体的に、熱中症になるとどのような症状が現れるのだろうか。日本救急医学会では、熱中症の症状を、重症度によってI度からIII度までの三つに区分している。熱中症は急速に症状が進行し、重症化するので、軽症の段階で早めに異常に気づき、応急処置をすることが重要だ。

熱中症が疑われる人を見かけたときの応急処置

- 自覚症状のあるI度の軽症である場合は、すぐに風通しのいい日陰やクーラーなどが効いている室内など涼しい場所へ移す。

- 衣服をゆるめたり、体に水をかけたり、またぬれタオルをあてて扇いだりするなどして、体から熱を放散させ冷やす。

- たくさん汗をかいた場合は、冷たい水と塩分を補給する。

- 自分の力で水分の摂取ができなくなったり、意識障害がみられるIII度の重症である場合は、すぐに病院に搬送する。

もし熱中症かなと思ったら、早めに対処することが重要だ。体の中の水分が不足すると、熱中症、脳梗塞、心筋梗塞など、さまざまな健康障害のリスク要因となる。

「のどが渇く」のは「体内の水分が不足している」というサイン。汗と尿の量がいつもより少なくなったり、尿の色がいつもより濃くなったら要注意だ。

運動中や運動後に必要な水分を摂取するだけでなく、運動の前にも水分補給をこころがけたい。暑くて湿度が高い環境では、喉の渇きを感じてから水分を補給しても間にあわない場合がある。

外出する際は帽子をかぶるなどして直射日光を避け、体調が悪いときは無理をしないようにしよう。汗を吸収してくれる吸水性に優れた素材の服や下着を着ると効果的だ。また、えり元をなるべくゆるめて、熱気や汗が出ていきやすいように通気しよう。

食事をきちんととれていれば、日常で必要な塩分を補充できているので、特に塩分をとる必要はないが、運動などで大量に汗をかいたり脱水気味のときには、低カロリーのスポーツドリンクや食塩を少し加えた水で塩分を補給する必要がある。

腎臓病、心臓病、高血圧などで、水分や塩分の摂取量が制限されている場合は、前もって適切な摂取量をかかりつけ医に相談しておこう。

また、夜寝ている間は水分補給をしないので、寝る前や、起きた後にはコップ1杯程度の水分をとるようにしよう。

エアコンや扇風機も上手に使おう。節電は大事だが、熱中症になってしまっては元も子もない。エアコンは、自動調節、就寝中用の機能やタイマーなどを上手に利用するとよいだろう。

体感に頼らず、温度計、湿度計で温度や湿度を確認し、室温は28℃以下に、湿度は70%以下を目安に調整する。

扇風機を使い室内の空気を程よく循環させると、エアコンの設定温度を低くしなくても室温を下げることができる。窓をすだれやカーテン、つる性植物を使った「緑のカーテン」などで覆い、直射日光を遮断するのも有効だ。

高齢者や神経障害のある人は発汗が乏しくなり、体温調節が上手にできないことがある。また、加齢とともに、汗をかく量が減少する。汗が皮膚から蒸発するときに熱が奪われて体温が下がるため、汗の量が減ると、体温調節がしにくくなる。

部屋が暑いときに、「エアコンのスイッチを入れる」「冷たい飲み物を飲む」など、熱中症の危険を察知して回避する行動ができない場合がある。体感だけに頼るのではなく、温度計や湿度計を活用し、温度や湿度が目に見えるようにしておくことが大切だ。

高温注意情報は、テレビやラジオの天気予報のほか、気象庁ウェブサイトで知ることができる。気象庁ウェブサイトでは、翌日または当日の予想気温を毎日グラフで表示している。

環境省は熱中症予防情報サイトを開設し「暑さ指数(WBGT)」を公表している。気温や湿度、放射熱をもとに、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」「ほぼ安全」という5段階で指数化している。

同サイトでは、全国841地点で、当日、翌日、翌々日の3時間毎の暑さ指数の予報値および現在の暑さ指数の値を色分けて公開している。

これらの情報も活用し、暑さから身を守ることができる。熱中症予防サイトはスマートフォンにも対応し、無料のメール配信サービスも利用できる。

危険な場合は外出をなるべく避け、涼しい室内に移動することが勧められる。熱中症は「暑さを避ける」「部屋を涼しくする」「休憩をとる」「水分をとる」「栄養をとる」で防げる気象災害だ。

屋外での運動は、気温が35℃以上の「厳重警戒」の場合は中止する。外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意することが大切。

もし熱中症かなと思ったら、早めに対処することが重要だ。大量の汗をかいたりめまいを感じたりした際は、涼しい場所に移って体を冷やし、水分や塩分を取る。自分で水分・塩分を取れないほど体がだるければ、すぐ医療機関を受診しよう。

運動時に水やスポーツドリンクにより水分を過剰に摂取すると、「低ナトリウム血症」(EAH)と呼ばれる状態に陥るおそれがある。運動時に汗を大量にかいて水分補給をするときは、塩分も補給することが必要だ。

低ナトリウム血症は、汗とともにナトリウム(塩分)が失われ、血液中のナトリウム濃度が極度に低下した状態。頭痛や吐き気、食欲不振などの症状があり、重症化すると昏睡や痙攣などが現れることもある。

米国のバージニア大学ヘルス システムは、「発汗量を超えた水分の摂取は危険をまねく。水分を過剰に摂取しないようにして、塩分の摂取も忘れないようにすることが重要」と注意を促している。

脱水を防ぐために適度な水分補給は必要だが、スポーツ飲料は高カロリーで、ナトリウム(塩分)の濃度が低いものが多いので注意が必要だ。

十分に食事をとれない高齢者や、下痢をしている人などは、「経口補水液」で水分と塩分を補給すると効果的だ。経口補水液は脱水補正が目的のため、塩分が多めで糖分は少なめになっている。

過去の研究で、マラソン選手が喉の渇きに応じて水分を摂取すると、血液の浸透圧が維持されたと報告されている。「運動時には喉の渇きを目安にして、水分と塩分を適宜とるようにすると、低ナトリウム血症になりにくい。一度にスポーツ飲料を大量に摂取しないようにした方が良い」とアドバイスしている。

具体的に、熱中症になるとどのような症状が現れるのだろうか。日本救急医学会では、熱中症の症状を、重症度によってI度からIII度までの三つに区分している。熱中症は急速に症状が進行し、重症化するので、軽症の段階で早めに異常に気づき、応急処置をすることが重要だ。

具体的に、熱中症になるとどのような症状が現れるのだろうか。日本救急医学会では、熱中症の症状を、重症度によってI度からIII度までの三つに区分している。熱中症は急速に症状が進行し、重症化するので、軽症の段階で早めに異常に気づき、応急処置をすることが重要だ。

もし熱中症かなと思ったら、早めに対処することが重要だ。体の中の水分が不足すると、熱中症、脳梗塞、心筋梗塞など、さまざまな健康障害のリスク要因となる。

「のどが渇く」のは「体内の水分が不足している」というサイン。汗と尿の量がいつもより少なくなったり、尿の色がいつもより濃くなったら要注意だ。

運動中や運動後に必要な水分を摂取するだけでなく、運動の前にも水分補給をこころがけたい。暑くて湿度が高い環境では、喉の渇きを感じてから水分を補給しても間にあわない場合がある。

外出する際は帽子をかぶるなどして直射日光を避け、体調が悪いときは無理をしないようにしよう。汗を吸収してくれる吸水性に優れた素材の服や下着を着ると効果的だ。また、えり元をなるべくゆるめて、熱気や汗が出ていきやすいように通気しよう。

食事をきちんととれていれば、日常で必要な塩分を補充できているので、特に塩分をとる必要はないが、運動などで大量に汗をかいたり脱水気味のときには、低カロリーのスポーツドリンクや食塩を少し加えた水で塩分を補給する必要がある。

腎臓病、心臓病、高血圧などで、水分や塩分の摂取量が制限されている場合は、前もって適切な摂取量をかかりつけ医に相談しておこう。

また、夜寝ている間は水分補給をしないので、寝る前や、起きた後にはコップ1杯程度の水分をとるようにしよう。

もし熱中症かなと思ったら、早めに対処することが重要だ。体の中の水分が不足すると、熱中症、脳梗塞、心筋梗塞など、さまざまな健康障害のリスク要因となる。

「のどが渇く」のは「体内の水分が不足している」というサイン。汗と尿の量がいつもより少なくなったり、尿の色がいつもより濃くなったら要注意だ。

運動中や運動後に必要な水分を摂取するだけでなく、運動の前にも水分補給をこころがけたい。暑くて湿度が高い環境では、喉の渇きを感じてから水分を補給しても間にあわない場合がある。

外出する際は帽子をかぶるなどして直射日光を避け、体調が悪いときは無理をしないようにしよう。汗を吸収してくれる吸水性に優れた素材の服や下着を着ると効果的だ。また、えり元をなるべくゆるめて、熱気や汗が出ていきやすいように通気しよう。

食事をきちんととれていれば、日常で必要な塩分を補充できているので、特に塩分をとる必要はないが、運動などで大量に汗をかいたり脱水気味のときには、低カロリーのスポーツドリンクや食塩を少し加えた水で塩分を補給する必要がある。

腎臓病、心臓病、高血圧などで、水分や塩分の摂取量が制限されている場合は、前もって適切な摂取量をかかりつけ医に相談しておこう。

また、夜寝ている間は水分補給をしないので、寝る前や、起きた後にはコップ1杯程度の水分をとるようにしよう。

エアコンや扇風機も上手に使おう。節電は大事だが、熱中症になってしまっては元も子もない。エアコンは、自動調節、就寝中用の機能やタイマーなどを上手に利用するとよいだろう。

体感に頼らず、温度計、湿度計で温度や湿度を確認し、室温は28℃以下に、湿度は70%以下を目安に調整する。

扇風機を使い室内の空気を程よく循環させると、エアコンの設定温度を低くしなくても室温を下げることができる。窓をすだれやカーテン、つる性植物を使った「緑のカーテン」などで覆い、直射日光を遮断するのも有効だ。

高齢者や神経障害のある人は発汗が乏しくなり、体温調節が上手にできないことがある。また、加齢とともに、汗をかく量が減少する。汗が皮膚から蒸発するときに熱が奪われて体温が下がるため、汗の量が減ると、体温調節がしにくくなる。

部屋が暑いときに、「エアコンのスイッチを入れる」「冷たい飲み物を飲む」など、熱中症の危険を察知して回避する行動ができない場合がある。体感だけに頼るのではなく、温度計や湿度計を活用し、温度や湿度が目に見えるようにしておくことが大切だ。

エアコンや扇風機も上手に使おう。節電は大事だが、熱中症になってしまっては元も子もない。エアコンは、自動調節、就寝中用の機能やタイマーなどを上手に利用するとよいだろう。

体感に頼らず、温度計、湿度計で温度や湿度を確認し、室温は28℃以下に、湿度は70%以下を目安に調整する。

扇風機を使い室内の空気を程よく循環させると、エアコンの設定温度を低くしなくても室温を下げることができる。窓をすだれやカーテン、つる性植物を使った「緑のカーテン」などで覆い、直射日光を遮断するのも有効だ。

高齢者や神経障害のある人は発汗が乏しくなり、体温調節が上手にできないことがある。また、加齢とともに、汗をかく量が減少する。汗が皮膚から蒸発するときに熱が奪われて体温が下がるため、汗の量が減ると、体温調節がしにくくなる。

部屋が暑いときに、「エアコンのスイッチを入れる」「冷たい飲み物を飲む」など、熱中症の危険を察知して回避する行動ができない場合がある。体感だけに頼るのではなく、温度計や湿度計を活用し、温度や湿度が目に見えるようにしておくことが大切だ。

運動時に水やスポーツドリンクにより水分を過剰に摂取すると、「低ナトリウム血症」(EAH)と呼ばれる状態に陥るおそれがある。運動時に汗を大量にかいて水分補給をするときは、塩分も補給することが必要だ。

低ナトリウム血症は、汗とともにナトリウム(塩分)が失われ、血液中のナトリウム濃度が極度に低下した状態。頭痛や吐き気、食欲不振などの症状があり、重症化すると昏睡や痙攣などが現れることもある。

米国のバージニア大学ヘルス システムは、「発汗量を超えた水分の摂取は危険をまねく。水分を過剰に摂取しないようにして、塩分の摂取も忘れないようにすることが重要」と注意を促している。

脱水を防ぐために適度な水分補給は必要だが、スポーツ飲料は高カロリーで、ナトリウム(塩分)の濃度が低いものが多いので注意が必要だ。

十分に食事をとれない高齢者や、下痢をしている人などは、「経口補水液」で水分と塩分を補給すると効果的だ。経口補水液は脱水補正が目的のため、塩分が多めで糖分は少なめになっている。

過去の研究で、マラソン選手が喉の渇きに応じて水分を摂取すると、血液の浸透圧が維持されたと報告されている。「運動時には喉の渇きを目安にして、水分と塩分を適宜とるようにすると、低ナトリウム血症になりにくい。一度にスポーツ飲料を大量に摂取しないようにした方が良い」とアドバイスしている。

運動時に水やスポーツドリンクにより水分を過剰に摂取すると、「低ナトリウム血症」(EAH)と呼ばれる状態に陥るおそれがある。運動時に汗を大量にかいて水分補給をするときは、塩分も補給することが必要だ。

低ナトリウム血症は、汗とともにナトリウム(塩分)が失われ、血液中のナトリウム濃度が極度に低下した状態。頭痛や吐き気、食欲不振などの症状があり、重症化すると昏睡や痙攣などが現れることもある。

米国のバージニア大学ヘルス システムは、「発汗量を超えた水分の摂取は危険をまねく。水分を過剰に摂取しないようにして、塩分の摂取も忘れないようにすることが重要」と注意を促している。

脱水を防ぐために適度な水分補給は必要だが、スポーツ飲料は高カロリーで、ナトリウム(塩分)の濃度が低いものが多いので注意が必要だ。

十分に食事をとれない高齢者や、下痢をしている人などは、「経口補水液」で水分と塩分を補給すると効果的だ。経口補水液は脱水補正が目的のため、塩分が多めで糖分は少なめになっている。

過去の研究で、マラソン選手が喉の渇きに応じて水分を摂取すると、血液の浸透圧が維持されたと報告されている。「運動時には喉の渇きを目安にして、水分と塩分を適宜とるようにすると、低ナトリウム血症になりにくい。一度にスポーツ飲料を大量に摂取しないようにした方が良い」とアドバイスしている。