ニュース

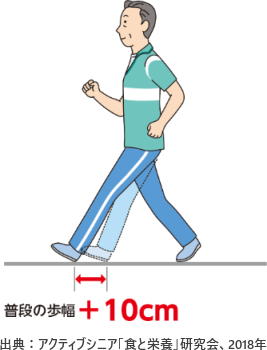

「歩幅プラス10cmウォーキング」でロコモ・サルコペニアを防ぐ

2018年10月10日

ただウォーキングをしただけでは、ロコモティブシンドロームなどを防ぐのに不十分だという研究が発表された。専門家は「歩幅プラス10cm」歩行を推奨している。

10月10日「転倒予防の日」だった。高齢になってからの転倒を防ぐために、若いうちから運動をして対策する必要がある。

10月10日「転倒予防の日」だった。高齢になってからの転倒を防ぐために、若いうちから運動をして対策する必要がある。

ウォーキングだけでは筋肉量を維持できない

年齢を重ねるにつれ多くの人は筋肉が減少し、体力が低下していく。何も対策をしなければ、高齢になって「ロコモティブシンドローム」や「サルコペニア」を発症する危険性が上昇する。若いうちから対策することが重要だ。

そのために運動を習慣として続ける必要がある。スポーツ庁の「スポーツの実施状況等に関する世論調査」によると、もっとも実施率の高い運動は「ウォーキング」で、男女ともに半分以上がウォーキングに取り組んでいる。年齢別では70歳代が70%以上実施している人気の高い運動だ。

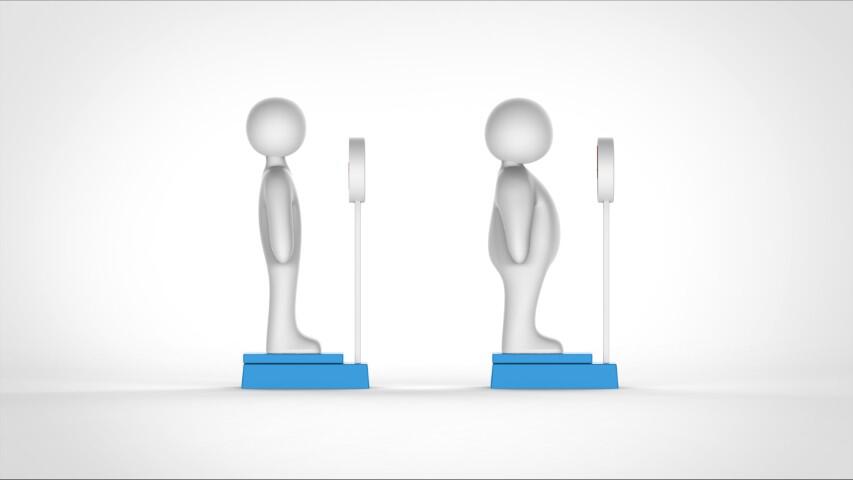

注意しなければならないのは、単にウォーキングをたくさんするだけでは十分ではないことだ。ウォーキングの質にも注意する必要がある。「ウォーキングだけでは年齢とともに減っていく筋肉量の維持ができない」からだ。

アクティブシニア「食と栄養」研究会(運営委員長:鈴木隆雄・桜美林大学老年学総合研究所所長)の調査によると、シニアがウォーキングをする際にもっとも心がけていることは、「歩数」や「歩行時間」だという。

ウォーキングではそれらに加えて、「歩容」も重要であることが、同研究会の運営委員で、東京都健康長寿医療センター自立促進と介護予防研究チーム研究部長の金憲経氏の調査で明らかになった。

関連情報

「歩幅プラス10cm」で筋肉に刺激を

「時間」や「頻度」だけでなく「歩容」にも注目

「高齢者が自立をし、生活の質の高い日常生活を送るアクティブシニアになるためには、疾病の予防だけでなく、日常生活動作(ADL)を低下させないことが重要です。近年の高齢者研究から、ADLの低下には運動機能、なかでも歩行機能の影響が大きいことが分かっています」と、金氏は言う。

「歩行速度」と「歩容」を組み合わせて老年症候群を早期発見

研究チームは、都市部在住70歳以上の高齢女性870人を対象に、歩容から老年症候群を予測するための調査を実施した。膝痛、尿失禁、転倒の徴候と歩行速度・歩容の関連を調べた

歩行要因と膝痛、尿失禁、転倒などを比較したところ、いずれの症状でも軽度の場合では歩行速度の低下が、中程度以上の症状では歩容の変化がみられることが分かった。

膝痛、尿失禁、転倒の徴候を有する群では、歩行速度が遅く、ピッチ(ケイデンス)、ストライド、歩幅が減少し、歩隔、歩行角度が増大した。解析した結果、軽度のいずれの徴候には歩行速度が関連していた。

転倒や尿失禁の症状がある人は、健康な高齢者と比べて歩行速度の遅いことは、これまでの研究でも報告されている。今回の研究では歩容についても調査し、中程度以上の症状が起こっている人は、歩行速度だけではなく、歩容も低下していることが多いことが明らかになった。

一方、中程度以上の徴候の場合、膝痛では歩隔(0.58)、歩行角度(1.62)が、尿失禁では歩行速度(0.97)、歩行角度(1.14)、歩行角度左右差(1.43)が、転倒では歩幅(0.85)、歩行角度左右差(1.36)が関連していた。

「歩行速度と歩容の要因を組み合わせて見ることでで、老年症候群を早期発見できる可能性がある」と、研究チームは述べている。

「転倒・転落」による死亡は交通事故よりも多い

ロコモティブシンドローム(ロコモ:運動器症候群)は、加齢に伴う筋力の低下や骨粗鬆症、関節や脊椎の病気などにより運動器の機能が衰えて、要介護や寝たきりになってしまったり、そのリスクの高い状態を示す。

日本整形外科学会が2007年に提唱した概念だが、高齢化が急激に進む日本で注目されている。東京大学22世紀医療センターの調査によると、日本のロコモの人口は予備群も含めて4,700万人に上り、メタボリックシンドロームの人口に匹敵するという。

消費者庁は「人口動態調査」の2007~2016年のデータを解析し、「高齢者の転倒・転落」について調査結果を発表した。

それによると、毎年約3万人の高齢者が「不慮の事故」で死亡しており、うち「転倒・転落」が20%を占めている。これに比べ、交通事故は年々減少し2016年は8.9%。転倒・転落は交通事故の2倍以上多い。

消費者庁は「転倒・転落事故は、高齢者本人だけではなく、家族や親戚、近隣、地域の方など高齢者の身近にいる人々が意識することで防ぐことができる」と指摘。

高齢者の転倒・転落事故を防止するために、特に以下の3点を強調している。

<< 転倒・転落事故を防ぐ3つのポイント >>

(1)生活環境を確認

高齢者の生活環境を確認し、段差など高齢者にとって危険となる箇所を減らしたり、転倒しても大ケガに至らない工夫をしたりしておきましょう。 (2)身体の状態を確認

加齢による身体機能の低下、転倒につながりやすい特定の疾患、薬の副作用による転倒の可能性など、高齢の身体の状態について確認しておきましょう。 (3)事故時の対処方法を確認

転倒・転落事故が発生した場合に、どのような対処をしたらよいか確認しておきましょう。

アクティブシニア「食と栄養」研究会

高齢者の生活環境を確認し、段差など高齢者にとって危険となる箇所を減らしたり、転倒しても大ケガに至らない工夫をしたりしておきましょう。 (2)身体の状態を確認

加齢による身体機能の低下、転倒につながりやすい特定の疾患、薬の副作用による転倒の可能性など、高齢の身体の状態について確認しておきましょう。 (3)事故時の対処方法を確認

転倒・転落事故が発生した場合に、どのような対処をしたらよいか確認しておきましょう。

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「保健指導リソースガイド」に関するニュース

- 2025年04月10日

- 【オピニオン公開中】職域で本当に必要な「運動推進」~労働災害防止のための「身体活動」推進の実践~

- 2025年04月01日

- 企業で働く人のこころの健康を支える!「メンタルヘルスサービス」一覧を公開しました【サイト情報】

- 2025年01月27日

- 保健指導や健康教育に役立つ!「資材・ツール」一覧をリニューアルしました【サイト情報】

- 2024年12月19日

- 2024年度版【保健指導アトラス】を公開!保健指導に携わる人が知っておきたい法律・制度

- 2024年09月12日

- 【専門職向けアンケート】メタボ・肥満者への保健指導に関する実態調査(ご回答者にAmazonギフトコード500円分)【受付終了】

- 2024年01月18日

-

【アンケート:抽選でAmazonギフト500円プレゼント】

「健康課題」と「健康管理システム/健康支援サービス」の活用について - 2023年11月27日

- 2023年度版【保健指導アトラス】を公開!保健指導に携わる人が知っておきたい法律・制度

- 2023年10月20日

-

インスリン・フォー・ライフ(IFL)グローバル

最近の活動と取組みについて(アリシア・ジェンキンス代表) - 2023年09月15日

- 2023年インスリン・フォー・ライフ(IFL)のウクライナ支援(IDAF)

- 2023年09月12日

- 期間限定40%オフ!「健診・予防3分間ラーニング」DVDセール開催中!2023年10月13日(金)まで