日本人高齢者全体のフレイル割合は8.7% 実態を全国レベルで可視化

東京都健康長寿医療センターの研究チームがこのほど、日本全国の高齢者を対象とした代表的なデータを用い、地域差を超えて「日本人全体のフレイル割合」を初めて明らかにした。

これにより、これまで地域ごとにばらつきが大きかったフレイルの実態が、国レベルで把握できるようになった。

日本人高齢者全体のフレイル割合は8.7%

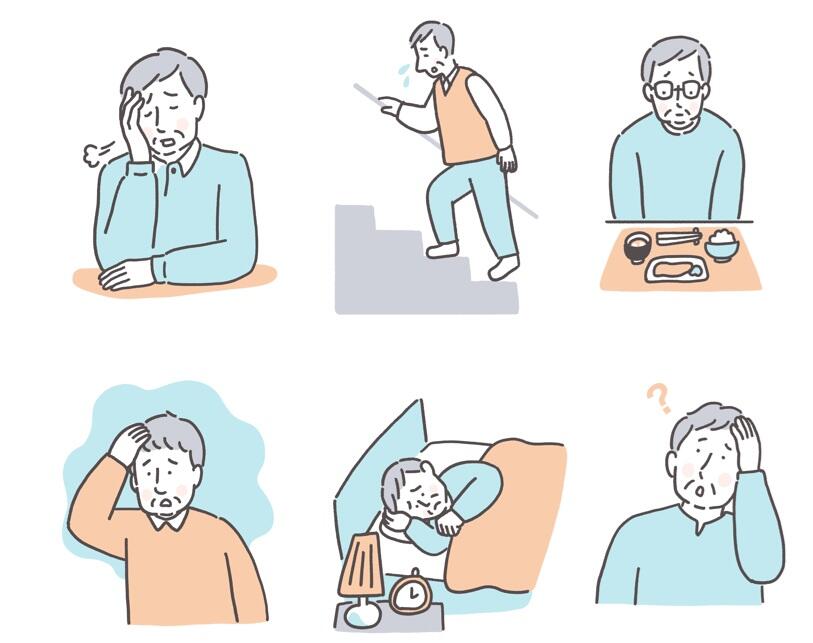

フレイルは「Frailty」の日本語訳で、以前は「虚弱」と解釈されていたが、身体機能や認知機能の低下がみられるものの、適切な介入をすれば健常に戻ることから「健康な状態と要介護状態の中間に位置する状態」とされている。

フレイルの状態で対策を取らなければ要介護状態になるリスクが高まる一方、適切なケアをすればフレイル状態から脱却できるため、健康寿命延伸のためにはフレイルの早期発見と早期対策が重要だと言われる。

一方、国や自治体が打ち立てているフレイル予防に関する施策の評価や、フレイルに関する学術研究の基準値や目標値を設定するうえでは、フレイルの状態にある高齢者の割合を明らかにする必要がある。しかし従来の研究によるフレイルの該当者割合は地域や対象者の条件によってばらつきが大きく、また特定地域の調査だった。

そのため同研究チームは、「全国高齢者パネル調査(2012年/第8回)」のデータを研究に使用。全国から無作為に選んだ65歳以上・2206人を対象とするデータを用いることにより、日本人高齢者全体のフレイル割合を初めて明らかにした。

フレイルの把握には、「体が縮んでくる(体重減少)」「疲れやすくなる」「活動が少なくなる」「握力が弱くなる」「歩行が遅くなる」という5項目の指標をもとに、上記データから該当項目を分析。このうち3項目以上該当したら「フレイル」、1-2項目の場合は「プレフレイル」、0項目の場合は「健常」と判断した。

分析・研究の結果、全体では8.7%の人がフレイルに該当。フレイルの前段階であるプレフレイルは40.8%、健常は50.5%だった。性別による違いはなかったが、年齢別では高齢になるほどフレイル割合が高くなっていた。

また教育年数が「8年以下」の人はフレイル割合が25.3%だったのに対し、「13年以上」では5.7%と大きく減少。同様に、夫婦の年間収入が「119万円以下」だと14.8%だったのに対し、「400万円以上」では3.9%となり、教育年数が短い、また夫婦収入が低いほど、フレイル割合が高いことがわかった。

地域ブロック別でフレイル割合を見ると、九州・沖縄(10.7%)、近畿(9.8%)、中国・四国(8.4%)に対し、関東と中部(8.0%)、北海道・東北(5.7%)と「西高東低」の傾向になっている。

フレイル群の予後は「悪い」結果に

研究では、フレイルが将来、健康アウトカム(保健事業や医療の提供といった取り組みの結果として、人々の健康状態にもたらされる変化や成果)にどのぐらいの影響を及ぼすかも調べている。

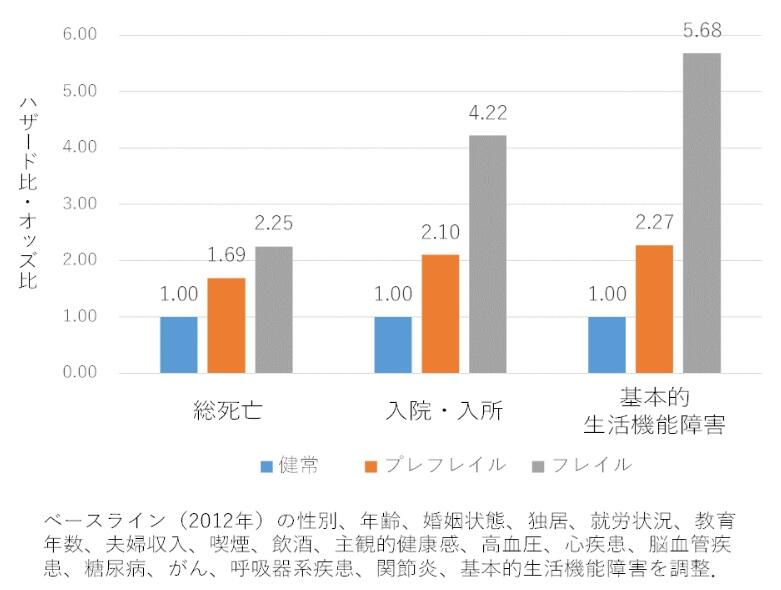

調査から5年後の「総死亡」を見ると、健常だった人を1.00とすると、プレフレイルだった人は1.69、フレイルだった人は2.25。同様に「入院・入所」はプレフレイルが2.1、フレイルが4.22。「基本的生活機能(歩行、食事、入浴、排泄などの日常生活に必要な基本的な身体動作における障害)」はプレフレイルが2.27、フレイルが5.68と、いずれも健常群に比べてフレイル群の予後は悪いという結果だった。

研究チームでは「全国データを用いても、やはりフレイルは将来の死亡や生活機能障害の発生につながりやすいことがあらためて示されました」と言及。

そのうえで、アメリカの同様の調査手法を用いた研究では、全米高齢者のフレイル割合は15.3%と報告されていることから「フレイル状態が死亡や障害などの予後の悪さと関連していたことを考えると、日本人の平均寿命や健康寿命の長さは、フレイル割合が少ないことによって説明可能と考えられます」(研究チーム)とした。

一方、今回の研究によって性別、年齢、社会経済的状態といった個人特性に加え、地域ブロックによるフレイル割合の違いを「見える化」したことから「健康格差の是正の必要性をあらためて提示することができた」と述べている。

日本人高齢者全体のフレイル割合は8.7%:全国規模の訪問調査から判明(東京都健康長寿医療センター/2025年9月22日)

「フレイル・介護予防」に関するニュース

- 2025年11月06日

- 日本人高齢者全体のフレイル割合は8.7% 実態を全国レベルで可視化

- 2025年10月07日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】

- 2025年09月25日

- 家族で使うAI健康アプリ「健康サポートバブル」が社会的フレイル予防に効果

- 2025年09月01日

- 週末の睡眠を妨げる"社会的無呼吸"とは?

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?

- 2025年07月14日

- 【コーヒーと健康の最新情報】コーヒーを飲んでいる人はフレイルや死亡のリスクが低い 女性では健康的な老化につながる

- 2025年07月01日

- 東京糖尿病療養指導士(東京CDE) 2025年度申込を受付中 多職種連携のキーパーソンとして大きく期待される認定資格