睡眠時に呼吸しづらくなる「睡眠呼吸障害」があると、高血圧や糖尿病のリスクが上昇する。

とくに寝ている間に呼吸が繰り返し止まる「睡眠時無呼吸」は、肥満の人だけでなく、高血圧や糖尿病などの人でも発症の頻度が高いことが、日本人7,713人を対象とした調査で明らかになった。

肥満や高血圧、糖尿病のある人は、睡眠呼吸障害が起きていないかを調べ、異常が発見されたら治療を受けることで、病気全体が改善できる可能性がある。

高血圧や糖尿病がある人は、睡眠時無呼吸にも注意

「睡眠呼吸障害」とは、睡眠中に異常な呼吸を示す病気の総称。代表的な疾患は寝ている間に呼吸が繰り返し止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」で、主な症状として、日中の眠気、大きなイビキ、睡眠時のあえぎ呼吸、夜間の頻尿、覚醒時の倦怠感、頭痛などがある。

睡眠時無呼吸症候群は、日中の過度の眠気などで社会生活に重要な影響をもたらすだけでなく、高血圧、2型糖尿病、心血管障害などの原因にもなると考えられている。

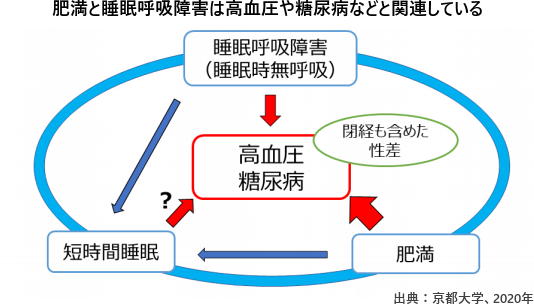

京都大学の研究グループは、肥満が高血圧や2型糖尿病などの原因になり、さらに肥満と関わりの深い睡眠時無呼吸も影響している可能性があることを明らかにした。

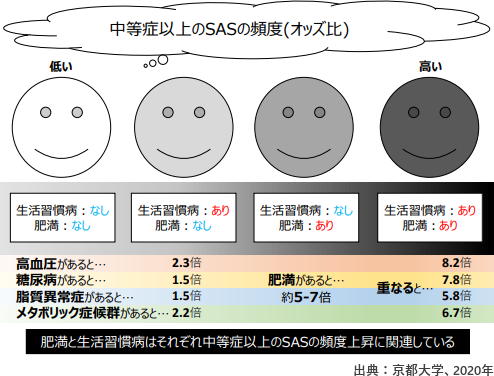

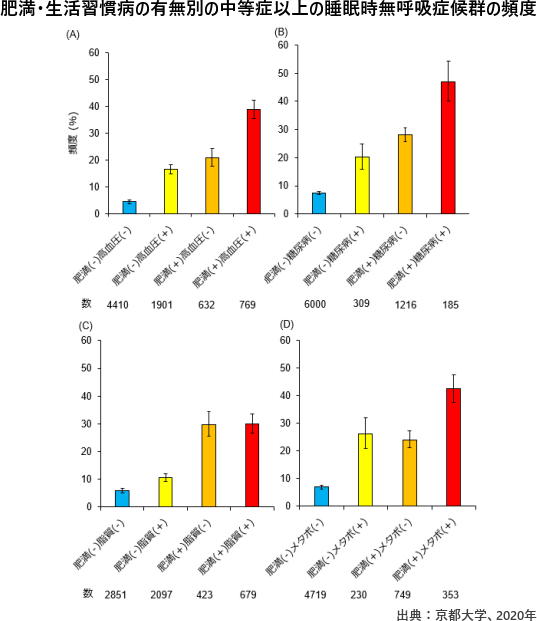

高血圧や2型糖尿病などがあると、中等症以上の睡眠時無呼吸症候群の頻度が上昇することが明らかになった。睡眠時無呼吸の頻度は、⾼⾎圧のある人で2.3倍、糖尿病のある人で1.5倍、脂質異常症のある人で1.5倍、メタボリックシンドロームのある人で2.2倍にそれぞれ上昇した。

さらに、高血圧や2型糖尿病などがあると、肥満がなくても、睡眠時無呼吸の割合が高くなることも分かった。肥満がない場合でも糖尿病などがあれば、睡眠時無呼吸に注意する必要があるという。

研究は、京都⼤学⼤学院医学研究科呼吸器内科学の松本健客員研究員、同附属ゲノム医学センターの松⽥⽂彦教授、同呼吸管理睡眠制御学の陳和夫特定教授らが、滋賀県長浜市と共同で行っている「ながはまコホート」事業で実施したもの。研究成果は、医学誌「European Respiratory Journal」にオンライン版に発表された。

日本人7,713人を対象に調査 世界最大規模の研究

研究グループは、肥満と⽣活習慣病がどのように睡眠時無呼吸と関連するかを調査した。7,713人という規模の研究は世界最大級だ。

「ながはまコホート事業」は、京都大学と滋賀県長浜市が共同して行っている、市民の健康づくりと最先端の医学研究を目的に実施されている研究事業。5年ごとに一般の特定健診に加えて、遺伝子解析を含む血液検査や睡眠検査などのさまざまな検査が行われている。

研究グループはこのコホート事業で、睡眠呼吸障害(睡眠時無呼吸)の程度と客観的な睡眠時間を測定した。

肥満は高血圧や2型糖尿病などの主要な原因になるが、それ以外にも、肥満は睡眠時無呼吸のもっとも大きな要因になる。また、睡眠呼吸障害の程度が重度であると、高血圧や糖尿病のリスクは上昇するおそれがある。

今回の研究では、客観的な睡眠時間の評価のために腕時計型の加速度計と睡眠日誌を、睡眠呼吸障害の評価のためにパルスオキシメーターをそれぞれ用いて、客観的に検証した。

睡眠時無呼吸は、⾼⾎圧の人で2.3倍、糖尿病の人で1.5倍

研究グループは今回の研究で、睡眠呼吸障害(⼤部分は睡眠時無呼吸)の程度と肥満の程度、⽣活習慣病(⾼⾎圧、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム)の有無について調査をした。

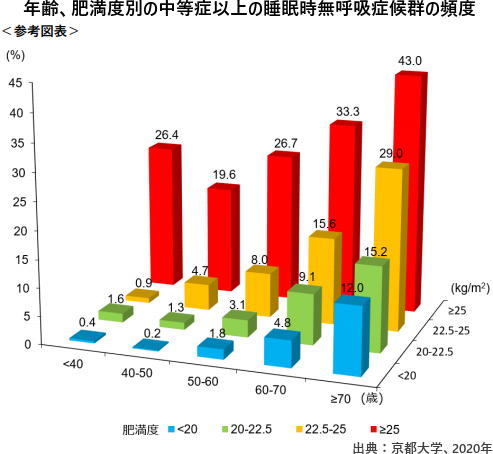

その結果、睡眠時無呼吸の程度は、正常範囲内が41%(男性19%、閉経前⼥性74%、閉経後⼥性40%)、軽症が47%(男性58%、閉経前⼥性25%、閉経後⼥性51%)、中等症が10%(男性19%、閉経前⼥性2%、閉経後⼥性8%)、重症が2%(男性5%、閉経前⼥性0%、閉経後⼥性1%)だった。

睡眠時無呼吸は、⾼齢・肥満になるほど頻度が高くなり、肥満がなくても⽣活習慣病があると中等症以上の頻度が増えることが明らかになった(⾼⾎圧のある人で2.3倍、糖尿病のある人で1.5倍、脂質異常症のある人で1.5倍、メタボリックシンドロームのある人で2.2倍)。

「肥満も⽣活習慣病もない⼈ < ⽣活習慣病だけある⼈ < 肥満だけある⼈ < 肥満も⽣活習慣病もある⼈」という順番に、治療が必要となる睡眠時無呼吸症候群(SAS)の頻度が⾼くなった。

これまでSASと関連が深いものとして、肥満がとりわけ注目されてきたが、肥満がなくても⽣活習慣病があれば中等症以上のSASがある可能性があり、注意する必要があることが示された。

成人男性の4人に1人が「治療が必要な睡眠呼吸障害」

研究グループが2018年に発表した研究では、▼睡眠時間が短い人は、睡眠呼吸障害を疑ってみる必要がある、▼睡眠呼吸障害は生活習慣病の頻度の上昇と関連しており、肥満や高血圧、2型糖尿病などに睡眠呼吸障害が間接的に関わっている可能性がある、といったことも明らかになっている。

高血圧や糖尿病の患者で、イビキの大きい人や、治療効果が乏しい人では、睡眠呼吸障害(睡眠時無呼吸)の検査を受けるのが望ましい場合がある。

肥満が高血圧や2型糖尿病を引き起こすことが多いので、肥満のある人は減量して、体重をコントロールする必要がある。これに加えて、睡眠呼吸障害を治療することで、これらの疾患を改善できる可能性がある。

2018年の研究では、一般の健診受診者の中で、治療が望ましいとみられる睡眠呼吸障害は、成人男性で4人に1人、閉経後女性で10人に1人にみられることが示された。この頻度は海外とほぼ同程度とみられている。

肥満ではない人にも睡眠時無呼吸のリスクが

今回の研究は、7,713⼈の参加者を対象とした、肥満と⽣活習慣病がどのように睡眠時無呼吸と関連するかを調べたアジア最⼤(世界第2の規模)の研究だ。

「京都⼤学と⻑浜市が共同して⾏っている"ながはまコホート"から、睡眠時無呼吸症候群と肥満、⽣活習慣病との関連を調べました。⾼齢、肥満になるほど睡眠時無呼吸症候群の頻度は増えましたが、肥満の影響は若年者においてとくに顕著で、また肥満がなくても⽣活習慣病があると中等症以上の睡眠時無呼吸症候群と関連することが分かりました」と、研究者は述べている。

「アジア⼈は欧⽶⼈と⽐較して肥満が少ないために、睡眠時無呼吸症候群が少ないと思われていましたが、他の⺠族での研究と⽐較しても、その頻度に⼤きな差はなく、やはり睡眠時無呼吸症候群があることに注意する必要があります」と指摘している。

研究グループは現在、第3期の長浜コホート事業として、今回の研究の対象者の5年後の睡眠時間や睡眠呼吸障害の程度、高血圧や糖尿病の状態などを調査中。

そのデータを用いて、睡眠時間や睡眠呼吸障害のもともとの程度、あるいはそれらの変化が高血圧や糖尿病にもたらす影響を縦断的に解析し、因果関係について検討する予定だ。

京都⼤学⼤学院医学研究科呼吸器内科学

京都大学ながはま0次コホート

Sleep disordered breathing and metabolic comorbidities across gender and menopausal status in East Asians; the Nagahama Study(European Respiratory Journal 2020 年5⽉13⽇)