慶應義塾大学は、神奈川県藤沢市の市民の身体活動量の増加を目的とした「身体活動促進プロジェクト」の5年間の取り組みにより、とくに主要ターゲット層である高齢者の身体活動量が増加したと発表した。

メディア・キャンペーンなどの「単一のアプローチ」だけではなく、グループ運動の普及など「多面的なアプローチ」を行った成果としている。

ターゲットの高齢者の身体活動量が増加

研究は、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科・慶應義塾大学スポーツ医学研究センター(ふじさわプラス・テン研究班・小熊祐子准教授)と藤沢市が、藤沢市保健医療財団とともに行ったもの。研究成果は、予防医学誌「Preventive Medicine」に発表された。

慶應義塾大学と神奈川県藤沢市は、2013年度から藤沢市民全体の身体活動量の増加を目的とした、身体活動促進プロジェクト「ふじさわプラス・テン」を実施してきた。

2018年までの5年間の取り組みを検証した結果、とくに主要ターゲット層である高齢者の身体活動量が増加したことが明らかになった。

「ふじさわプラス・テン」で使用されているツールやロゴ

出典:慶應義塾大学、2021年

地域全体(ポピュレーション)に多面的な働きかけを実行

慶應義塾大学は「研究」、藤沢市は「政策」、藤沢市保健医療財団は「実践」と、役割を分担し、これらを基盤に関連組織と協働しながら、地域全体(ポピュレーション)に多面的な働きかけを行ったことが成功の要因だという。

さらに、普及戦略の見直しを行い、身近な場所に集まって主体的・定期的に実施する運動(グループ運動)の普及に力点を置いた。

そして、このグループ運動の開始・継続を支援し、周囲への普及についての知見の創出・施策への還元をはかった。

さらには藤沢市の施策としてグループ運動登録制度事業などを展開して、多くの市民に届けられたことが成功の秘訣だという。

地域単位で介入し住民に行動に変化を起こすのに時間が必要

出典:慶應義塾大学、2021年

慶應義塾大学スポーツ医学研究センターと藤沢市の研究グループは、「身体活動・運動の促進に係る事業連携に関する協定書」を締結し、藤沢市保健医療財団とともに、地域の課題である身体活動・運動の促進を目指して、2013年度に「ふじさわプラス・テン」プロジェクトを開始し、現在も継続している。

研究グループは、「人々の身体活動にはさまざまなレベル、すなわち、個人内、個人間、環境、政策、そしてグローバルなレベルの要因が影響を与えています」と述べている。

そのため、「地域・集団レベルで身体活動を促進するためには、たとえばメディア・キャンペーンなど"単一のアプローチ"だけでは不十分で、"多面的なアプローチ"が必要になる」としている。

しかし、こうした多面的な地域介入は、1年程度の短期間の取り組みが多く、地域全体の住民の身体活動量に与える効果に関するエビデンスは限られている。

個人単位の介入と比べ、地域単位の介入では、住民に行動の変化が起こり、その変化が検出されるまでにより長期間の時間が必要となる。

情報提供・教育機会・コミュニティ形成の多面的介入

取り組みの内容としては、厚生労働省が2013年に策定した身体活動ガイドライン「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」にある"プラス・テン(今より10分多くからだを動かそう)"をキーメッセージに、健康行動科学や普及実装科学にもとづいた取り組みを行った。

具体的には、ソーシャルマーケティングの手法を用いて、主要ターゲット(とくに関心期・準備期の高齢者)を選定し、▼情報提供(チラシ・リーフレット配布、ホームページなど)、▼教育機会(地域のさまざまな機会を捉えた講座やイベントの実施など)、▼コミュニティ形成促進(オリジナル運動プログラムの制作と講習会の実施など)の多面的介入を実施した。

さらに、関連組織と協働して、プラス・テンや身体活動の健康効果についての気付きや知識を深めることで、市民全体の身体活動の増加をはかった。

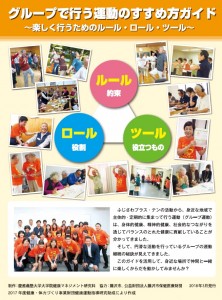

「グループ運動ガイド」を具体的なツールに

出典:慶應義塾大学、2021年

プロジェクトを、2013年から2年間4行政地区で実施し、その効果を前後2回の市民アンケートで評価した(フェーズ1)。主要評価項目は身体活動時間の変化、副次評価項目はアクティブガイドの認知・知識とした。

その結果、短期指標として、アクティブガイドの知識の向上は得られたものの、身体活動量は増加せず、介入の到達度も低いことが示されたという。

これらの結果を受け、2015年からは藤沢市健康増進計画第2次(2015~2024年度)との連携もはかり、住民との協働を通じた取り組みを強化していく戦略を立案した(フェーズ2)。

研究グループは、参加した市民10グループ約200人を対象としたグループ運動介入研究を実施し、グループ運動の開始・継続支援や、各グループからの普及を推奨し、その仕組みを検討した。

そして、これらの成果は市の事業や老人クラブ連合会などに還元され、活用された。たとえば、具体的なツールとして、「グループで行う運動のすすめ方ガイド(グループ運動ガイド)」という冊子を制作した。

このガイドは、研究参加グループの交流会でのグループワークやアンケートの結果から、グループ活動を円滑に進めるための特徴を、▼ルール(自生した規則や制度・決め事)、▼ロール(自発的に担う役割)、▼ツール(道具や資源)の観点から抽出・整理したもの。

「からだ動かし隊」がプラス10分運動を呼びかけ

並行して実施した、グループのリーダーと参加者に対するインタビュー調査の結果からは、リーダーの普及に対する姿勢・役割やグループ運動が身体的・精神的・社会的にバランスのとれた健康と社会とのつながりに貢献することが明らかになっているという。

藤沢市のグループ運動に関する事業としては、「からだ動かし隊」という登録制度を展開している。

この事業では、ホームページを活用した活動紹介、実施ツールの貸与(運動プログラムのCD・DVD、音楽プレイヤー、のぼり旗)、運動指導員の派遣、情報提供を実施し、2018年には78グループ2,551人が登録された。

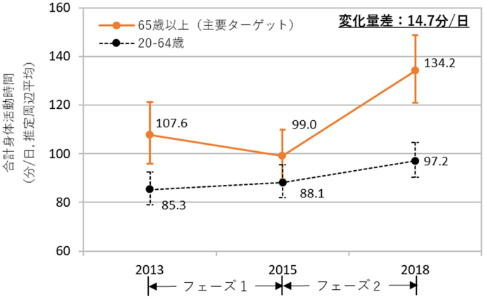

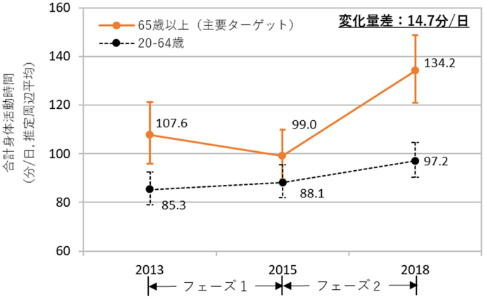

5年間で地域住民の身体活動時間が増加 運動格差の縮小も

こうした多彩な取り組みにより、2018年にプロジェクトの5年後評価を実施した。その結果、市民3,000人に実施した5年後調査の身体活動時間(就労世代・高齢者を合わせた全体の中央値:120分/日)は、ベースライン(86分/日)および2年後調査(90分/日)よりも有意に増加した。

そして多変量解析をした結果、主要ターゲット層である高齢者の身体活動時間が、20~64歳の就労世代に比べ、5年後調査で有意に増加した(変化量の差:14.7分/日)。

また、高齢者に対する取り組みの到達度(教育機会とコミュニティ形成促進の人口カバー率)は全市で19%になった。

さらに高齢者では、主観的な経済状況の2年後調査で、「ゆとりがある」とした人よりも「ゆとりがない」とした人の身体活動時間が有意に低かったが、5年後調査ではその差がなくなった。

つまり、2年間の介入により、経済的に「ゆとりのない高齢者」の身体活動時間が「ゆとりのある高齢者」と同等になり、身体活動の格差縮小が示された。

5年間の多面的な地域介入により地域住民の身体活動量が増加した

出典:慶應義塾大学、2021年

戦略を改善しながら長期的に取り組むことが成果につながる

なお、藤沢市健康増進計画(第2次)での身体活動の評価では、行動変容ステージの質問項目により、アクティブガイドでの基準(1日60分以上の身体活動)を達成している人の割合を調査している。

この中間評価で、この項目では有意な差はみられず、達成者割合が減少している傾向がみられた。「プラス・テンを通じ、身体活動基準を達成する人の増加と維持、継続をはかるための支援をさらに充実させていく必要があります」と、研究グループでは述べている。

研究では、アクティブガイドを取り入れ、高齢者を主要ターゲットに実施した5年間の多面的地域介入を実施した。その結果、市民レベルの身体活動量増加が示された。

「短期的に改善しうる指標やプロセス評価を含めて評価し、戦略を改善しながら、長期的に取り組んでいくことで地域全体での成果につながりました。しかし、高齢者で効果が認められた一方で、就労世代の身体活動促進については課題が残っているため、関係機関とともに更なる普及活動に取り組んでいます」としている。

ふじさわ プラス・テン - プラス10分カラダを動かそう!

藤沢市健康づくり応援団

慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科

慶應義塾大学スポーツ医学研究センター

A community-wide intervention to promote physical activity: A five-year quasi-experimental study(Preventive Medicine 2021年6月29日)