ニュース

海藻の食物繊維が腸内細菌を介してメタボ・肥満を改善 腸内環境を健康にすると肥満予防につながる

2021年10月05日

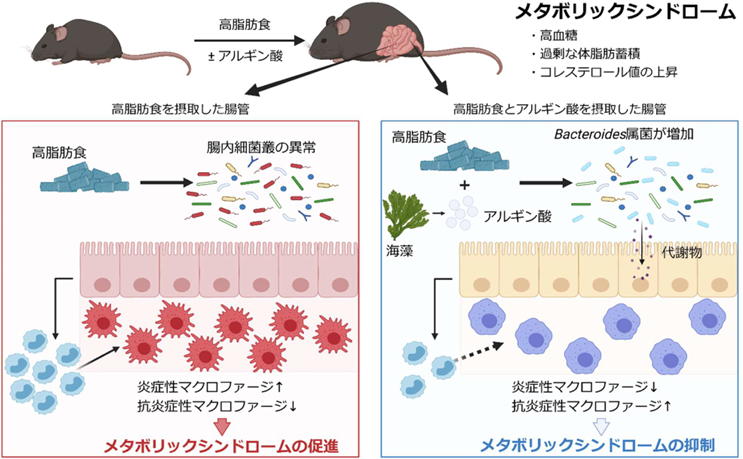

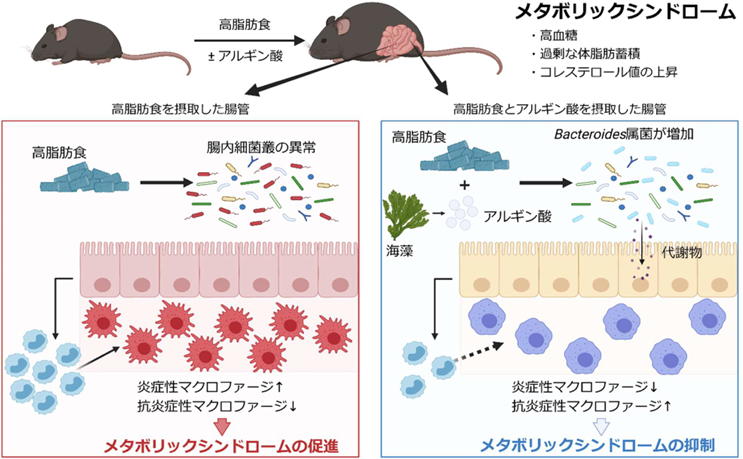

慶應義塾大学薬学部とカイゲンファーマは、海藻に含まれる食物繊維であるアルギン酸ナトリウムが、腸内細菌を介して、メタボリックシンドロームを抑制することを明らかにした。

海藻の食物繊維のメタボや肥満を抑制する効果については、食物中の脂質を吸着し、体内に吸収されにくくするなどの作用が考えられていたが、今回の研究により、腸内細菌叢の組成や代謝物を変化させることで、腸管内の炎症を抑え、メタボや肥満を抑制することが明らかになった。

「腸内環境を健康に保つことが、メタボ・肥満の予防につながる」という考え方を広めると、メタボを予防・改善につながる可能性がある。腸内環境を改善する医薬品や食品の開発も期待されている。

海藻の食物繊維のメタボや肥満を抑制する効果については、食物中の脂質を吸着し、体内に吸収されにくくするなどの作用が考えられていたが、今回の研究により、腸内細菌叢の組成や代謝物を変化させることで、腸管内の炎症を抑え、メタボや肥満を抑制することが明らかになった。

「腸内環境を健康に保つことが、メタボ・肥満の予防につながる」という考え方を広めると、メタボを予防・改善につながる可能性がある。腸内環境を改善する医薬品や食品の開発も期待されている。

海藻の食物繊維がメタボを改善する働きに腸内細菌が関与

「アルギン酸ナトリウム」は、コンブやワカメ、ヒジキ、モズクなどの褐藻類に含まれている多糖類で、増粘剤やゲル化剤など、食品の品質改良材として広く用いられ、水溶性食物繊維としても用いられている。

肥満モデル動物を用いた試験では、体重増加を抑える、コレステロールを減少させるなど、メタボ・肥満に対する効果も報告されている。

さらに、一部の腸内細菌がアルギン酸ナトリウムを栄養源として利用することも明らかになっている。

腸内細菌は代謝機能に影響を及ぼすことが知られているが、アルギン酸ナトリウムのメタボ抑制作用に、腸内細菌がどのように寄与しているかはよく分かっていない。

そこで研究グループは、抗菌剤で腸内細菌叢を撹乱させたマウスを使用し、生体内分子を網羅的に調べるオミックス解析により、アルギン酸ナトリウムによるメタボ抑制効果に、腸内細菌が必須であることを明らかにした。

研究は、慶應義塾大学薬学部薬学科の江島竜太氏、同薬学部の秋山雅博特任講師、金倫基教授、慶應義塾大学先端生命科学研究所の福田真嗣特任教授、カイゲンファーマの佐藤弘規氏らの研究グループによるもの。研究成果は、国際学術誌「Nutrients」にオンライン掲載された。

海藻の食物繊維がメタボ・肥満を改善するメカニズム

高脂肪食を摂取すると、腸内細菌叢の構成異常と腸管内への炎症性マクロファージの浸潤が引き起こされ、メタボが促進される。アルギン酸ナトリウムを摂取すると、腸内細菌であるバクテロイデス属菌の割合が増加し、炎症性の腸管マクロファージの浸潤が減少し、メタボが抑制される。

アルギン酸ナトリウムは腸内細菌を介して腸内の免疫炎症を減少

腸内環境を健康に保つことが、メタボ予防につながる

研究グループは、アルギン酸ナトリウムのメタボ抑制効果を確かめるために、高脂肪食を与えたマウスにアルギン酸ナトリウムを摂取させた。その結果、このマウスでは、高脂肪食の負荷後の体重増加や血中コレステロール、脂肪・肝臓重量、肝臓脂肪滴などの値が減少し、耐糖能(血糖値が高くなったときに、正常値まで下げる能力)も改善していた。

次に、アルギン酸ナトリウムにより腸内細菌叢が変化するかを検証した。高脂肪食を与えたマウスでは、4週目に腸内細菌叢が大きく変化していた。このマウスにアルギン酸ナトリウムを同時に摂取させたところ、バクテロイデス属菌が著明に増加した。

これらから、アルギン酸ナトリウムは高脂肪食によるメタボ・肥満の進展を抑制し、そのメカニズムとして、アルギン酸ナトリウムが高脂肪食を負荷したマウスの腸内細菌叢を変化させていることが示された。

海藻の食物繊維のメタボ・肥満を抑制する効果については、食物中の脂質を吸着し、体内に吸収されにくくするなどの作用が考えられていたが、今回の研究により、腸内細菌叢の組成や代謝物を変化させることで、腸管内の炎症を抑え、メタボを抑制することが明らかになった。

「腸内環境を健康に保つことが、メタボ予防につながる」という考え方を広めるとともに、メタボ・肥満を予防・改善するために、腸内環境を改善する医薬品や食品や開発をすることが期待されるとしている。

慶應義塾大学薬学部・薬学研究科慶應義塾大学先端生命科学研究所

Seaweed Dietary Fiber Sodium Alginate Suppresses the Migration of Colonic Inflammatory Monocytes and Diet-Induced Metabolic Syndrome via the Gut Microbiota(Nutrients 2021年8月16日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?