内臓脂肪が多いと認知症リスクが上昇 脳の異常も発生 内臓脂肪を減らせばリスクを減らせる

認知症を予防するために内臓脂肪型肥満の抑制が必要?

研究は、弘前大学大学院医学研究科の中路重之特任教授と、花王ヘルス&ウェルネス研究所の研究グループによるもの。研究成果は、国際学術誌「Brain Sciences」に巻頭論文として掲載された。 肥満には、主に皮下脂肪型と内臓脂肪型の2つのタイプがあり、一般的には腹囲や体格指数(BMI)がその指標とされている。うち内臓脂肪型肥満は、おなかを中心とした内臓の周りに脂肪がついている肥満で、2型糖尿病などの生活習慣病の発症リスクとも関係することが知られている。 一方、認知症は、近年注目されている疾患のひとつで、予防が重要であることが解明されつつある。認知症を予防するために、肥満を抑制することが重要とする報告があるが、腹囲やBMIを指標とすることには限界もある。 内臓脂肪を正確に測定する方法はコンピューター断層撮影(CT)検査が一般的だが、この検査は侵襲性があり測定も煩雑で、医学的な研究はあまり進んでいない。 そこで研究グループは、独自に開発した「内臓脂肪計」を用い、弘前大学COIが実施する大規模なコホート研究「弘前市いきいき健診」のなかで、内臓脂肪と認知機能の関係性について調べた。 この内臓脂肪計は、花王とパナソニック アプライアンス社が共同開発した医療機器で、CT検査との相関性が高く、非侵襲で内臓脂肪の測定が可能としている。内臓脂肪が多いと認知機能が低下しやすいことを確認 脳の構造異常も発生

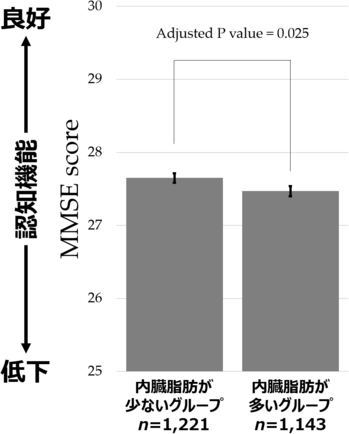

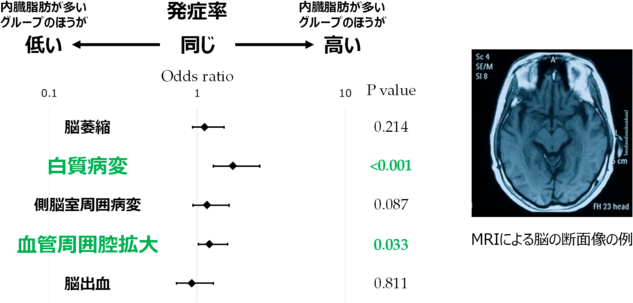

「弘前市いきいき健診」は、弘前市と弘前大学が2016年度から共同で、AMED日本医療研究開発機構による「健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研究」の一環として実施している。 研究グループは、2016~2017年に実施された「弘前市いきいき健診」に参加した65~80歳の人のうち、認知症と診断された人などを除いた2,364人を対象に解析した。 内臓脂肪計を用いて内臓脂肪を測定し、得られた内臓脂肪量の中央値を基準に、内臓脂肪が多いグループ(1,143人)と少ないグループ(1,221人)に分けた。 認知機能は、認知症のスクリーニング検査「MMSE」を用いて評価した。この検査は世界的に広く行われていて、11問の評価項目により、10~15分の所要時間で認知症の疑いを判断することができる。 脳の構造は、核磁気共鳴画像法(MRI)を用いて、脳萎縮、白質病変、側脳室周囲病変、血管周囲腔拡大、脳出血について調べた。これらの評価結果をグループ間で比較する際には、認知症に関係することが知られる因子(高血圧、糖尿病、うつ、喫煙、飲酒など)の影響がないように調整した。 その結果、主に次の2つのことが明らかになった――。 (1)内臓脂肪が多いと認知機能が低下しやすい 内臓脂肪が多いグループは、少ないグループに比べて、MMSEのスコアが低く、認知機能が有意に低下していた。内臓脂肪は、認知症に関係することが知られる他の因子から独立して、認知機能と有意に関係することが分かった。

内臓脂肪を減らせば認知症リスクを減少できる可能性が

「今回の研究で、65歳以上で内臓脂肪が多い人は、認知機能が低下しており、脳の構造異常も発生していることが分かりました。つまり、内臓脂肪を減らすことは、これまで言われているような糖尿病や高血圧などの慢性疾患のリスクを減らすだけでなく、認知症リスクを減らすことにもつながる可能性があります」と、研究グループでは述べている。 「今回の成果は、弘前市いきいき健診の健康ビッグデータを活用できたからこそ明らかとなった、内臓脂肪に関する新しい知見です。引き続き、さまざまな視点から内臓脂肪に関する知見を探究し続けることで、世界中の人々の健康づくりに貢献してまいります」としている。 なお、「健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研究」(JPSC-AD)では、健康長寿社会の実現に向けて追跡調査を行なっており、全国8地域で新たな認知症のコホート研究を行っている。 多くの人が研究に協力しており、各地で収集された匿名化後の個人データを統合することで、地域高齢者1万人からなる大規模認知症コホート研究が実現した。研究は、認知症の危険因子・防御因子を同定し、その病態を解明することを目的としている。 弘前大学大学院医学研究科健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研究(JPSC-AD)

弘前大学COI研究推進機構

内臓脂肪を測る(花王)

Association between Visceral Fat and Brain Structural Changes or Cognitive Function(Brain Sciences 2021年8月4日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。