長時間の座位が血栓症リスクを上昇 低い着圧ではきやすい「弾性ストッキング」により血流低下を防げる

座ったままの時間が長いと血栓症リスクが上昇 循環器疾患のリスクも

飛行機や長距離バスによる移動、パソコン作業やオンライン講義を受けるなど、長時間にわたり座ったままの姿勢を保持する場面は、日常生活に数多くみられる。 さらにコロナ禍で生活が変化しており、外出自粛やテレワーク・在宅勤務が増え、座ったまま過ごす時間の長い人が増えている。 その結果、下肢の深部静脈に血栓が生じる「深部静脈血栓症」、いわゆる「エコノミークラス症候群」を発症しやすくなっている。命にかかわる肺塞栓症を併発する場合もあるので、注意が必要となる。 しかし、長時間の座位姿勢の保持が生体にどのような影響を及ぼすのか、時間経過にともなう詳細な変化についてはよく分かっていない。 また近年、一過性の座位姿勢の保持による悪影響だけでなく、長期間にわたる座位姿勢の保持、つまり毎日座り続ける生活をおくることも、循環器疾患をはじめとするさまざまな疾患の罹患率と死亡率を上昇させることが分かってきた。 1日当たりの座位時間は、ここ数十年の間、世界的に増加傾向にあり、日本は他国に比べて座位時間が1番長いという調査報告もある。しかし、長時間の座位姿勢の保持による生体への悪影響を予防する方法を検証したエビデンスは不足している。 関連情報座ったままだと下肢の血流が低下 血行が悪化し血栓症リスクが上昇

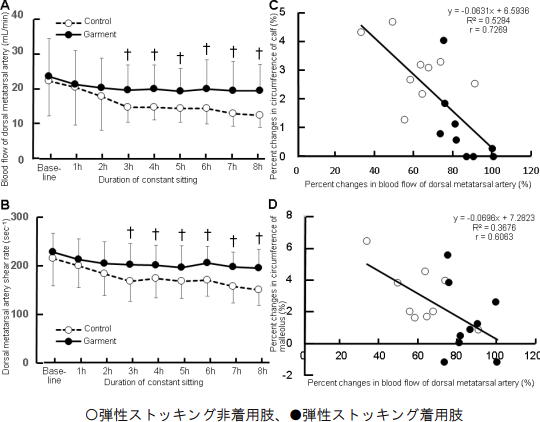

そこで東京医科大学健康増進スポーツ医学分野の研究グループは、平均年齢22.6歳の健康な男性9人を対象に実験を行った。参加者に飛行機のエコノミークラスシートに近い形状の椅子に、8時間連続で座ってもらい、1時間ごとに下肢の周径囲、動脈血流、筋酸素化レベルを測定した。 また、同時に、座位時に左右無作為に片肢のみ、低い着圧の弾性ストッキングを鼠径部から足首まで着用してもらった。 その結果、連続8時間の座位姿勢の保持により、ふくらはぎと足首の周径囲は増大し、下肢の浮腫が見られるようになった。また、下肢浮腫の変化率と、ふくらはぎ周径囲の変化率とのあいだには、有意な正の相関関係がみられた。 この結果は、座位姿勢の保持による下肢周径囲の増大が、下肢浮腫に由来するものであることを示している。 下肢動脈血流・ずり応力・動脈血流変化率と、下肢周径囲変化率との関係を調べたところ、連続8時間の座位姿勢の保持により、下肢の動脈血流は40%低下した。ずり応力も、弾性ストッキング着用肢に比べ、非着用肢では有意な低値が示された。 また、動脈血流の変化率と脹脛周径囲変化率、および足首周径囲変化率とのあいだには、負の相関関係がみられた。このことは、座位姿勢の保持による下肢動脈血流の低下が、下肢周径囲の増大につながったことを示している。 さらに、腓腹筋の酸素化レベルも、座位開始前に比べ、座位後には低下した。これらにより、座位姿勢の保持により、下肢の血行動態は悪化し、血栓症の発症リスクが上昇することが示唆された。「弾性ストッキング」の着用により下肢の血流低下を抑えられる

一方で、着圧の低い「弾性ストッキング」を片肢に着用すると、8時間の座位後でも、ふくらはぎと足首の周径囲は増加せず、下肢の動脈血流の低下も15%に抑えられることが分かった。また、腓腹筋の酸素化レベルも、実験開始前と比べて変化しておらず、悪化しないことが示された。 この弾性ストッキングは、医療現場で推奨されているストッキングよりも着圧が低く、はきやすく作られている。 着圧の高いストッキングであると、とくに筋力が低く皮膚の弱い高齢者では、はきにくさにから着用率が低下するのに加え、皮膚炎の原因にもなる。 はきやすく作られた低着圧の弾性ストッキングなら、着用率の向上につながるのに加え、血栓症を予防できる効果も期待できる。 「研究により、日常生活での長時間の座位姿勢の保持は、とくに下肢の血行動態を悪化させ、血栓症の発症リスクを増大させる可能性が示されました。また、着圧の低い、着用しやすい弾性ストッキングの着用は、血栓症の発症リスクの軽減につながることも分かりました」と、研究者は述べている。

D:下肢動脈血流変化率と足首周径囲変化率

座位中の運動の実施効果も検証する予定

今回は、健康な若年男性を対象としたものだが、若い健康な者でも、8時間の座位姿勢の保持により、血栓症のリスクが上昇することが示された。 「今後は、妊婦や高齢者のような、血栓症リスクがより高い人を対象に研究を行うことで、高リスク者の座位姿勢保持にともなう生体変化が明らかになり、低い着圧の弾性ストッキングの着用効果も調べられます」としている。 研究グループは今後、座位姿勢の保持が体にもたらす悪影響を予防する方法として、座位中の運動の実施効果も検証する予定としている。 研究は、東京医科大学健康増進スポーツ医学分野の黒澤裕子講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Medicine & Science in Sports & Exercise」に掲載された。 東京医科大学健康増進スポーツ医学分野Effects of Prolonged Sitting with or without Elastic Garments on Limb Volume, Arterial Blood Flow, and Muscle Oxygenation (Medicine & Science in Sports & Exercise 2022年3月1日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。