メタボリックシンドロームの新しい診断基準を提案 特定健診などの56万⼈のビッグデータを解析 新潟⼤学

56万⼈のデータを解析 メタボ診断基準の修正案を提案

新潟⼤学は、日本の18~74歳の56万⼈の医療ビッグデータを分析し、メタボリックシンドロームの診断基準を構成する各項⽬(ウエスト周囲径(WC)、⾎圧、⾎糖、⾎中脂質)の基準値を、実際に⼼⾎管疾患(虚⾎性⼼疾患、脳卒中)を発症したかどうかという結果にもとづいて再設定し、診断基準の修正案を作成したと発表した。 WCの基準値を、現行の「男性 85cm、⼥性 90cm」から「男性 83cm、⼥性 77cm」に変更し、さらには、従来のメタボ診断で必須項⽬とされているWCを、必須項⽬にしなくても、⼼⾎管疾患の⾼リスク者のスクリーニング能⼒は変わらないなどとしている。 修正案では、WCのほか、トリグリセリド(中性脂肪)値[男性 130mg/dL以上、女性 90mg/dL]、血圧[男性 130/80mmHg以上、女性 120/80mmHg以上]、空腹時血糖値[男性 100mg/dL以上、女性 90mg/dL]となり、基準値がそれぞれ現⾏より低下し、HDL(善⽟)コレステロール値[男性 50mg/dL未満、女性 65mg/dL未満]については上昇している。 この新基準を⽤い、判定を全体に厳格化することで、とくに⼥性のメタボ該当者は⼤幅に増加する。虚⾎性⼼疾患⾼リスク者は、⽇本国内の現⾏基準では、とくに⼥性の9割が⾒逃されているが、これを5割程度スクリーニングできるようになり、⾒逃しを⼤幅に減らせるとしている。 研究は、新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科⾎液・内分泌・代謝内科学研究室の⼭﨑友⾥恵氏、藤原和哉准教授、曽根博仁教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Atherosclerosis and Thrombosis」にオンライン掲載された。特定健診とレセプトの⼤規模データを連結 56万人超のデータを解析

特定健診では現在、⼼⾎管疾患の⾼リスク者のスクリーニングのために広く診断されているメタボリックシンドロームは、腹部肥満、⾼⾎糖、⾎中脂質異常、⾼⾎圧を複数重ねもち、虚⾎性⼼疾患、脳卒中などの動脈硬化疾患リスクが⾼まっている危険な状態とされている。 現在、メタボの診断基準は複数あり、世界的に⽤いられるIDF(国際糖尿病連合)の基準、⽶国(NCEP~ATP III)の基準のほか、⽇本では独⾃の診断基準が使われている。 これらの基準はそれぞれ、WCを診断に必須の項⽬とするか、構成する各項⽬の基準値に男⼥差を設けるか、あるいはそれらの基準値⾃体に違いがあるが、国や⼈種別の基準値が必要かどうかなども含めて、議論が行われている。 また、虚⾎性⼼疾患や脳卒中は、発症すると⼤きくQOL(⽣活の質)を低下させるにもかかわらず、メタボの診断基準による、両方を合わせた予測能を検討した報告はほとんどなかった。 さらに、メタボの診断基準の各構成項⽬の基準値を、縦断観察にもとづき⼼⾎管疾患の発症予測に最適化した場合、メタボの⼼⾎管疾患の予測性能がどの程度改善するかも不明だった。 そこで研究グループは今回、JMDCと共同で、診療報酬請求(レセプト)と特定健診の⼤規模データを連結して解析した。⼼⾎管疾患の⾼リスク者の⾒逃しを大幅に減少

研究グループは、特定健診と健康保険レセプトデータを合わせた分析により、2008年~2016年に健診を受け、過去に虚⾎性⼼疾患、脳卒中の既往のない18~74歳の56万5,079⼈(平均45.6歳)を対象に、虚⾎性⼼疾患や脳卒中(以後:⼼⾎管疾患)を発症したかを追跡し、メタボの⽇本基準、国際基準(IDF基準、NCEP~ATPIII基準)の⼼⾎管疾患発症の予測能を検討した。 さらに、メタボの診断基準の構成項⽬それぞれについて、⼼⾎管疾患発症予測のための最適値を算出して、修正新基準を作成し、⼼⾎管疾患の予測がどの程度改善するのかを検討した。 その結果、従来の診断基準の虚⾎性⼼疾患・脳卒中の予測能は、おおむね同等であるが、メタボの各構成項⽬の基準値を最適化すると、これまでの基準では⼥性で9割、男性で7割もあった虚⾎性⼼疾患のリスクが高い人の⾒逃しを、男⼥ともに約5割まで⼤幅に減らすことができることが判明した。 この修正により、WCの基準値は、現⾏の「男性85cm、⼥性90cm」から、新基準では「男性83cm、⼥性77cm」へと、とくに⼥性で⼤きく変更された。 また、現⾏の⽇本基準では、WCが診断に必須の項⽬とされているが、これを必須としない基準でも、⼼⾎管疾患予測能は変わらないことが示された。メタボの有病率は男⼥とも26~30%に⼤幅上昇

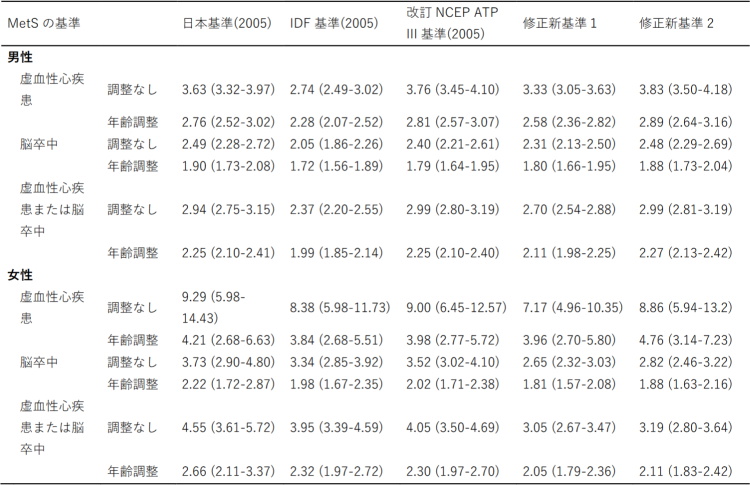

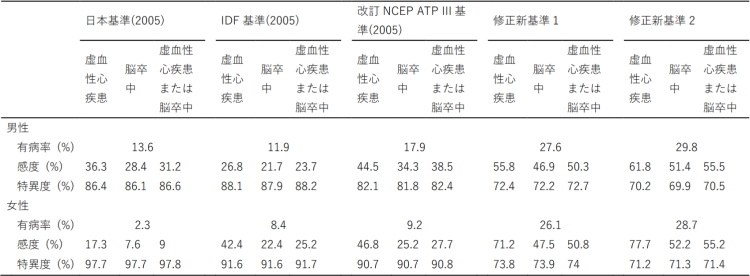

追跡期間5.2年(中央値)に、男性3,934例、⼥性893例が⼼⾎管疾患を発症した。⼼⾎管疾患の発症リスクは、既存の各メタボ診断基準、修正新基準のいずれでも、2.0〜2.7倍と⼤差が認められなかった。 ⼀⽅、メタボの有病率は、現⾏の⽇本基準では男性13.6%、⼥性2.3%だったのが、新基準では、男⼥とも26~30%程度へと⼤幅に上昇し、⼼⾎管疾患の感度は、⽇本基準で男性31.2%、⼥性9.0%だったのが、男⼥とも50〜55%へ⼤きく上昇した。 ⼀⽅、特異度は男性 86.6%、⼥性 97.8%から男⼥とも70〜74%へと低下した。⼼⾎管疾患に対するメタボの診断基準の予測能⼒は、新基準を含む診断基準間で⼤きな差はみられなかったが、構成する項⽬の各基準値を最適化した新基準では、現⾏の基準と較べて、特異度を⼤幅に低下させることなく有病率と感度を⼤きく増加させることが示された。 これらから、メタボの本来の主⽬的である⼼⾎管疾患の⾼リスク者のスクリーニングのための性能が、かなり改善できることが⽰されたとしている。年齢で調整した結果、男⼥とも2〜3倍で、診断基準による差は⼩さい。

⼥性は脳卒中に⽐べて虚⾎性⼼疾患の発症の⽅が、メタボとの関連が⾼いことが分かる。

メタボの⽇本基準の有病率は男性 13.6%、⼥性 2.3%であり、感度はとくに⼥性においては⾮常に低く、代わりに特異度は⾼かった。

修正新基準では、有病率は男⼥とも26〜30%程度へ上昇し、特異度を⼤きく下げることなく、感度は50%程度まで上昇した。

⽇本⼈は⾮肥満者でも危険因⼦を有しているケースが多い

「現在、ウエスト周囲径の基準値は世界的に、⼈種・男⼥別に決定されていますが、⾎圧、⾎糖値、トリグリセリド値、HDLコレステロール値すべての項⽬でも、⼈種・男⼥差が存在することが⽰唆され、⽇本⼈では、今回の研究結果から得られた基準値を使⽤することで、⼤幅に⾒逃しが少ないスクリーニングが可能となることが⽰されました」と、研究者は述べている。 また、内臓脂肪の指標であるウエスト周囲径は、現在、メタボの診断のための必須項⽬となっているが、⽇本⼈では複数の危険因⼦を有する⾮肥満者の有病率が⾼いという報告もあり、メタボの診断基準でウエスト周囲径を必須項⽬とすることは、⾮肥満者での⼼⾎管疾患の⾼リスク集団を⾒落とす可能性もあることが⽰されたとしている。 「今回の検討は、働き盛りの⽅々約56万⼈という多⼈数を含むため、男⼥別に、メタボリックシンドロームの各構成項⽬を細分化して詳細に分析することが可能になりました。また、約5年間にわたり、実際に⼼⾎管疾患を起こした⼈と起こさなかった⼈を特定することにより、実際に発症リスクの⾼いかどうかを⾒分ける基準値を再設定することができました」。 また、従来のレセプトデータベースを利⽤した研究の多くは、請求に使われた病名(保険病名)を利⽤していたが、現実には、診断前検査実施の必要性などから、確実な診断がつく前に病名を付けることなどが多く、保険病名から真の疾患発症を正確に把握することは困難だった。 「今回は、その保険病名のみに頼らず、診療内容を精査し、薬物治療や治療処置を捕捉することで、虚⾎性⼼疾患、脳卒中の確実な発症者を漏れなく⾼精度で特定することができました。今後は、特定健診に、現⾏基準の代わりに修正新基準を使⽤した場合の、国⺠医療費への影響の⽐較なども含めて検討していきたいと考えています」としている。 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 ⾎液・内分泌・代謝内科Usefulness of New Criteria for Metabolic Syndrome Optimized for Prediction of Cardiovascular Diseases in Japanese (Journal of Atherosclerosis and Thrombosis 2023年11⽉17⽇)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。