No.1 従業員の置かれた状況と地域保健との連携の必要性

労働者が年間10万人以上、介護離職をせざるを得ない状況に追い込まれている現状

10年後、20年後…従業員たちが高齢者になります

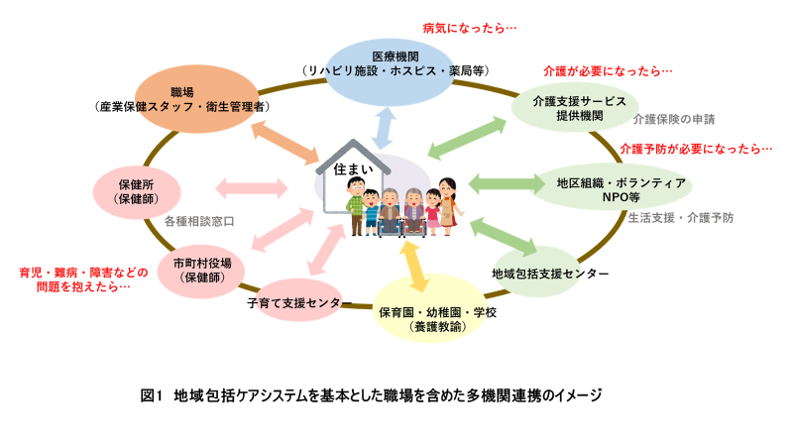

ここで、従業員本人に目を向けてみますと、10年後20年後、その従業員たちが高齢者になります。将来推計によると、2036年には高齢化率が33.4%となり3人に1人が高齢者です2)。厚生労働省は、重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができることを目指し、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を進めています。 国民一人ひとりが地域保健・介護保険の各種サービスや医療等に関する知識を持ち、今の高齢者以上に主体的に活用しながら自宅で暮らし続けることが求められるはずです。そして、産業保健は就労期間だけを視野に入れて支援するのではなく、従業員の人生全体を視野に入れ、退職後も元気に暮らせるよう心身の健康を維持・増進する、また、必要に応じて就労期間から地域保健との接点を持ち、地域保健サービスを活用する術を身に付ける手助けをすることが大切だと考えます。 これまで介護の観点から述べてきましたが、何も介護に限定される話ではありません。厚生労働省は、第7次医療計画5)において「精神障がいにも対応できる地域包括ケアシステムの構築」を示しています。また、難病や身体障がいを持ったら・・・子どもが不登校になったら・・・虐待の可能性が疑われたら・・・と様々な場面で多機関の連携が重要になります。 次に示します図1のように、私は、地域包括ケアシステムの中には職場(産業保健)も一つの役割を担う機関として加わるべきだと考えています。従業員や住民が持つ様々な健康問題の解決に向けて共に機能していくことが必要だと思います。

「産業看護職のための地域保健との連携マニュアル」を作成しました!

また、皆さまの中には様々な産業保健活動に取り組みたくても少ない産業保健スタッフだけでは困難、もっと専門的な知識や技術を活用したい、と感じている方もおられるのではないでしょうか?

一方、地域保健では青・壮年期の人々を対象にメンタルへルス対策や生活習慣病予防などに取り組みたいと考えても、事業所との連携の糸口が掴めないと感じている地域保健関係者も少なからずいます。また、地域保健は、地域保健法第4条に基づく基本指針6)や地域・職域連携推進事業ガイドライン7)、そして、市町村は保険者の立場としてデータヘルス計画8)9)を推進する義務があり事業所との連携を求めています。

そこで、私どもは、産業看護職が地域保健と連携するときの手助けとなるようなマニュアルを作成したいと考えました。この「産業看護職のための地域保健との連携マニュアル」(以下、「マニュアル」)は、これまで述べてきたような我が国の現状について日頃の産業保健活動を実践する中で感じ、地域保健との連携の必要性を判断の上、実践してきた産業看護職たちの声を基に作成しました(2017年12月完成)10)。

従業員本人の問題に対する個別支援、家族の問題に対する個別支援、集団支援などのイベントの共同企画における地域保健との連携について、これから実践する方々へのヒントとなるような内容で構成しています。また、連携経験者たちの連携事例も豊富に掲載しています。

また、皆さまの中には様々な産業保健活動に取り組みたくても少ない産業保健スタッフだけでは困難、もっと専門的な知識や技術を活用したい、と感じている方もおられるのではないでしょうか?

一方、地域保健では青・壮年期の人々を対象にメンタルへルス対策や生活習慣病予防などに取り組みたいと考えても、事業所との連携の糸口が掴めないと感じている地域保健関係者も少なからずいます。また、地域保健は、地域保健法第4条に基づく基本指針6)や地域・職域連携推進事業ガイドライン7)、そして、市町村は保険者の立場としてデータヘルス計画8)9)を推進する義務があり事業所との連携を求めています。

そこで、私どもは、産業看護職が地域保健と連携するときの手助けとなるようなマニュアルを作成したいと考えました。この「産業看護職のための地域保健との連携マニュアル」(以下、「マニュアル」)は、これまで述べてきたような我が国の現状について日頃の産業保健活動を実践する中で感じ、地域保健との連携の必要性を判断の上、実践してきた産業看護職たちの声を基に作成しました(2017年12月完成)10)。

従業員本人の問題に対する個別支援、家族の問題に対する個別支援、集団支援などのイベントの共同企画における地域保健との連携について、これから実践する方々へのヒントとなるような内容で構成しています。また、連携経験者たちの連携事例も豊富に掲載しています。

【参考文献】

1)平成29年版高齢社会白書(全体版).厚生労働省. (2018年6月21日検索) 2)平成27年度介護保険事業状況報告(年報).厚生労働省.(2018年6月21日検索) 3)平成24年就業構造基本調査.総務省統計局.(2018年6月21日検索) 4)平成29年版 少子化社会対策白書(概要).内閣府.(2018年6月21日検索) 5)原澤朋史.第7次医療計画について.週刊保健衛生ニュース.平成29年6月26日;第1914号 6)地域保健法第4条に基づく基本指針.厚生労働省告示第464号(最終改正).2012 7)地域・職域連携推進事業ガイドライン (改訂版).厚生労働省 地域・職域連携支援検討会.2007 (2018年6月21日検索) 8)データヘルス計画作成の手引き.厚生労働省.平成29年9月( 2018年6月21日検索) 9)データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン.厚生労働省保健局.平成29年7月 (2018年6月21日検索) 10)三橋祐子, 錦戸典子.地域保健との連携における産業看護職のコンピテンシーに関する検討.日本産業衛生学雑誌.2017;第59巻4号:95-106本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。