No.2 マニュアルの作成方法とその概要

「産業看護職のための地域保健との連携マニュアル」の作成方法

マニュアルの制作は下記の①~⑤の手順で作成しました。

マニュアルの概要

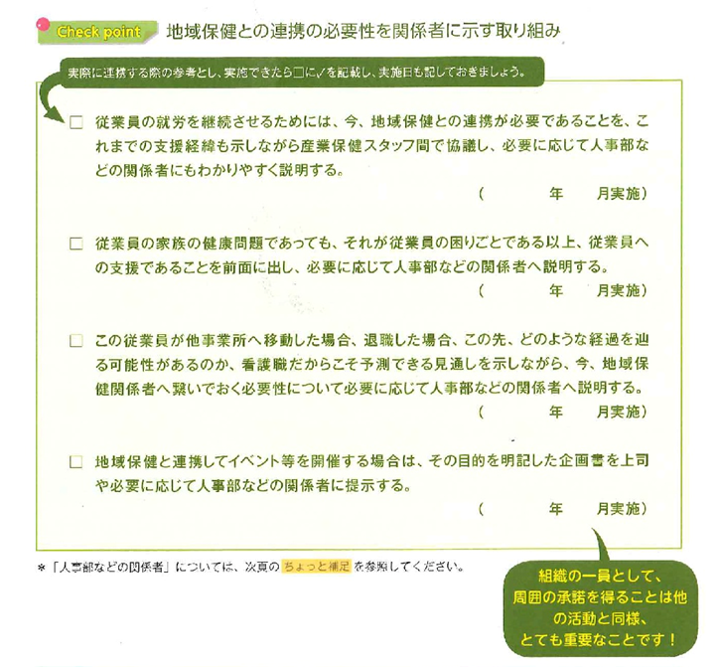

このマニュアルは、下記の4部構成になっています。 ・「地域保健と連携する時ってどんな時?」 ・「実際に連携してみよう!」 ・「地域保健との連携事例の紹介」 ・「連携の基盤となる産業看護職の意識・姿勢・考え方とは?」 また、実際の連携方法については、 「地域保健情報を収集する手段」 「顔の見える関係作りのための取り組み」 「従業員の家族の健康問題も聴ける産業看護職でいるための取り組み」 「地域保健との連携の必要性を関係者に示す取り組み」 「地域保健との連携の成果を関係者に示す取り組み」 「従業員自身が地域保健担当者に相談できるような支援」 「従業員や家族の個人情報保護に関する取り組み」 「看護職だからこそできるスムースな引き継ぎと環境調整」 「地域保健主催の保健事業の活用」 「従業員の退職時における支援」 「地域保健がもつ人的・物的資源の活用と協働」 といった11場面毎に、連携を行うために必要で効果的な行動様式を示しました。チェックシート形式で取るべき行動を確認できる仕組み

そして、それらの行動を実施できたらチェックを入れ、実施日を記載できる方式とし、今後さらに充実した連携に取り組むにはどのような行動を取れば良いか確認できるしくみとしました。 【本マニュアルP.10 地域保健との連携の必要性を関係者に示す取り組みより引用】

【本マニュアルP.10 地域保健との連携の必要性を関係者に示す取り組みより引用】

多数の事例をわかりやすく掲載しました!

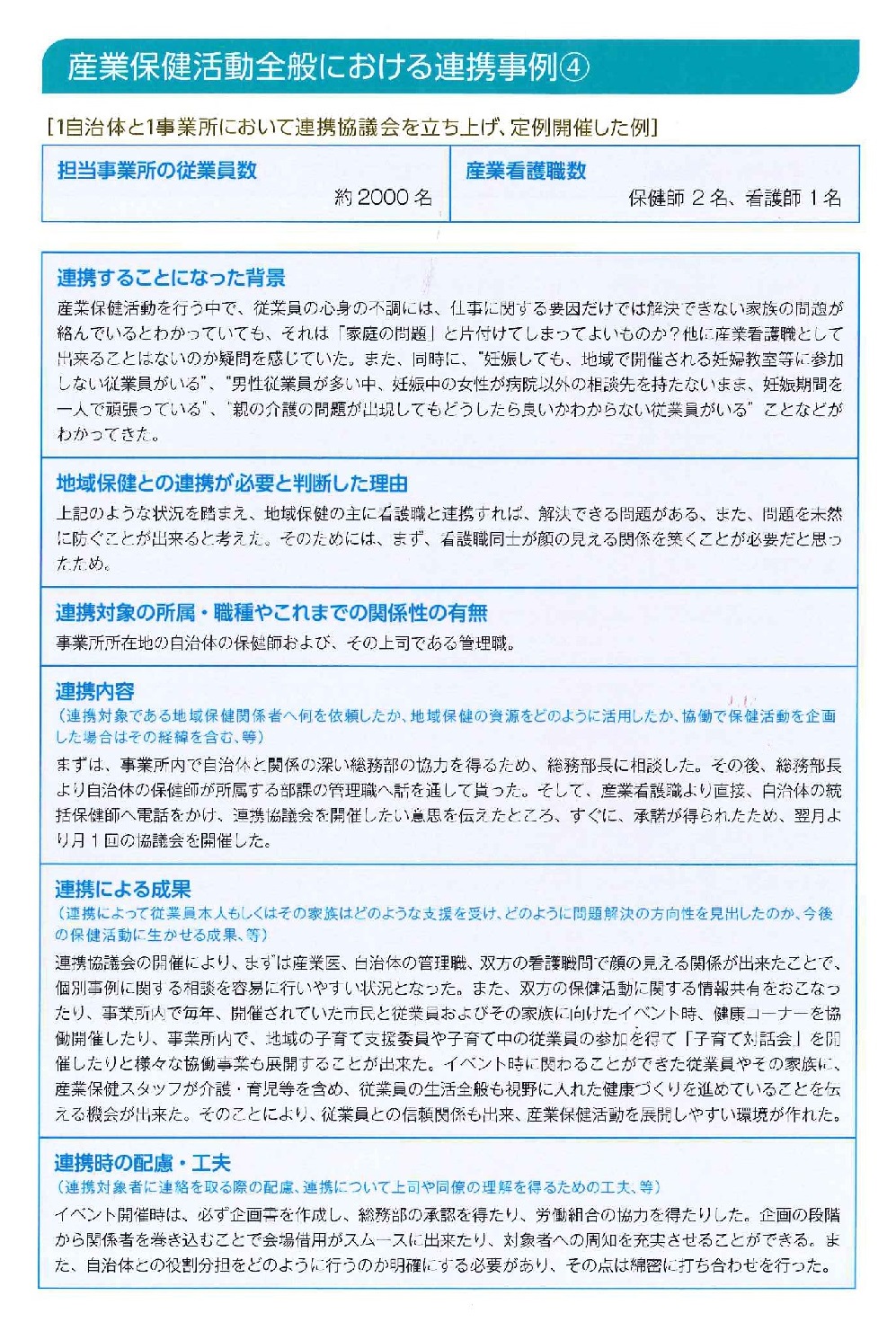

さらに、従業員個人に関する個別支援事例5例、従業員の家族に関する個別支援事例7例、産業保健活動全般に関する事例10例、合計22の連携事例についても掲載しています。 【本マニュアルP.39 産業保健活動全般における連携事例④より引用】

【本マニュアルP.39 産業保健活動全般における連携事例④より引用】

【参考文献】

10)三橋祐子, 錦戸典子.地域保健との連携における産業看護職のコンピテンシーに関する検討.日本産業衛生学雑誌.2017;第59巻4号:95-106本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。