No.1 飲酒を否定しない指導法PR

提供 大塚製薬株式会社

お酒好きが多い職場だからこそ抱いた危機感

御社で減酒支援を始めた経緯や背景を教えてください。

守田当社は製鉄業ですが、東京都千代田区にある本社は営業職の従業員が多い職場です。営業職はお客さまの接待などで飲酒の機会が多くなりがちで、また業種的な特徴もあるのか、もともとお酒が好きでアルコールに強い方もたくさんいます。

これらの理由から、本社勤務の従業員は飲酒量が多い、という印象を持っていました(実際、データを比べてみても製鉄所勤務者よりも本社勤務者の飲酒量は多かった)。製鉄所勤務であれば車通勤なので飲んで帰ることはないのですが、本社勤務はほとんどが電車通勤であることも影響しているかもしれません。

その結果、健康診断で肝機能の数値が悪い従業員が見受けられ、産業医として飲酒量の多さは懸念するところでした。

吉田私の体感ですが、当社には“飲みニュケーション”といわれるような、お酒を楽しみながらコミュニケーションを図る方が多いです。私はお酒が飲めないので、初めて飲み会に参加したときは、社員のお酒を飲むピッチの速さを見て、これは相当お酒を飲む方たちが集まっている職場だと驚きました。

もちろんお酒を共にする社員同士のコミュニケーションは大切ですし、全否定はしませんが、飲み過ぎて体を壊してしまっては本末転倒ですよね。ですので、いずれ飲酒量の多い従業員には介入しなければならないと危機感を持っていました。

守田本社での取り組みに先駆けて、2015~7年に名古屋製鉄所と鹿島製鉄所で、肥前精神医療センター(佐賀県)・杠(ゆずりは)岳文院長の研究チームからサポートを受け、飲酒量の多い従業員を対象とした減酒支援プログラムがトライアルで実施されました。減酒支援について社内でも実績ができていたので、本社にも導入が決まったという流れになります。

私は名古屋製鉄所に勤務していたとき、杠先生と一緒に減酒支援の介入研究に従事させていただきました。その後、本社に異動となったタイミングで、ちょうど本社でも減酒支援を実施する、ということで、再び杠先生とご一緒させていただきました。

図1 左から吉田佳央氏、守田祐作氏、溝淵和美氏

飲酒を否定しない指導法

減酒支援のプログラムを導入するにあたり、社内の理解はスムーズに得られましたか?

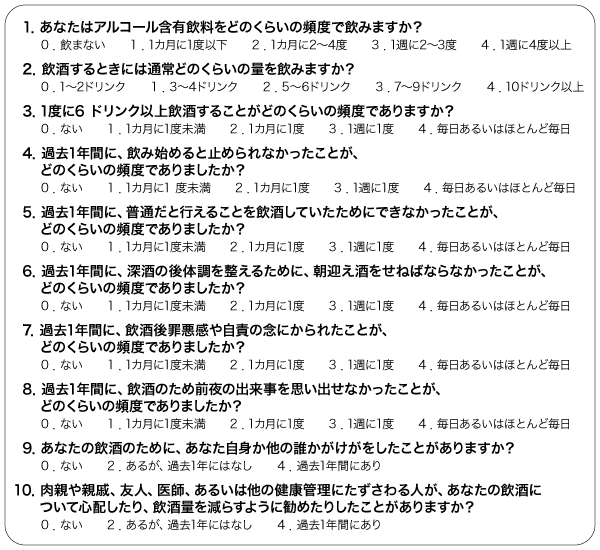

守田当時の健康推進室 室長はお酒が好きな方でしたが、杠先生らの減酒の取り組みについて紹介し、AUDIT(図2)で設定された設問の内容も見ていただいたところ「自分も含め、本社全体で取り組まないといけない」と意義を理解してくれました。当時、本社の産業医・保健師は減酒指導の経験がありませんでしたが、杠先生のチームから指導を受け、教育ツールの提供もある、ということで「それなら導入しやすい」と判断できたのも社内の理解につながりました。

図2 AUDIT質問項目/回答(久里浜医療センター「AUDIT」より)[1]

プログラムを開始するまでの流れはどのような感じでしたか。

守田まず産業医と保健師向けに、杠先生から研究の目的や重篤なアルコール依存になる手前で早期介入する意義について説明してもらいました。そのうえで、プログラムの資材を使って肥前精神医療センターの方が集団指導する様子を、私たちスタッフが見学し、実際にどのような感じで進めていくのかを確認しました。

このように要領をつかんでから自分たちで実践、という形でしたので、安心して始めることができました。

吉田1回完結型ではなく、3回にわたってプログラムを行わなければいけないという点で、最初は率直に「大変だな」と思いました。でも杠先生から、短時間の減酒支援を3回にわたって介入するからこそ、対象者が否定や否認を起こしにくいんですよ、と教えてもらって納得し、「ちょっと大変そうだけれどやってみよう」という気持ちになりました。

印象に残っている指導法はありますか?

吉田対象者を否定してはいけない、という言葉が心に残っています。私自身はお酒を飲まないので、飲酒量が多い人には「どうしてこんなに飲むんだろう?」と疑問を持ってしまいがちです。でもその気持ちは飲み込んで、否定ではなく「すごく頑張っていますね」や「休肝日をちゃんと設けていて良いですね」など、まるで「スナックのママのように、褒めて、褒めて」指導するのが良いと教えてもらいました。

企業が従業員の減酒に力を入れる取り組み事例は、それほどまだ多くないと思うのですが、会社の合併で日鉄日新製鋼から移って来られた溝淵さんはどのような印象を持ちましたか?

溝淵減酒指導について話は聞いたことがありましたが、会社の合併で当社に移るまで取り組んだ経験はありません。そのため従業員の減酒に取り組んでいる当社は、率直に「進んでいるな」と感じました。私と一緒の会社(日鉄日新製鋼)から当社に移った従業員の中には、初めてAUDITを受けて飲酒量の多さがわかった人がいます。それまでの健康診断などでは気づかなかったので、AUDITでスクリーニングするのは有意義だと思いました。

参考文献

[1]久里浜医療センター「AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test)」図1(2022年12月現在)

企画・制作:保健指導リソースガイド

提供:大塚製薬株式会社

SL2507010(2025年7月改訂)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。