東京都医学総合研究所は、思春期に糖質を過剰に摂取すると、成長後に脳機能に影響があらわれ、精神疾患(統合失調症と双極性障害)のリスク要因となるという研究を発表した。

「グルコース(ブドウ糖)」や「フルクトース(果糖)」、甘味料として広く使われている「異性化糖」といった単純糖質を、思春期に多量に摂取していると、成長してから脳機能不全の原因になる可能性がある。

糖代謝障害と精神疾患の発症とは関連がある

統合失調症や双極性障害など若年に発症する精神疾患は難治性の慢性疾患で、複数の遺伝的要因と環境要因が重なりあい発症すると考えられている。

そのため、共通の発症機序の同定は難しく、予防・治療法が確立していない。とくに統合失調症は、生涯を通じて病態が進行するケースも多く、予防法・治療法の確立が強く求められている。

これまでに、「精神疾患の患者は、健常者よりも、過剰に糖質を摂取する」「糖質をより過剰に摂取する統合失調症患者は予後が悪い」などの報告があり、糖代謝障害と精神疾患の発症とは関連があると指摘されていた。

そこで研究グループは、「思春期での糖質の摂取過多」という栄養環境により発症した精神疾患モデルマウスを作出した。

研究は、東京都医学総合研究所睡眠プロジェクトの平井志伸主任研究員、岡戸晴生シニア研究員、三輪秀樹協力研究員(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神薬理研究部室長)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Science Advances」にオンライン掲載された。

脳内のエネルギー不足が神経細胞の機能を低下

統合失調症や双極性障害などの精神疾患は、「シナプス病」とも呼ばれ、脳の領域同士をつなぐ神経細胞ネットワークに異常が起こり発症すると考えられている。シナプス関連遺伝子や、神経細胞機能にターゲットをしぼった研究は長年行われている。

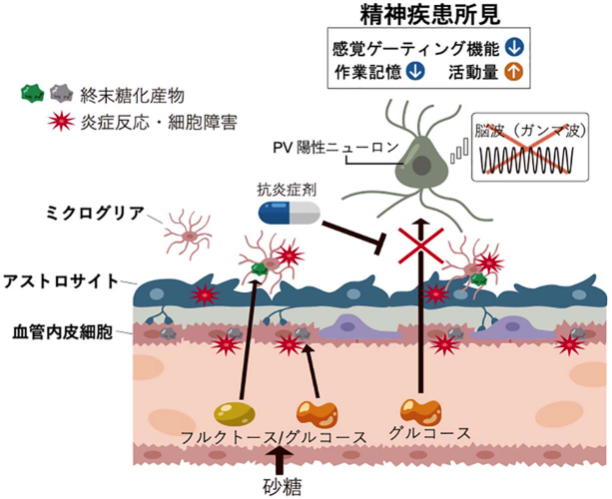

一方、研究グループは、脳毛細血管の内皮細胞を含め、脳内の免疫系の細胞であるミクログリアや、ニューロン機能を支えるグリア細胞の一種であるアストロサイトといった非神経細胞群の障害(糖代謝異常や炎症)が原因で、脳内のエネルギー不足が神経細胞の機能を低下させるという仮説を提唱している。

脳内のエネルギー不足により、遺伝的に神経細胞に直接的な障害がなくても、精神疾患を発症するメカニズムの一端を解明できる可能性がある。

砂糖(ショ糖)はグルコース(ブドウ糖)とフルクトース(果糖)からなる二糖類だ。研究では、この糖質を思春期に過剰に摂取し、それに遺伝的リスクがともなうと、成長後の脳機能に影響があらわれることを、マウスを用いて実証した。

つまり、栄養環境の要因と遺伝の要因が重なると、精神疾患様の症状を呈するマウスになることを明らかにした。作出したモデルマウスは、精神疾患類似の行動、神経細胞機能障害、組織学的な表現型などがみられた。行動異常に関しては、統合失調症や双極性障害の治療薬として使われている「アリピプラゾール」で一部改善できた。

単純糖質の多量摂取が脳機能の不全の原因に

フルクトースとグルコースなどを思春期に過剰摂取すると、非神経細胞群(ミクログリア、アストロサイト、脳の毛細血管内皮細胞)に炎症反応や代謝異常などの障害が起こり、血中から脳実質へのグルコース流入が妨げられる。

出典:東京都医学総合研究所、2021年

糖質を過剰に摂取すると脳の非神経細胞に糖代謝異常や炎症などの異常が

コントロール食として用いたデンプン含有食では、遺伝的な脆弱性のあるマウスでも顕著な異常はあらわれなかった。このことから、糖質や異性化糖などの単純糖質を構成するフルクトース、もしくはフルクトースとグルコースを同時に思春期に多量に摂取することが、脳機能の不全の原因になると考えられる。

さらに、モデルマウスを詳細に検証したところ、糖質を過剰に摂取することで、脳の毛細血管内皮細胞、ミクログリア、アストロサイトなどの非神経細胞群で、糖代謝異常や炎症などの異常が起きていた。さらに、血中から脳実質へのグルコース輸送が障害されていることも確認した。

発症前から、抗炎症剤であるアスピリンを低濃度で継続的に投与しておくと、血管障害が抑制され、グルコースの取り込み障害やいくつかの異常行動も予防された。

これらから、こうした細胞群の障害にともなう脳のエネルギー不足が、行動異常につながる神経細胞の不調をまねいていると考えられるという。

さらに、統合失調症や双極性障害の患者では、必ずしも糖質の過剰摂取があるわけではなく、さまざまなストレス環境下で疾患を発症しているため、そうしたストレスが血管障害につながっている可能性もある。

異性化糖の過剰摂取にも注意が必要

ストレスは精神疾患の環境リスク要因とも重なるため、今回明らかになった脳の毛細血管障害と精神疾患との関連は、今後さらに検証すべき重要な課題になると指摘している。

「血管障害の改善により、予防や治療が可能になることが期待されます。今後、脳の毛細血管障害の画像解析手法の開発、治療薬の開発によって、この仮説の検証が希求されます」と、研究グループは述べている。

また、今回の研究では砂糖に着目したが、同じ構成成分である異性化糖についても、過剰摂取には注意が必要と考えられるという。果糖ブドウ糖液糖などの異性化糖は、清涼飲料やお菓子、ジャンクフードに含まれている。

「健康に配慮した甘味料の摂取方法が普及していくことが期待されます」、研究グループでは述べている。

東京都医学総合研究所 睡眠プロジェクト

High-sucrose diets contribute to brain angiopathy with impaired glucose uptake and psychosis-related higher brain dysfunctions in mice(Science Advances 2021年11月11日)