働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査 スキル形成の男女格差や育児・介護のダブルケアなどが課題に

コロナ禍など4つのテーマについて最新の調査データを分析

東京大学社会科学研究所は、日本に居住する若年(20~34歳)と壮年(35~40歳)を対象に、「働き方とライフスタイルの変化に関するパネル調査」(JLPS)を、2007年より16年間にわたり実施している。 この調査では、キャリアの形成、ワークライフバランスなどの働き方、生活時間・家族や友人との交流・趣味といったライフスタイルに加えて、交際・結婚・出産といった家族にかかわるイベント、考え方や意識の変容といった、さまざまな生活の側面について、追跡して調べている。 この調査は、同一の人々に繰り返し尋ね続ける「パネル調査」という手法を用いている点に特色がある。同じ個人を追跡することで、個人の行動や意識の変化を跡付けることができる。 調査は2007年に開始し、2019年には対象者の年齢が、若年者は32~46歳、壮年者は47~52歳になった。2022年の追跡対象者数は2,516ケース。 研究グループはこのほど、4つのテーマについて、最新の調査データを用いて分析した。主な内容は以下の通り――。|

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種の有無とその影響

|

|---|

|

|

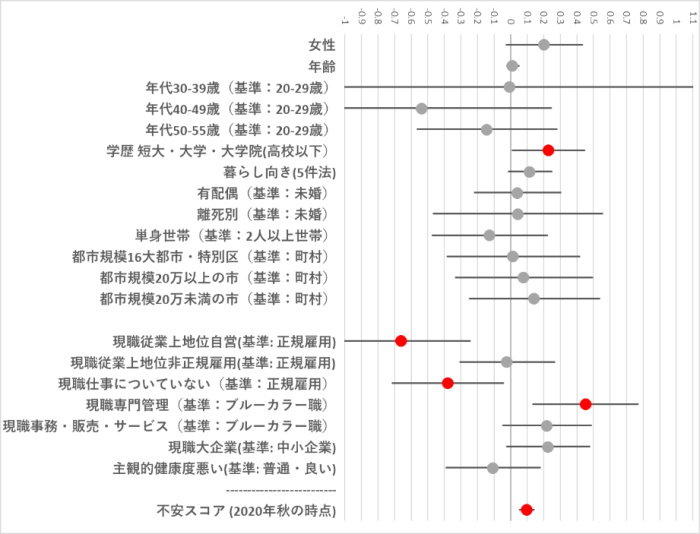

コロナ禍について、2021年2月の時点では、人々を不安に駆り立てる要素はかなり少なくなっているものの、8割を超える人が「感染の収束がみえない」と回答し、依然として不安を感じている人も多いことが示された。

新型コロナのワクチン接種の有無の規定要因

ワクチン接種は、自営業者・無職者は受けにくく、高学歴者や専門管理職は受けやすい傾向がみられる

出典:東京大学社会科学研究所、2023年

|

|

(2) 「大人である」ことに対する意識の変容

|

|---|

|

| 未婚化・晩婚化や少子化が急激に進行するなかで、家族形成による役割の移行に依拠した「大人」像は薄れてきていると言える。 「自分の感情をいつもコントロールできる」「自分の行動の結果に責任をもつ」などの項目は、世代によって選択率は変わらないが、「就職する」「結婚する」「子供をもつ」といったライフイベントの経験による役割の取得や、「家族を経済的に支えられる」「子供を育てられる」といった家族に対する責任については、「大人である」ための要件としてあまり重視されなくなっている。 世代内での意識の変化については、10年間で「自分は大人である」という認識をもつ人の割合は3割程度で、それほど多くなく、さらに「もともと自分は大人である」と感じていた人も、2割程度は10年後に、その認識に揺らぎが生じていることが示された。 |

|

(3) スキル形成機会のジェンダー差

|

|---|

|

|

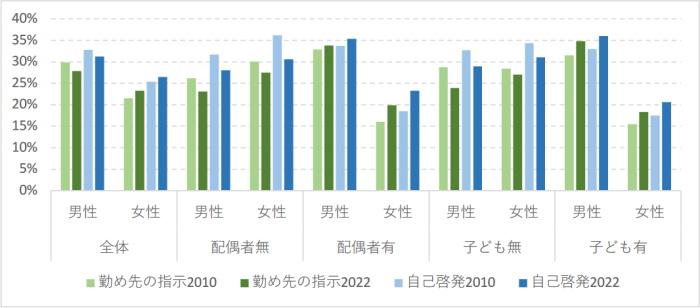

女性が訓練・自己啓発の経験率が低い背景として、配偶者のいる女性や、子供のいる女性は、スキル形成機会をもちにくいことが考えられる。そうした女性の多くは、非正規雇用や無業など、スキル形成の機会から遠い就業状態にあることもある。

一方、20代から40代前半の男女は、学歴や職業構成、配偶者のいる割合や子供のいる者の割合など、社会経済人口要因は2010年~2022年に変化している。

10年にわたり、スキル形成の機会の男女差はほとんど変わっておらず、男女差の主要な理由は、両者の異なる就業状態にあると考えられ、性別やライフステージにかかわらず、就業を継続できる環境整備が必要であることが示された。

スキル形成の機会の男女差は10年でほとんど変わっていない

2010年と2022年を比較

出典:東京大学社会科学研究所、2023年

|

|

(4) 育児と介護のダブルケア

|

|---|

|

|

育児と介護の両方をしている「ダブルケアラー」の割合は、2019年で1.36%、2021年で1.66%に上った。また、育児のみをしている人の割合は29.91%、介護のみをしている人の割合は3.5%、育児も介護もしていない人の割合は65.09%だった。

ダブルケアラーの性別をみると、80%が女性だった。これは、介護のみをしている人に占める女性の割合や、育児のみをしている人に占める女性の割合よりも高い。

健康や就業についてみると、ダブルケアラーの就業率は2019年で85.71%、2021年で78.38%である一方、非ダブルケアラーの就業率は2019年で88.50%、2021年で88.96%となっており、ダブルケアラーの就業率がやや低いことが示された。

メンタルヘルスおよび主観的健康の平均スコアについては、ダブルケアラーの健康スコアは、介護のみをしている人よりは高く、育児のみをしている人よりは低く、介護も育児もしていない人と同程度だった。

2016年に内閣府が公開した「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査報告書」では、ダブルケアの推計人口は25.3万人と推計されている.うち女性は17万人、男性8万人と、男性よりも女性のダブルケアラーが多い。

こうした育児と介護のダブルケアの背景には、晩婚化や晩産化があると考えられる。これまでは、子育てがひと段落したら介護が訪れるという状況が一般的だったが、晩婚化や晩産化によって育児期間が後ろ倒しされ、介護のタイミングと重なる人が増えている。

男女別にみたダブルケアラー、介護者、育児者の割合 (%)

ダブルケアラー・介護者・育児者のそれぞれで女性の方が男性よりも多い

出典:東京大学社会科学研究所、2023年

|

日本人のライフステージでの意識や行動の変化を精確に把握

研究は、東京大学科学研究所の石田浩特別教授、東京大学社会科学研究所の石田賢示准教授、大久保将貴特任助教、俣野美咲特任助教らによるもの。 「"働き方とライフスタイルの変化に関するパネル調査"は、急激な少子化・高齢化や経済変動が、人々の生活に与える影響を解明するため、日本で生活する若年・壮年層の働き方、結婚・出産といった家族形成、ライフスタイルや意識・態度などがどのように変化しているのかを探索することを目的に実施しています」と、研究グループでは述べている。 「分析結果から、コロナ禍やライフステージにおける人々の生活や意識の実態および変化が確認されました。本調査のさらなる継続により、さまざまなライフステージにおける意識や行動を精確に把握することが可能になると期待されます」としている。 東京大学社会科学研究所パネル調査からみるワクチン接種、スキル形成、意識、ダブルケア (東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター) 内閣府男女共同参画局

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。