高齢者の内臓脂肪の蓄積は糖尿病や糖代謝異常に強く関連 内臓脂肪は高齢者でも健康リスクの指標に

高齢者の内臓脂肪蓄積や遊離脂肪酸は糖代謝異常に強く関連

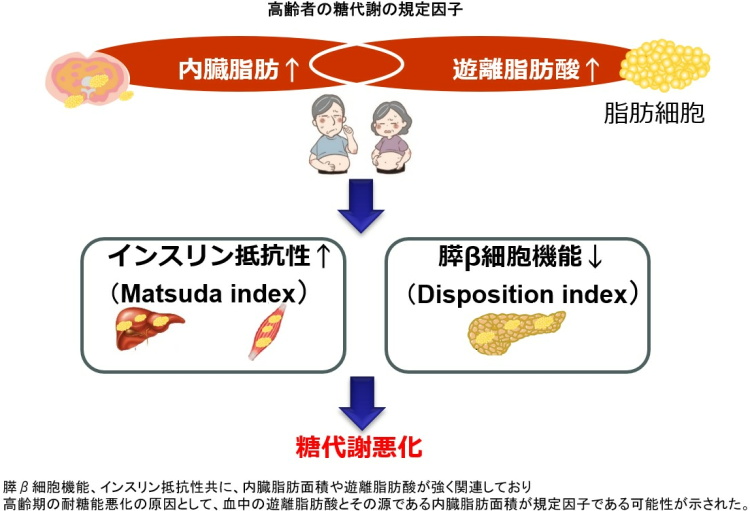

研究は、順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学の内藤仁嗣氏、加賀英義准教授、スポートロジーセンターの田村好史センター長補佐/先任准教授、河盛隆造センター長/特任教授、綿田裕孝副センター長/主任教授らの研究グループによるもの。研究成果は、米国内分泌学会の学術誌である「Journal of the Endocrine Society」にオンライン掲載された。 研究グループは今回の研究では、高齢期では加齢にともない、インスリン抵抗性が増加し、膵β細胞機能が低下していることを解明した。インスリン抵抗性や膵β細胞の機能低下に、内臓脂肪蓄積や遊離脂肪酸がもっとも関連していることを明らかにした。 遊離脂肪酸は、脂肪組織から放出された脂肪酸で、エネルギー供給源として機能する。過剰な遊離脂肪酸は、血糖値を下げるインスリンの効きを悪くさせ、代謝異常を促進する可能性がある。 60歳以上の高齢者では、20~39歳の若年者に比べて、インスリン分泌能の低下とインスリン抵抗性の増加が示され、それが耐糖能悪化の原因になっていることが知られている。 しかし、これまでの研究の多くは高齢者と若年者を比較したものであり、65歳以上の高齢期でも加齢にともない、さらにこの病態が増悪するのか、その重要な因子は何かということはよく分かっていなかった。

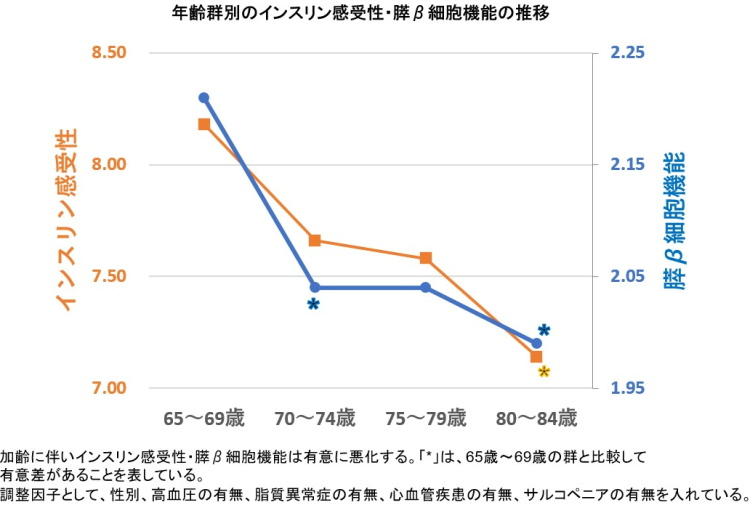

インスリン感受性指標と膵β細胞機能の指標は加齢にともない低下

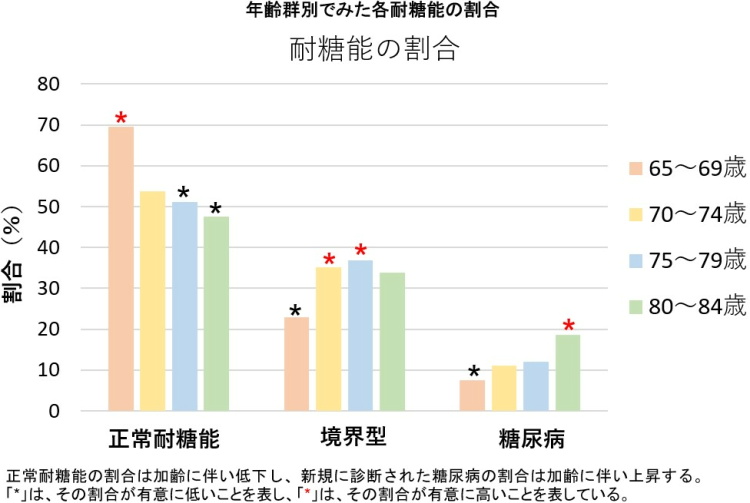

そこで研究グループは、東京都文京区在住の高齢者を対象とした調査研究「文京ヘルススタディー(Bunkyo Health Study)」により、65歳以上の日本人高齢者の加齢による糖代謝への影響とその重要な因子を調査した。 65~84歳の糖尿病既往がなく、75g経口糖負荷検査(OGTT)のデータが揃っている1,438人を対象に、二重エネルギーX線吸収測定法(DEXA)法による体組成検査、MRIによる内臓・皮下脂肪面積の測定、採血・採尿検査、75gOGTT、生活習慣に関連する各種アンケートを行い、5歳ごとに4群(65~69歳、70~74歳、75~79歳、80~84歳)に分け各種パラメータを比較した。DXA法は、2種類の微量なX線を利用して、透過率の違いから体組成を測定する方法。 その結果、4群の比較により、高齢群ほど、正常耐糖能者の割合は低下し、新規に診断された糖尿病の割合が増加した。 さらに、食後初期のインスリン分泌を示す指標であるInsulinogenic indexや、血糖値に対するインスリン分泌指標である75gOGTT中のインスリン曲線下面積/血糖曲線下面積は各年齢群間で同等だったたが、インスリン感受性指標(Matsuda index)、膵β細胞機能の指標(Disposition index)は加齢とともに有意に低くなった。 研究グループが、Matsuda indexやDisposition indexの規定因子を明らかにするため、重回帰分析を施行したところ、Matsuda indexには内臓脂肪面積、Disposition indexには遊離脂肪酸が独立した最大寄与因子であることが明らかになった。

高齢者でも食事や運動の改善により耐糖能悪化を防ぐアプローチが必要

今回の研究により、65歳以上の高齢者での加齢の糖代謝への影響と、その重要な関連因子として、内臓脂肪蓄積や遊離脂肪酸が、インスリン抵抗性や膵β細胞機能低下と関連していることが明らかになった 「これは、高齢者でも適切な食事や運動により体組成を改善させることが、耐糖能悪化を防ぐ効果的なアプローチになる可能性を示唆しています」と、研究グループでは述べている。 「高齢期での新規糖尿病の発症は増加しており、とくに高齢化率の高い日本では喫緊の課題です。文京区在住高齢者コホート研究である"Bunkyo Health Study"では、今後10年間の観察研究を続け、各個人のインスリン分泌能やインスリン感受性の変化を追跡し、これらの要因を詳細に調査していく予定です。この継続的な研究により、将来の健康戦略や予防プログラムを提供することを目指していきます」としている。 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学順天堂大学大学院医学研究科スポートロジーセンター

Fat Accumulation and Elevated Free Fatty Acid Are Associated With Age-Related Glucose Intolerance: Bunkyo Health Study (Journal of the Endocrine Society 2023年12月20日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。