早期の腎臓病の段階から医療費は増加 健診受診者の5.3%が早期慢性腎臓病 就労世代8万人の健診データを分析

腎臓病を早期に発見し透析導入を防ぐことが喫緊の課題に

慢性腎臓病は世界の成人の5~15%にみられる、頻度の高い慢性疾患だ。慢性腎臓病があると、心筋梗塞や脳卒中などの合併症が引き起こされる。また慢性腎臓病が進行すると、透析治療や移植治療が必要となる。 日本ではとくに、高齢化が進むのにともない、低下した腎臓の機能を補う透析治療を受ける人が増えている。人工透析にかかる医療費は、1人あたり年間に約500万円。日本で透析療法を受けている患者数は、2021年末の時点で約35万人に上る。 透析をはじめる原因となった疾患(原疾患)は、糖尿病性腎症がもっとも多く約40%。日本全体で、透析に年間に1.6兆円を超える医療費が必要となっている。 検査を受け、腎臓病を早期に発見し、適切な予防や治療につなげれば、腎不全になるのを防ぐことができる。腎臓病は、初期の段階では自覚症状が乏しいので、健診を定期的に受け、尿タンパク、クレアチニンやeGFRなどの検査で、腎機能がどのくらいあるのかをチェックする必要がある。 関連情報健診受診者の5.3%に早期慢性腎臓病が 年間の医療費も増加

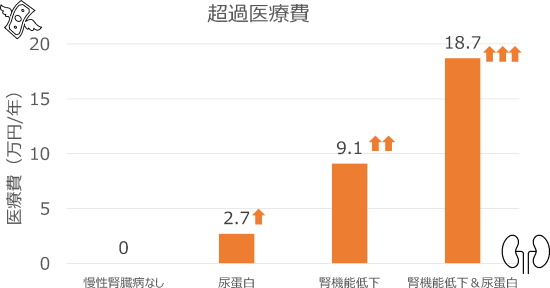

慢性腎臓病は、早期には無症状であることが多く、健診で測定される検査所見によって定義される。推定糸球体濾過量が60mL/min/1.73m²を下回ると腎機能低下があるとされる。腎機能低下、尿タンパク陽性(試験紙法で1+以上)のいずれかがあると、慢性腎臓病が疑われる。 これまで早期の慢性腎臓病では、どのような所見がある場合に、どの程度の医療費の増加があるかはよく分かっていなかった。 そこで広島大学や京都大学の研究グループは、全国規模の大規模健康医療データベースを用いて、就労世代8万人の健診データを分析した。 保険者は被保険者の健診結果データ、医療機関での診療報酬請求情報(レセプト)をデータベース化して、健康支援のために活用している。健診制度は日本に特徴的で、医療機関を受診する前の未診断の健康課題を捉えることができる。 さらに、医療費請求に用いられるレセプトデータを連結して解析することで、早期慢性腎臓病と医療費増加の関連について検討することが可能になった。 その結果、健診受診者の5.3%に早期慢性腎臓病(軽度の腎機能低下や尿タンパクの陽性)があることが明らかになった。 早期慢性腎臓病による1人あたりの年間の医療費の増加(超過医療費)は、その指標となる軽度の腎機能低下や尿タンパクの所見、およびそれらの組み合わせにより、慢性腎臓病がない(いずれの指標もない)場合に比べて、尿タンパクで2.7万円、腎機能低下で9.1万円、腎機能低下と尿タンパクで18.7万円に上った。医療費の増加は、その後5年間にわたり継続してみられた。腎機能低下や尿タンパクの陽性があると医療費は増加

早期慢性腎臓病と医療費増加の関連

健診で多く発見される慢性腎臓病 行動変容介入により医療費増を止めるアクションが必要

研究は、広島大学大学院医系科学研究科疫学・疾病制御学の迫井直深氏、京都大学医学研究科の福間真悟准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「JAMA Network Open」に掲載された。 「日本では、高齢化が進行し、人口が減少するなかで、医療費の増加は社会にとって大きな課題です。健診で多く発見される早期の慢性腎臓病の段階から医療費が増加していることから、合併症や重症化の予防を介して、医療費負担の増加を止めるアクションが求められます」と、研究者は述べている。 「私たちは、大規模な健康医療データを活用して、慢性腎臓病のリスクが高い集団に対して、行動経済学のナッジを活用し、適切な受療行動を促す行動変容介入にも取り組んでいます。将来にわたって健康を支える仕組みを持続可能にするために、大規模健康医療データを活用した研究とその成果の実装が強く求められており、私たちもチャレンジを続けます」としている。 広島大学大学院医系科学研究科 疫学・疾病制御学京都大学大学院医系研究科 人間健康科学系専攻

Early-Stage Chronic Kidney Disease and Related Healthcare Spending: A Health Checkup Cohort Study in Japan (JAMA Network Open 2024年1月12日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。