対象者が自ら変わろうとする力をサポートするために役立つ「行動科学」

「野菜をたっぷり食べよう」「お酒はほどほどに」「味は薄味で」など、健康に望ましい食行動は積極的にとり、健康を妨げる行動は控えることは、《一般的》に大切であることを理解している人は多いはずです。

しかし、いざ「日常的に健康的な行動をとる」となると、なかなかそのハードルは高いのが現実です。その例として、以下のようなパターンを経験したことはないでしょうか?

【パターン①:分かっていても、できない】

(例)仕事が忙しくて、家に帰るのは夜中に…寝る前に食べるのは良くないのは知っているが、ビールとつまみは止められない…。

【パターン②:分かっていても、しない (一般的には大切でも、自分にとっては大切でない)】

(例)しっかり食べた方が調子が良くて仕事もできるから、少し太っているくらいが良い!

人の行動、特に食行動は、とても複雑で、単に「生命を維持するために必要なエネルギー・栄養素をとる」といった目的だけでなく、自分が好きな物を好きなように食べられるといった「心理的」な目的や、家族や友人、同僚と一緒に食事を楽しむといった「社会的」な目的など多様な側面があります。

私たち保健医療従事者が、この複雑な「人の(食)行動」について、対象者に望ましい方向に変わって欲しい…と考える時に役立つのが「行動科学」です。

行動科学は、行動に影響するさまざまな要因や、それらの組み合わせ(理論・モデル)から、なぜ、その人が望ましい行動をとる/とらないのかを理解しようとするもの。その視点をアセスメントに取り入れることで、一人一人の行動の背景を踏まえたアプローチが可能となります。

今回は、その一例として、対象者が、「どの程度、行動変容に取り組もうとしているか」の準備状態、すなわち「準備性(readiness)」という要因を紹介します。

行動変容の「準備性」とは?

行動変容の準備性は、それが高い状態にあれば、新たな行動をとる可能性が高いことを意味し、生活習慣改善の成功率も高くなります。

準備性は、①行動を変えようと決意するまでの段階、②行動を変え始めた段階、③新たな行動を続けていく段階の3つに分かれ、それぞれの段階で、適したアプローチ法は異なります。

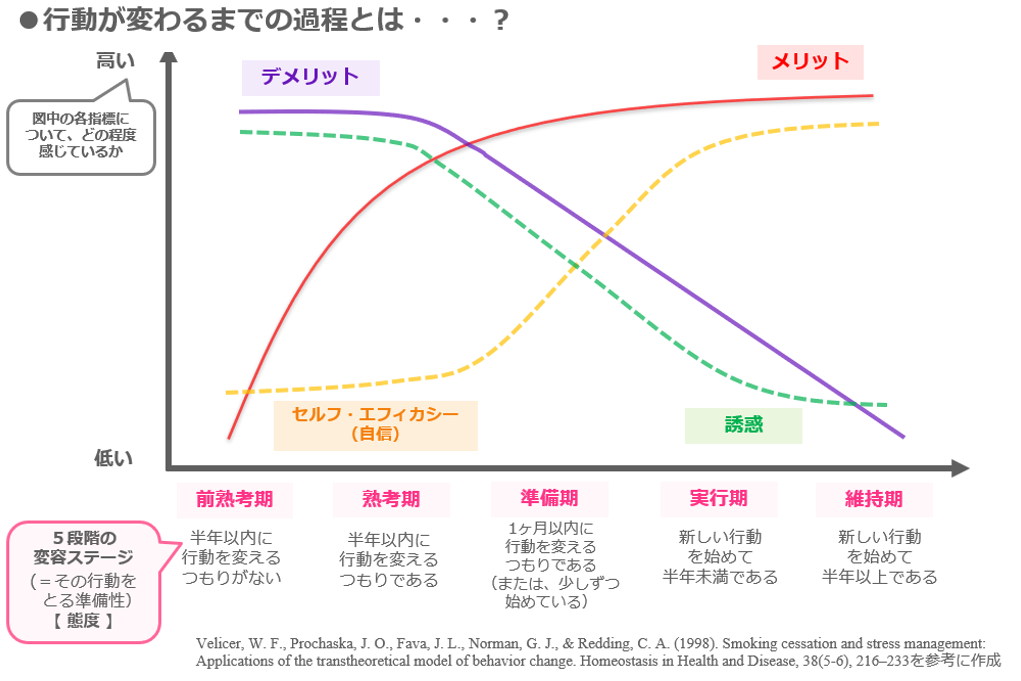

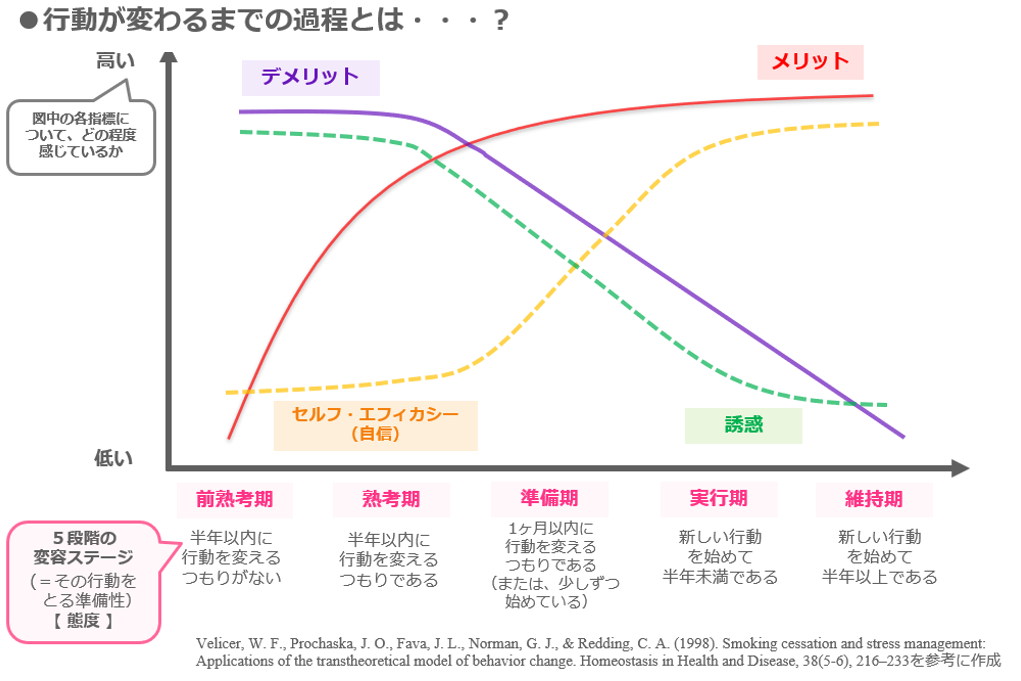

例えば、行動を変えようと決意するまでの初期段階では、新しい行動をとることの「メリット」が低く(≒重要性を感じられない)、今の生活で新たな行動をとれる自信(セルフ・エフィカシー)も低い。このような対象者にどれだけ望ましい行動だけを提示しても、実際の行動変容にはつながりにくいのです。

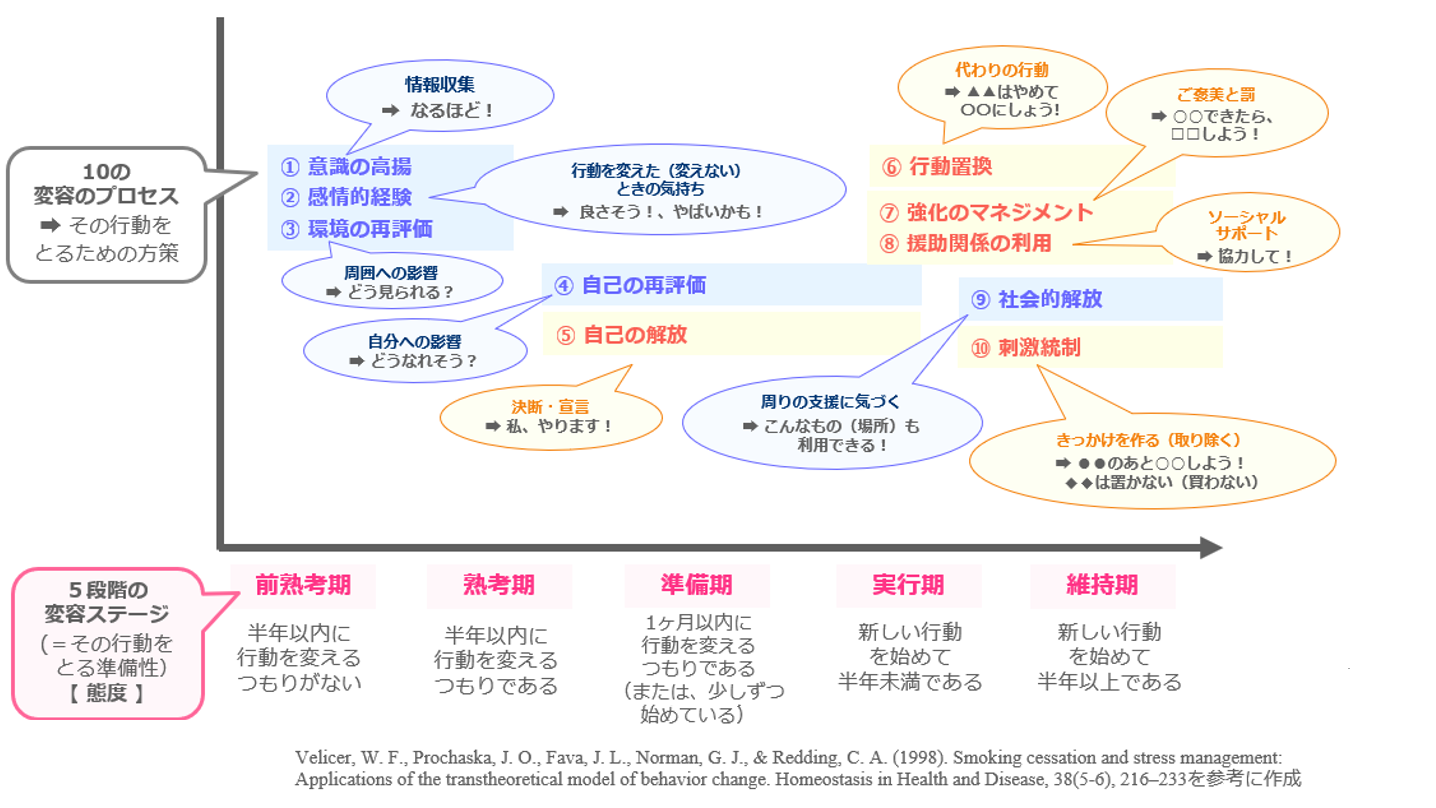

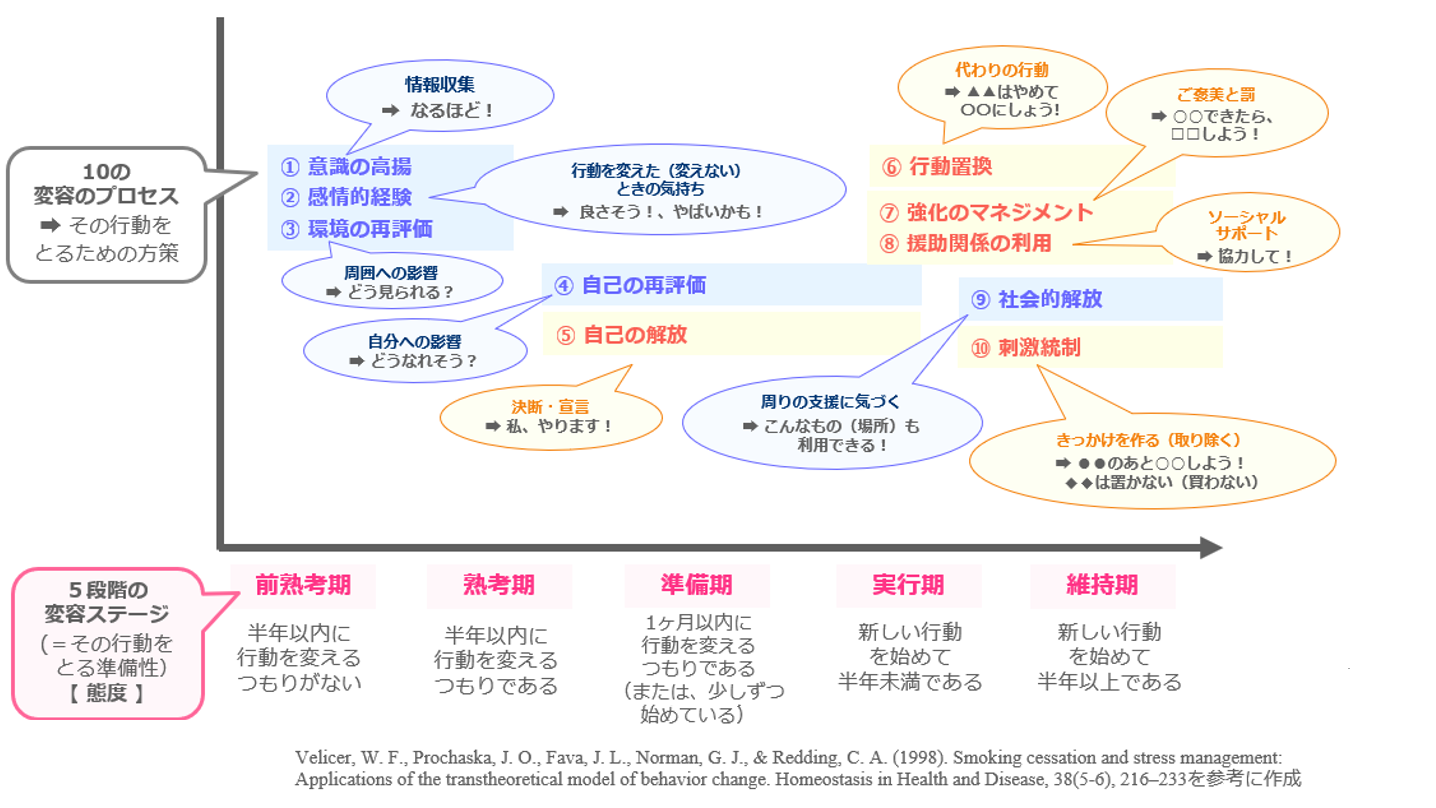

Prochaskaらは、トランスセオレティカルモデル(transtheoretical model:TTM)として、前述3つの行動変容の段階を5つの変容ステージ(前熟考期・熟考期・準備期・実行期・維持期)に分け、各ステージで新たな行動を取り入れるため、どのような変化が起こっているかを10の変容プロセスとして整理しました。

図1『変容ステージによる対象者の態度の変化』

対象者は、自分のステージに合ったプロセスを経ることで、行動変容に対する自信(セルフ・エフィカシー)が上り、メリットがデメリットを上回り、「行動変容の成功」へとつながります。

そして、この変容プロセスは、ステージ前半(前熟考期・熟考期など)で「認知(思考)的なプロセス」が中心であるのに対し、ステージ後半になると「行動的なプロセス」が増えてくることが知られています。

図2『10の変容プロセス』

対象者の準備性(ステージ)に合わせて、これら変容のプロセスを「認知的/行動的技法」として用いることで、個別に応じた効果的なアプローチが期待されます。

TTMの行動変容ステージは、現在の特定健診・保健指導でも対象者のアセスメント指標の1つとして活用されており、ぜひともTTMの変容プロセスを理解した支援につなげたいですね。

個人の行動には、性別や年齢、食物へのアクセス環境など、変えられない要因も関連しますが、行動科学に基づいたアセスメントを取り入れ、アプローチに活かすことで、対象者の「実際の生活」と「理想とする生活」のギャップを埋め、対象者が自ら行動を変えることに向き合うきっかけになることを期待しましょう。

連載2回目では、準備性をはじめ行動科学に基づいた対象者のアセスメントを、どのように保健指導に活用していくか、その一部をIoTで実施することの可能性・意義と合わせて考えていきます。