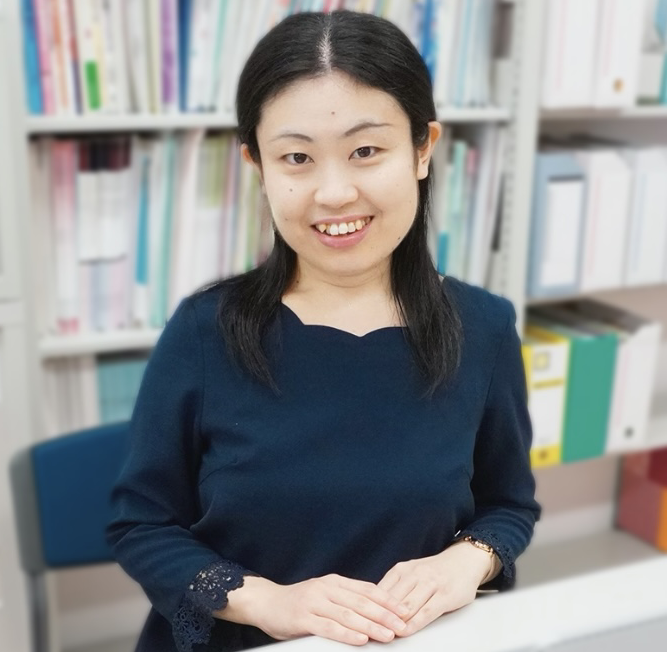

経 歴

徳島大学医学部栄養学科卒業。お茶の水女子大学大学院(修士課程)で、行動科学に基づく栄養教育を修得した後、国立病院機構(中・四国ブロック)の管理栄養士として、香川県の善通寺病院、四国こどもとおとなの医療センターで4年間勤務。その後、クリニックで腎不全・透析患者の栄養管理、栄養食事指導に携わりながら、お茶の水女子大学大学院で博士(学術)を取得。

日々の臨床で、糖尿病や腎臓病などで、自己管理が求められる患者さんと関わる中、必ずしも、医師や看護師、管理栄養士の指示(提案)通りに管理できないのはなぜだろう…?どのような支援があれば良いのだろう…?という葛藤から、臨床における行動科学を用いたアプローチの在り方をテーマとする研究に着手し、現在に至る。 >>新潟県立大学