平成28年2月23日、厚生労働省から「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が公表されました。

背景としては、治療技術の進歩や長寿化により、何等かの病気をもちながら生活している人が増えてきたことがあります。平成22年の調査では仕事を持ちながら、がんで通院している人は32.5万人にのぼりました。しかし、仕事上の理由で通院を中断したり、仕事を辞めざるを得ない人も少なくありません。治療と職業生活の両立をどのようにすればよいのか、事業所も模索中であり、厚生労働省が検討したことをもとに、本ガイドラインが作成されました。

ガイドラインのポイント

ガイドラインのポイントは5つあります。

(1)労働者や管理職に対し、治療と職業生活を両立することの背景や意義を知ってもらうための研修などをおこなうこと

(2)労働者が安心して相談や申し出を行える相談窓口を明確化すること

(3)治療を継続的に行えるように時間単位の休暇制度や時差出勤制度などの多様な労働時間や病気休業などの制度を検討し、導入すること

(4)主治医に業務内容などを伝える様式や、主治医から就業上の措置に関する意見を事業所に伝える様式を整備すること

(5)事業場ごとの衛生委員会などで治療と職業生活の両立に関する調査審議を行うこと

です。

最近増加傾向にあるがん

また、このガイドラインではがんに対する留意事項として、治療の長期化や予期せぬ副作用による影響に応じて対応すること、また、メンタル面に配慮すること、とされています。

今まで疾患の治療と仕事の両立に関し、母性保護やメンタルヘルスについては、かなり整備されてきました。また、心筋梗塞や脳卒中などを予防するため、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙にも関心が向けられ、メタボリックシンドロームは特定健康診断・特定保健指導として対策が立てられています。一方、がんは事業所の取り組みとしてはあまり積極的ではありませんでした。しかし、がんになる人は年間約85万人、がんの死亡者は年間約36万人、がんの医療費は年間3兆3267億円、生涯男性の3人に2人、女性の2人に1人ががんになる時代となり、がん対策が急務となっています。

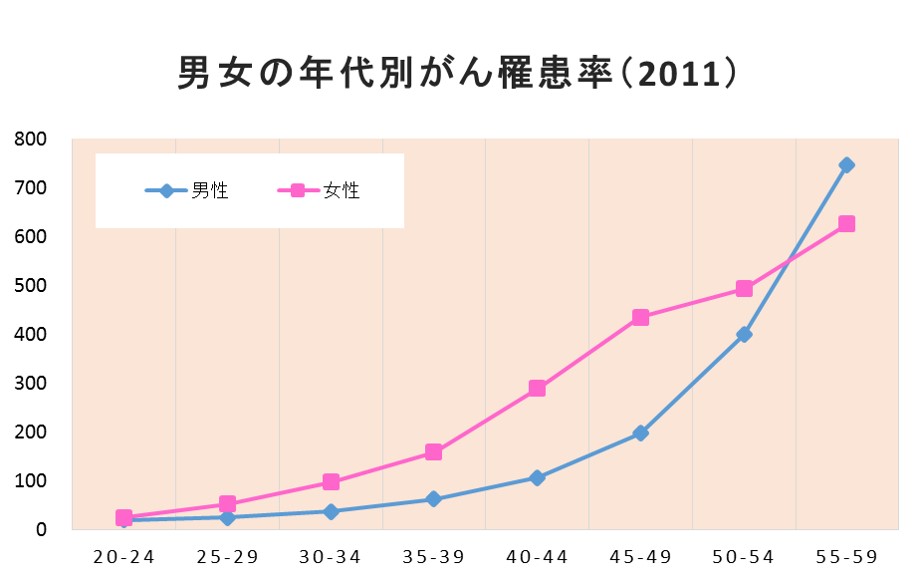

更に女性の場合、20代では男性の1.6倍、30代では男性の約2.3倍もがんになりやすく、子宮頸がんや乳がんが多いことを考えると仕事や家庭生活にも大きな影響を及ぼすことがわかります(図1)。

(図1)

出典:国立がん研究センターがん対策情報センター

地域がん登録全国推計によるがん罹患データ(2011年)

最初のアプローチが大切

病気の治療と仕事の両立を考えるとき、その病気の重症度や進行の速さについて検討することが必要になります。

「糖尿病」と診断されて、すぐに仕事を辞めてしまう人は少ないと思いますが、「がん」と診断され、治療に専念しなくては、あるいは、残された人生を有意義に過ごしたい、と考えてすぐに仕事を辞めてしまう方もいます。後になって、治療に想定以上の費用がかかったり、思ったよりも早く回復して十分仕事ができるようになり、仕事を辞めなければよかった、と後悔する人もいます。

病気が重症であったり、進行が速い場合は、診断や治療が最優先されますが、たとえそうであっても、患者さんが心配している他の要因について聞き取ることは大事です。

また、重大な病気を告げられた時は、頭が真っ白になって何も理解できていない、冷静な判断ができなくなっている場合があります。最初に「仕事のことなど重大な決定をするのは、しばらく考えてからにした方が良いですよ。」と声をかけたり、本人が分かったように見えても何度か同じ説明を繰り返すなど、最初のアプローチには十分気を付けましょう。

医療機関と事業所をつなぐ

ガイドラインの4番目に述べられている医療機関と事業所のやりとりは図2のような流れになります。

最初のステップは本人が自分の仕事について医療機関の医療職に伝える、ということから始まります。

次の号では、このステップについて取り上げます。

(図2)