No.1-2 封じ込められた子ども、その心を聴く(その2)

学校におけるトランスジェンダーの子どもへの具体的対応

周囲の無理解やいじめなどの予防、メンタルケアなどに関しては、LGBTの子ども全体に共通して必要なことです。しかし、トランスジェンダーの子どもに関しては、具体的な対応が必要な場合もあります。

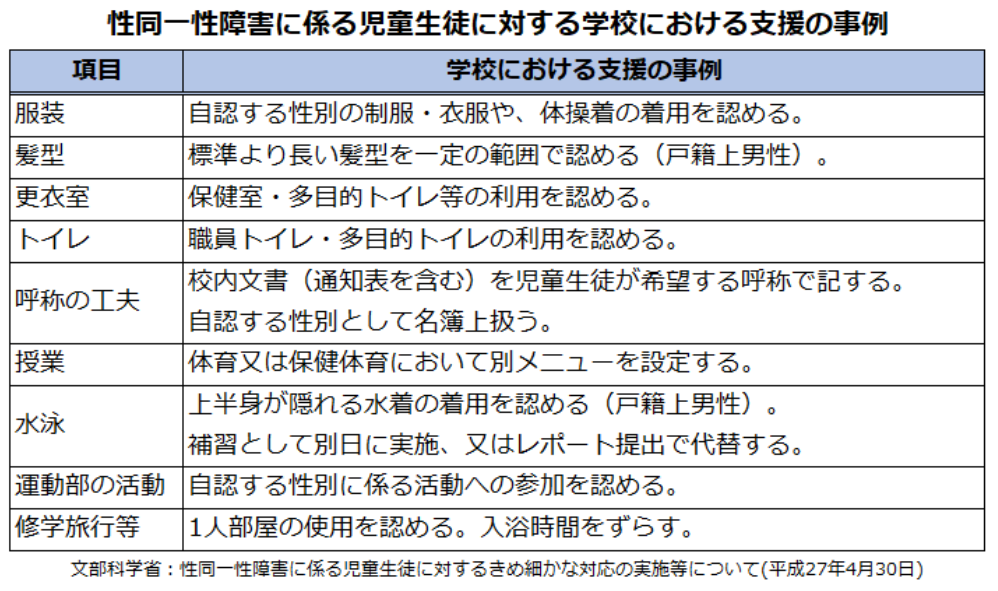

2015年の文部科学省の通知では、制服や体操着などの服装、髪型、更衣室、トイレ、呼称の工夫、水泳や運動部の活動、修学旅行等について具体的な対応例を挙げています(下表)。しかし、これは、あくまでも例です。子どもにより適切な対応は異なり、無理に行うと状況を悪化させる場合もあります。

周囲の無理解やいじめなどの予防、メンタルケアなどに関しては、LGBTの子ども全体に共通して必要なことです。しかし、トランスジェンダーの子どもに関しては、具体的な対応が必要な場合もあります。

2015年の文部科学省の通知では、制服や体操着などの服装、髪型、更衣室、トイレ、呼称の工夫、水泳や運動部の活動、修学旅行等について具体的な対応例を挙げています(下表)。しかし、これは、あくまでも例です。子どもにより適切な対応は異なり、無理に行うと状況を悪化させる場合もあります。

学校と医療との連携

LGBTの子どもにうつや自殺念慮が見られる場合、また、トランスジェンダーの子どもに二次性徴が起き始め、悩みが増強した場合、医療機関等との連携が必要です。 二次性徴抑制療法では、希望する性の特徴は促進させないけれども、希望しない性の特徴の身体に変化していくのを抑制しておく作用を持つGnRHアゴニスト製剤などを使用します。 思春期に二次性徴抑制療法を開始するメリットとしては、トランスガール(心の性は女性、身体の性は男性)では、最終的な容姿を女性に近づけやすいこと、トランスボーイ(心の性は男性、身体の性は女性)では、骨端線が閉鎖し身長の伸びが停止するのを遅らせ身長がのびやすいことなどがあります。 また、身体が変化する焦燥感や不安から解放され、精神的に安定します。不安症やうつ、引きこもりや不登校を予防し、学校生活を継続しやすくなることもメリットです。 学校生活がうまくいき、学歴が確保できれば、就職や収入の面でも大きなメリットです。もし、二次性徴抑制療法中に性同一性障害ではないことが明らかになった場合でも、投与を中止すれば、再び、身体の性の二次性徴が始まります。 このような受け皿が準備されているにもかかわらず、学校の中での支援が始まらなければ、そのメリットも生かせません。医療的な知識を持っている養護教諭など、学校保健に関与する人々に、ぜひ知っておいていただきたいと思います。「封じ込められた子ども、その心を聴く」を出版したわけ

LGBTの子どもが、そして、すべての子どもが「性の多様性」を理解するために

教員への啓発とともに、学校で子ども達に「性の多様性」を知ってもらうためにも、各種の本が出版され始めています。『個「性」ってなんだろう?』もその1冊です。学級図書などに置いてもらいたいとの思いで作りました。 日本では、学校の中で、LGBTの子ども達の不登校や自殺を予防しようという取り組みが始まったばかりですが、今後は、LGBTの子ども達が、将来、仕事をしたり、家庭を持ったり、子どもを育てたりというように、自身のライフプランについても考えてくれるようになればと思っています。 『ライフプランを考えるあなたへ―まんがで読む―「未来への選択肢」拡大版』参考資料