No.2-4 LGBTと自殺、社会的養護、家族形成:里子・里親、特別養子縁組

里親・養親としてのLGBT当事者

特例法の条件を満たして男性から性別変更した30代女性が結婚後、里親(母親)として、児童養護施設から男児を引き取った例が報道されています。この例では、さらに2014年、特別養子縁組を申し立て、大阪家裁に認められています。 他にも、性同一性障害当事者で戸籍の性別変更を行って結婚している例では、里子・里親のみではなく、特別養子縁組を認められている例もあります。 一方、レズビアンやゲイの当事者では、現在のところ同性婚が認められていません。このため里親になることは可能ですが、配偶者の存在が条件とされている特別養子縁組は認められません。 独身者が里親となる場合、自治体によりますが、例えば「児童養育の経験がある」「保育士や児童福祉司等で長年勤務した後、定年退職となったなど、児童の福祉に深い理解があり、時間や経済的に余裕がある」「保健師、看護師、保育士等の資格を有している」「起居を共にし、主たる養育者の補助者として子供の養育に関わることができる、20歳以上の子又は父母等がいる」などの条件に照らし合わせて審査されることになります。 このようにして、レズビアン当事者が、独身女性として単独で里親となった例はありましたが、レズビアンやゲイの同性カップルが里親として認められるかという点が課題でした。

しかし、これに関しても、2017年、大阪市のゲイカップルが里親と認定されたとの報道があり、その他の自治体でも、里親認定の基準が緩和されつつあるようです。

トランスジェンダー、あるいは、性同一性障害当事者であっても、全ての方が戸籍の性別変更が可能なわけではありません。自身の性自認と異なる性別への性的指向を持つ異性愛の場合、戸籍の性別を変更していなければ、そのカップルは、戸籍上は男性同士、女性同士のカップルということになります。

このため、里親制度の課題は、レズビアンやゲイのカップルのみではなく、一部のトランスジェンダーのカップルの課題でもあります。

里親制度を利用する場合、児童相談所を介するケースも、民間の団体を介するケースも、子どもとのマッチングの段階で、今までは、里親の性自認や性的指向が障壁になっていた可能性があったと思われます。

しかし、児童相談所や民間団体のスタッフの理解が進み、「里親制度から、LGBT当事者を排除しない」という意識が広がることで、里親となるLGBT当事者が増加する可能性があります。

このようにして、レズビアン当事者が、独身女性として単独で里親となった例はありましたが、レズビアンやゲイの同性カップルが里親として認められるかという点が課題でした。

しかし、これに関しても、2017年、大阪市のゲイカップルが里親と認定されたとの報道があり、その他の自治体でも、里親認定の基準が緩和されつつあるようです。

トランスジェンダー、あるいは、性同一性障害当事者であっても、全ての方が戸籍の性別変更が可能なわけではありません。自身の性自認と異なる性別への性的指向を持つ異性愛の場合、戸籍の性別を変更していなければ、そのカップルは、戸籍上は男性同士、女性同士のカップルということになります。

このため、里親制度の課題は、レズビアンやゲイのカップルのみではなく、一部のトランスジェンダーのカップルの課題でもあります。

里親制度を利用する場合、児童相談所を介するケースも、民間の団体を介するケースも、子どもとのマッチングの段階で、今までは、里親の性自認や性的指向が障壁になっていた可能性があったと思われます。

しかし、児童相談所や民間団体のスタッフの理解が進み、「里親制度から、LGBT当事者を排除しない」という意識が広がることで、里親となるLGBT当事者が増加する可能性があります。

提供精子による人工授精で父親になるための裁判

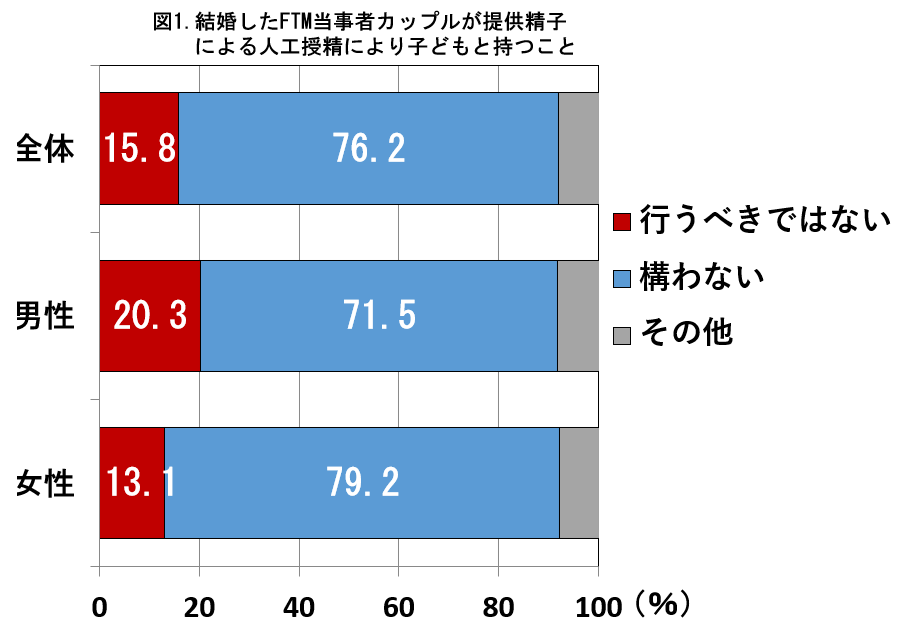

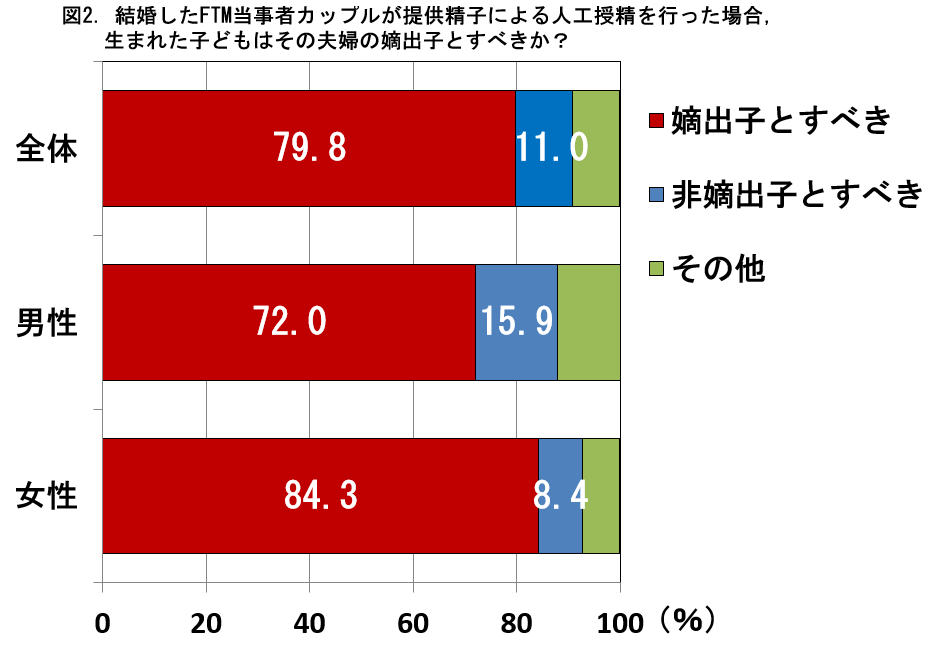

日本産科婦人科学会の現在のガイドラインにおいて認められている「第3者が関与する生殖医療」としては、提供精子による人工授精(AID:Artificial Insemination with Donor’s semen)があります。 性同一性障害のうちでもFTM(Female to Male)当事者(性自認は男性、身体の性は女性:トランスマン)の場合、性別適合手術を受け、戸籍の性別変更をして女性と結婚する例は多く、AIDで子どもを持つ例も見られます。 夫が無精子症である不妊症夫婦がAIDで子どもを持った場合、出生届を提出するときに、通常、子どもと父親とが遺伝的につながりのないことを敢えて告白することはないため、その親子関係に疑義が差しはさまれることはありません。 しかし、FTM当事者の場合、性別変更を行ったことが戸籍からわかってしまうため、AIDで生まれた子どもとは遺伝的なつながりがないことが明らかになります。このため、法務省の判断は「FTM当事者を父親と認めない」というものでした。 本来は、性同一性障害当事者の場合も、そうでない場合も、民法772条の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」との規定に沿って嫡出子として受理されるはずです。 しかし、特例法により戸籍上の男性となり結婚し、AIDにより子どもを持ったFTM当事者が、父子関係を求めて争った裁判では、東京家裁、東京高裁ともに却下され、子どもの戸籍上の父親は空欄のままとなっていました。 これに対し、その当時、私達の実施した1、165名の人々への調査(2011~2012年)では、約76%が「結婚したFTM当事者がAIDで子どもを持つこと」に肯定的であり、約80%が子どもを「嫡出子とすべき」と回答していました。

このように「市民の意識は裁判の結果とは異なっている」という調査結果を示した私達の論文は最高裁の弁護団の提出資料ともなり、2013年、ついに最高裁は父子関係を認め、2014年には、法務省も「このような例は、過去にさかのぼって嫡出子とする」と全国に通達しました。性同一性障害当事者が、裁判により権利を獲得した事例の1つです。

■参考資料

★参考文献

1)中塚幹也:性同一性障害当事者が子どもを持つこと。GID全国交流誌2014。 pp。46-48、 2014。

2)中塚幹也:性的マイノリティのリプロダクティプ・ヘルス/ライツ。精神科治療学31:1073-1076、2016。

3)中塚幹也:性の多様性に対する生殖医療の役割。医学のあゆみ263:349-351、 2017。

4)中塚幹也:性同一性障害当事者と家族形成。母性衛生58:学3-学8、2018。

5)村上優子、田淵和宏、酒本あい、松田美和、清水恵子、鎌田泰彦、新井富士美、平松祐司、中塚幹也:性同一性障害当事者が、生殖医療技術、特別養子縁組で子どもを持つことへの肯定感。GID(性同一性障害)学会雑誌5:31-37、2012。

このように「市民の意識は裁判の結果とは異なっている」という調査結果を示した私達の論文は最高裁の弁護団の提出資料ともなり、2013年、ついに最高裁は父子関係を認め、2014年には、法務省も「このような例は、過去にさかのぼって嫡出子とする」と全国に通達しました。性同一性障害当事者が、裁判により権利を獲得した事例の1つです。

■参考資料

★参考文献

1)中塚幹也:性同一性障害当事者が子どもを持つこと。GID全国交流誌2014。 pp。46-48、 2014。

2)中塚幹也:性的マイノリティのリプロダクティプ・ヘルス/ライツ。精神科治療学31:1073-1076、2016。

3)中塚幹也:性の多様性に対する生殖医療の役割。医学のあゆみ263:349-351、 2017。

4)中塚幹也:性同一性障害当事者と家族形成。母性衛生58:学3-学8、2018。

5)村上優子、田淵和宏、酒本あい、松田美和、清水恵子、鎌田泰彦、新井富士美、平松祐司、中塚幹也:性同一性障害当事者が、生殖医療技術、特別養子縁組で子どもを持つことへの肯定感。GID(性同一性障害)学会雑誌5:31-37、2012。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。