No.1-1 封じ込められた子ども、その心を聴く

LGBTの子どもは見えない存在

性に関する視点は、身体の性、性の自己認識(性自認、心の性)、性的指向(好きになる性)、性別表現(服装や髪形などの表現)、割り当てられた性(戸籍や保険証などの性別)、性役割など、多面的です。

これらの視点の組み合わせで見たときに、いずれか1つでも(2つ以上の場合もあります。)多数派と異なる人々は「性的マイノリティ」と呼ばれます。

性的指向の視点で少数派であるL(レズビアン)、G(ゲイ)、B(バイセクシュアル)に、性自認の視点で少数派であるT(トランスジェンダー)を加えた「LGBT」という言葉も広く使用されています。

LGBT当事者は約8%(13人に1人)とされ、LGBTの子どもは、学校のどのクラスにもいる計算になります。しかし、学校の中で、LGBTの子どもに出会ったことがある教員は少ないのではないでしょうか、なぜなら、LGBTの子どもは、見ようと思わない人には見えない存在だからなのです。

性に関する視点は、身体の性、性の自己認識(性自認、心の性)、性的指向(好きになる性)、性別表現(服装や髪形などの表現)、割り当てられた性(戸籍や保険証などの性別)、性役割など、多面的です。

これらの視点の組み合わせで見たときに、いずれか1つでも(2つ以上の場合もあります。)多数派と異なる人々は「性的マイノリティ」と呼ばれます。

性的指向の視点で少数派であるL(レズビアン)、G(ゲイ)、B(バイセクシュアル)に、性自認の視点で少数派であるT(トランスジェンダー)を加えた「LGBT」という言葉も広く使用されています。

LGBT当事者は約8%(13人に1人)とされ、LGBTの子どもは、学校のどのクラスにもいる計算になります。しかし、学校の中で、LGBTの子どもに出会ったことがある教員は少ないのではないでしょうか、なぜなら、LGBTの子どもは、見ようと思わない人には見えない存在だからなのです。

自身の気持ちを封じ込めるトランスジェンダーの子どもたち

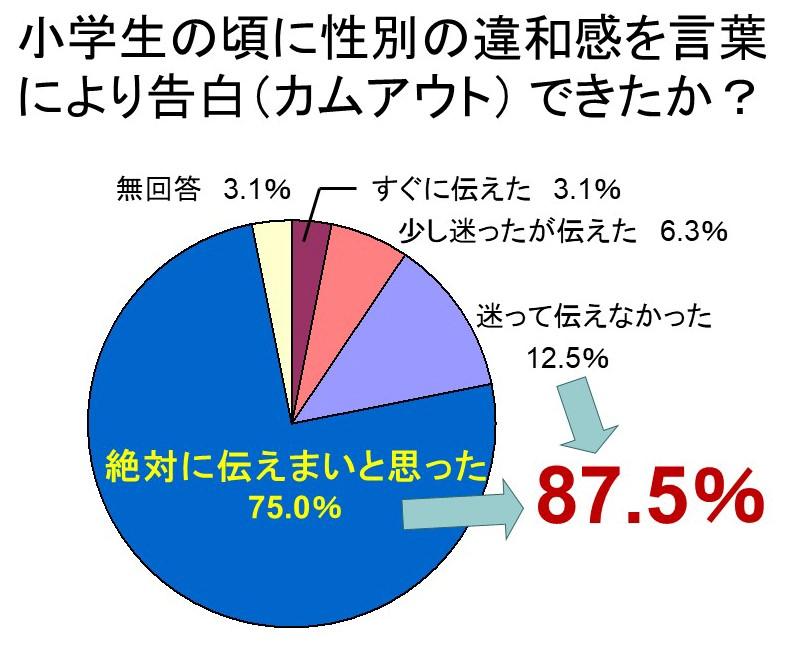

「身体の性」(また、それにより決められた「割り当てられた性」)と「心の性」とが一致していないトランスジェンダー当事者は、性別への違和感(自身の性への嫌悪感や反対の性への願望)を持ちます。 このうち、ホルモン療法や手術療法により身体の性を心の性に近づけたいと思い、医療施設を受診した人々への診断名として「性同一性障害」があります。 性別違和感は物心がついた頃から始まることも多く、特に思春期には、二次性徴により身体の特徴が急速に本人の望まない方向に変化するため、違和感が増強します。また、恋愛や交際も始まります。 性別違和感を持つ子どもは、学校でも「絶対に知られたくない」と思っている場合が多く、教員もその子どもの悩みに気づかないまま過ごしていることもよくあります。 特に、身体の性は男性、心の性は女性の子ども(トランスガール)は、いじめの対象となりやすいこともあり、多くが「気持ちを封じ込める」体験をしています。 ジェンダークリニックを受診した、心の性は女性、身体の性は男性であるMTF(Male to Female)当事者(トランスウーマン)に、小学生の頃に自分の性別違和感を言葉で伝えられたかを調査したところ、「絶対に伝えまいと思った」との回答が75.0%、「迷ったが伝えられなかった」との回答が12.5%でした(下図参照)。 すなわち、約9割の子どもが言葉では伝えることができていなかったことになります。

LGBT当事者のつらい経験

LGBT当事者は子どもの頃から、性に関する悩みを持ったり、周囲からいじめを受けたりするため、自身を好きになれず、自己肯定感も低下しやすいことが知られています。日本のゲイ・バイセクシャル男性における自殺未遂のリスクはヘテロセクシュアル(異性愛)男性の約6倍とされます。 ジェンダークリニックを受診した性同一性障害当事者が、それまでに経験していたことを見てみると、不登校は29.4%(341人/1158人)、自殺念慮(「死にたい」と思うこと)は58.6%(676人/1154人)、自傷行為や自殺未遂は28.4%(327人/1153人)と高率でした。 精神科を受診するくらいの不安症やうつなどの合併症も16.5%(189人/1148人)に見られました。特に、MTF当事者(トランスウーマン)では、約4人に1人と高率でした。これらの精神状態は、周囲の人間関係や学校や社会との摩擦が原因となって生じたものと考えられます。言い出しやすい環境づくり

学校において、LGBTの子どもを探し出そうとしても、うまくいかないばかりか、弊害の方が大きくなります。自身の気持ちを封じ込めているLGBTの子どもが、性別に関する悩みを自身から話してくれるためには、環境づくりが重要になります。

LGBT関連の書籍やレインボーフラッグ(性の多様性やLGBTの尊厳等を表す)などを置いたり、性教育等の授業や講演、日常会話の中で肯定的な話題を取り上げたりすることは有用です。

もし、打ち明けてくれたら、アウティング(本人が隠しておきたい人に伝えてしまうこと)に留意し、本人と相談しながら支援者を増やし、チームでの支援を行います。

学校において、LGBTの子どもを探し出そうとしても、うまくいかないばかりか、弊害の方が大きくなります。自身の気持ちを封じ込めているLGBTの子どもが、性別に関する悩みを自身から話してくれるためには、環境づくりが重要になります。

LGBT関連の書籍やレインボーフラッグ(性の多様性やLGBTの尊厳等を表す)などを置いたり、性教育等の授業や講演、日常会話の中で肯定的な話題を取り上げたりすることは有用です。

もし、打ち明けてくれたら、アウティング(本人が隠しておきたい人に伝えてしまうこと)に留意し、本人と相談しながら支援者を増やし、チームでの支援を行います。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。