「食事バランスガイド」により脳卒中リスクが低下 日本人8万人を調査

食事の栄養バランスを考えながら、野菜や魚、大豆などの主菜を十分に食べている人ほどリスクを下げられるという。

「JPHC研究」は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。今回の研究は、国立国際医療研究センター、東京女子医科大学、埼玉医科大学、国立がん研究センターなどの研究チームがまとめたもの。

研究チームは40?69歳の男女約7万9,600人を対象に、1990年または1993年から平均で約15年間追跡して調査した。1日に何をどれだけ食べればいいかを示す「食事バランスガイド」をもとに、ご飯などの「主食」や野菜などの「副菜」といった項目ごとに、どれだけガイドにそった食事を摂取しているかを点数化した。

「主食(ごはん、パン、麺)」「副菜(野菜、キノコ、芋など)」「主菜(肉、魚、大豆など)」「牛乳・乳製品」「果物」など147の食品を7項目に分け、摂取量に応じて点数を付け、最高を各10点として、70点を満点として解析した。

その結果、平均点は47.4点だった。点数ごとに4つのグループに分類したところ、もっとも点数の低いグループに比べ、もっとも点数の高い食事バランスの良いグループは、脳梗塞や脳出血など脳血管の病気で亡くなるリスクが23%減少し、がんなども含めた死亡全体の割合も15%減少した。

また、食事バランスの点数が10点上昇するごとに、総死亡は7%、循環器疾患は7%、脳血管疾患は11%、それぞれリスクが低下した。

「食事バランスガイド」を遵守し、副菜(野菜、きのこ、いも、海藻料理)および果物をよく食べている人は、特に循環器疾患のリスクが低下する傾向がみられた。過去に行われた日本人を対象とした研究でも、野菜・果物をよく食べる人ほど循環器疾患のリスクが低下することが確かめられている。

「エネルギー、穀類、野菜、果物、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品、間食、アルコールの摂取を調整しバランスの良い食事をとることで、死亡リスクが低下し、日本人の長寿につながります。"食事バランスガイド"を参考にして、不足しがちな野菜や果物を積極的にとり、バランスの良い食生活を心がけてほしい」と、国立国際医療研究センターの黒谷佳代氏は述べている

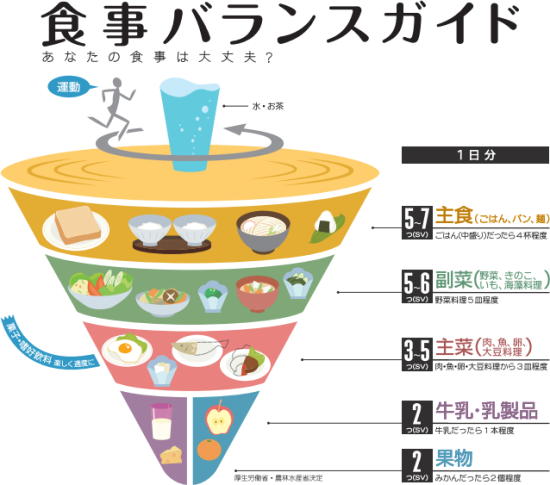

「何を」「どれだけ」食べたらよいかをコマのイラストで示した「食事バランスガイド」は、2005年に厚生労働省と農林水産省が合同で策定した。食事のバランスが悪くなると倒れてしまうこと、コマは回転(運動)することでバランスが確保できることから、食事と運動の両方が大切であるというメッセージが込められている。

「食事バランスガイド」では毎日の食事を「主食」「副菜」「主菜」「牛乳」「乳製品」「果物」の5つの料理グループに区分し、区分ごとに「つ(SV)」という単位を用いて1日の目安を示している。これは「1つ」「2つ」と数えやすい「つ」と、1回あたりに提供される食事の標準的な量である「サービング(SV)」という単位が組み合わされたもの。

まずは大雑把にとらえて各料理区分の「つ(SV)」を覚えてもらい、1日の食事のバランスを振り返るためのツールとして日常生活に取り入れ活用してもらうことを狙っている。

主食はごはん・パン・麺などで、副菜は野菜・いも・海藻・きのこを主材料とする料理、主菜は魚・肉・卵・大豆・大豆製品を主材料とする料理をさす。

成人(高齢者を除いた身体活動レベルがふつう以上の成人女性や身体活動レベルが低い成人男性)の場合、コマのイラストにあるように主食は5?7つ(SV)、副菜は5?6つ(SV)、主菜は3?5つ(SV)、牛乳・乳製品2つ(SV)、果物2つ(SV)が1日の目安になる(エネルギー摂取量は2200±200kcalに相当する)。

各料理区分の「つ(SV)」の量的な基準は、主材料の栄養素量や重量にもとづいている。主食であればごはん小盛(100g)、食パン1枚は「1つ(SV)」、ごはん中盛(150g)は「1.5こ(SV)」、麺類は「2つ(SV)」のように、誰にでもわかりやすい量になるように決められている。

野菜・いも・海藻・きのこを主材料とする副菜であれば、小鉢1個分が「1つ(SV)」となる。肉・魚・卵・大豆製品の料理である主菜は、卵であれば1個分使った料理が1つ(SV)、魚料理は標準的な1人前が2つ(SV)、肉料理は1人前が3つ(SV)となる。

なお食事の「どれだけ」の目安は人によって異なるので、対象の特性(性別・年齢)や身体活動レベルによって3段階に分けられている。各料理区分の詳細な説明などは、厚生労働省の「食事バランスガイド」のホームページで確認できる。

「食事バランスガイド」について(厚生労働省)

多目的コホート研究(JPHC Study)(国立がん研究センター がん予防・検診研究センター 予防研究グループ)

Quality of diet and mortality among Japanese men and women: Japan Public Health Center based prospective study(BMJ 2016年3月22日)