統括保健師のいる職場で仕事にやりがい、継続就労にも―保健師の活動基盤に関する基礎調査

現在、就労している全ての保健師個人を対象にwebで行う国内唯一の調査で、今年度で4回目。今回は保健師の人材確保や定着、統括保健師の果たしている役割などについても初めて調査が行われた。

その結果、統括保健師のいる職場で働いている人の方がやりがいを感じたり、満足感を持ったりしている傾向があり、同じ職場での継続就労につながっている可能性が明らかになった。

今回の調査に回答した保健師は18,775人で平均年齢は42.5歳(女性97%、男性3%)。保健師国家試験受験資格を取得したのは「四年制大学」が41.7%、「専門学校」が48.8%で、初めて「専門学校」が5割を下回った。また保健師としての通算経験年数は平均で16.7年目、現在の組織に就職してからの保健師経験年数は平均で12.6年目だった。

![]() 雇用形態は「正規職員」が87.5%と高い割合を占めた。行政領域における保健活動の体制は、「地区担当制と業務分担制」を併用している職場で働いている人が50.6%で最も多く、次いで「業務分担制」が39.7%、「地区担当制」が9.6%だった。

雇用形態は「正規職員」が87.5%と高い割合を占めた。行政領域における保健活動の体制は、「地区担当制と業務分担制」を併用している職場で働いている人が50.6%で最も多く、次いで「業務分担制」が39.7%、「地区担当制」が9.6%だった。

同様に産業領域における保健師の体制も、「地区(職場)担当制と業務分担制の併用」をしている職場で働いている人が37.6%で最も多く、次いで「業務分担制」が34.3%、「地区(職場)担当制」が28.1%だった。

業務内容については、行政領域の保健師の多くが従事している業務は「母子保健」が46.5%と最も多く、次いで「生活習慣病予防(がん対策含む)」が35.9%、「高齢者保健・介護予防」が24.1%、「精神保健(自殺対策含む)」が20.7%。

一方、産業領域の保健師については「各種健康診断と事後措置支援」が68.3%で最も多く、次いで「特定健診・特定保健指導等の保健指導」が43.6%、「メンタルヘルス対策」が40.5%だった。

今回の調査では行政領域で働く保健師に対して、所属組織に統括保健師がいるかどうかについても尋ねた。このうち「自分が統括保健師である」と回答したのは5.3%、「いるが、自分は統括保健師ではない」と回答した人が58.1%で、合計63.4%の組織に統括保健師が配置されていることが分かった。このうちの66.3%は「統括保健師は1人のみ」と回答していた。

「統括保健師が配置されている」と回答した施設で働く人のうち、統括保健師の役割が「事務分掌に記載されている」と回答したのは42%。

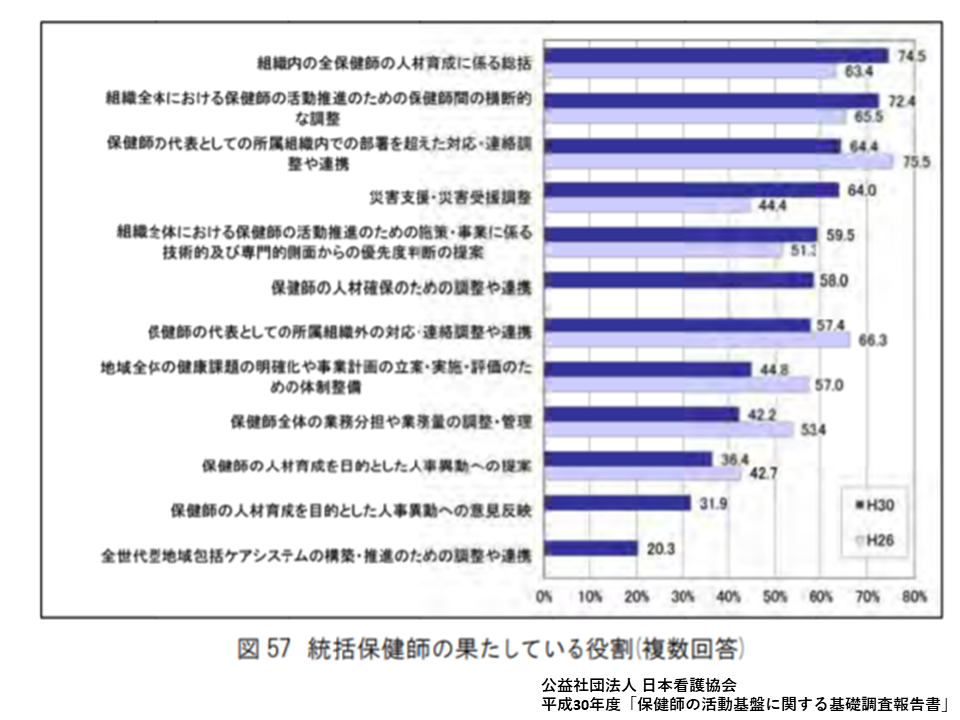

統括保健師が果たしている役割について尋ねた質問では、「組織内の全保健師の人材育成に係る統括」が74.5%と最多だった。

次いで多かったのは「組織全体における保健師の活動推進のための保健師間の横断的な調整」で72.4%、さらに「保健師の代表としての所属組織内での部署を超えた対応・連絡調整や連携」が64.4%と続いた。

一方、低い割合だった役割は「人材育成を目的とした人事異動への提案」(36.4%)や「人材育成を目的とした人事異動への意見反映」(31.9%)、「全世代型の地域包括ケアシステムの構築・推進のための調整や連携」(20.3%)。

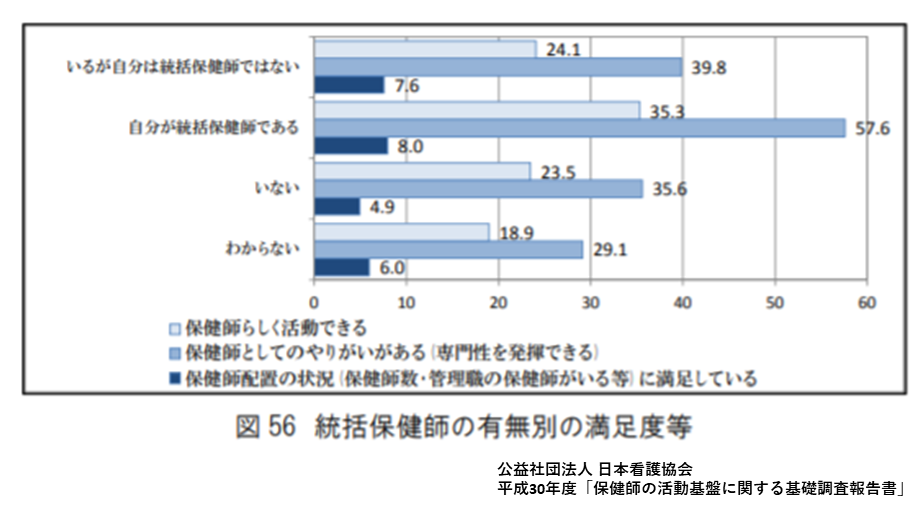

また回答者に現在の職場での就業継続理由を尋ねた質問では、統括保健師の「いない職場」より「いる職場」で働いている場合の方が「保健師配置の状況に満足している」と回答した人の割合がやや高かった。

同様に「保健師らしく活動できる」や「保健師としてのやりがいがある」と回答した人も、統括保健師のいる職場の方がやや高い割合を示した。

これらのことから、統括保健師がいることで保健師の配置に満足し、保健師らしく活動できたり、やりがいを持てたりしており、そのことが継続就労につながっている可能性が示唆された。

同協会では今回得られた結果をもとに、保健師の活動基盤の強化や体制づくりに活用していく考え。

「産業保健」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年08月20日

- 育休を「取りたい」若者は7割超 仕事と育児との両立で不安も 共に育てる社会の実現を目指す(厚生労働省)

- 2025年08月13日

-

小規模事業場と地域を支える保健師の役割―地域と職域のはざまをつなぐ支援活動の最前線―

【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈後編〉 - 2025年08月07日

- 世代別・性別ごとの「総患者数」を比較-「令和5年(2023)の患者調査」の結果より(日本生活習慣病予防協会)

- 2025年08月06日

-

産業保健師の実態と課題が明らかに―メンタルヘルス対応の最前線で奮闘も、非正規・単独配置など構造的課題も―

【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈前編〉 - 2025年08月05日

-

【インタビュー】2週間のデトックスで生産性が変わる?

大塚製薬の『アルコールチャレンジ』に学ぶ健康経営 - 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由