ニュース

通勤手段で肥満・メタボに対策 徒歩・自転車・公共交通が有利 日本の労働者3万人を5年間調査

2019年12月10日

国立国際医療研究センター(NCGM)は、企業10数社の従業員約10万人を対象に実施している職域多施設研究「J-ECOHスタディ」に参加した、日本の労働者2万9,758人を5年間追跡したデータから、徒歩や自転車での通勤、あるいは電車・バスといった公共交通機関を利用した通勤は、体重増加を抑制するのに有利であることが明らかになった。

通勤手段を見直せば運動不足を解消できるかもしれない

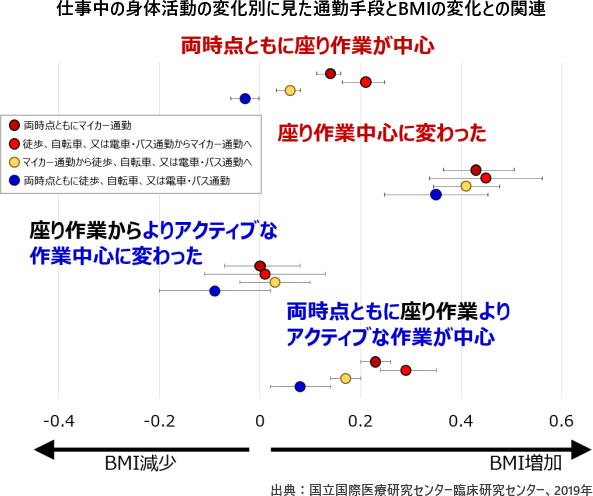

肥満や2型糖尿病などを引き起こす大きな原因は、身体活動の低下と体重の増加だ。その解決策のひとつとして、日々の通勤手段が注目されている。マイカー通勤を減らし、アクティブな手段(徒歩や自転車)による通勤、あるいは公共交通機関(電車・バス)による通勤を増やせば、身体活動の不足や肥満を解消でき、環境問題の解決にもつながるとが期待されている。

しかし、通勤手段と肥満についての研究は欧米で行われたものが多く、日本やアジアでの縦断研究はほとんどない。そこで、NCGM疫学・予防研究部は、職域多施設研究「J-ECOHスタディ」の一部集団で、縦断的データを用いて、徒歩や自転車での通勤や、公共交通機関を利用した通勤と肥満度の変化との関連を分析した。

「J-ECOHスタディ」は、職域における多施設共同研究で、関東・東海に本社がある12企業(約10万人)が参加している大規模なコホート研究。2012年度に研究を開始し、定期健康診断や循環器疾病・死亡・長期病休に関する登録を行っている。脳卒中や心筋梗塞の症例対照研究や食生活や運動に関するサブスタディも進めている。働く世代における生活習慣病や作業関連疾患を予防し、職域健康診断の有効性や効率を高めることを主な目的としている。

徒歩や自転車、公共交通機関で通勤している人は肥満度が上昇しにくい

今回の研究の対象となったのは、J-ECOHスタディ参加施設のうち、通勤手段の情報が得られたサブコホートで、2006~2010年度まで職域定期健康診断を受診した30~64歳の男女2万9,758人。

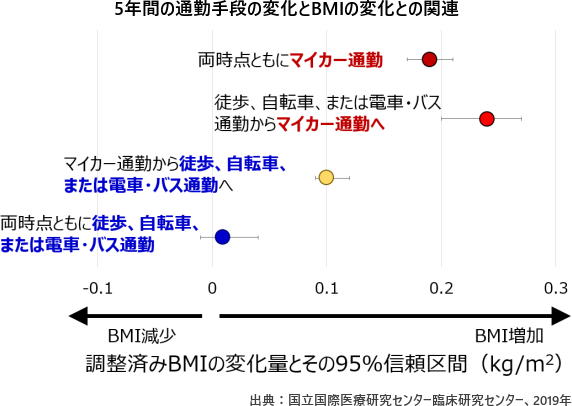

主な通勤手段を4つの選択肢(徒歩、自転車、電車・バス、自動車・バイク)から尋ね、ベースラインと5年後の通勤手段の組み合わせから以下の4群に分類した。(1) 両時点とも自動車・バイク通勤(マイカー通勤)の群

(2) 徒歩、自転車、または電車・バス通勤から自動車・バイク通勤に替わった群

(3) 自動車・バイク通勤から徒歩、自転車、または電車・バス通勤に替わった群

(4)両時点とも徒歩、自転車、または電車・バス通勤の群 5年後のBMI(体格指数)からベースライン時のBMIを引いた変化量から肥満度の変化を調べたところ、徒歩や自転車といったアクティブな手段、または公共交通機関を利用した通勤をしている人では、肥満度はあまり増加していなかった(0.01kg/m²)。こうした通勤方法に変えた人でも肥満度はそれほど増加していなかった(0.10kg/m²)。 これに対し、マイカーで通勤している人(0.19kg/m²)、あるいはマイカー通勤に替えた人(0.24kg/m²)では、それぞれ増加の傾向がみられた。

ふだん運動する人もしない人も、マイカー通勤は良くない

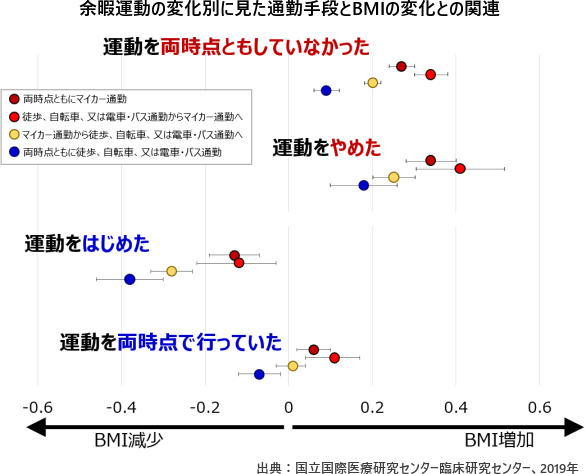

また、週末などの余暇時間に運動をしている人は、BMIの増加が抑えられている傾向がみられたが、こうした運動習慣の有無にかかわらず、アクティブな手段または公共交通機関による通勤をしている人ではBMIの増加は抑えられ、マイカー通勤であればBMIはより増える傾向がみられた。

クルマを使わない「エコ通勤」は肥満や糖尿病の対策になる

Association of changes in commute mode with body mass index and visceral adiposity: a longitudinal study(International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2019年11月6日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】