新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の新規の感染者数が都市部を中心に増加し、感染源が不明な感染者数も増加している。

感染拡大を防止するために、専門家はすべての人が「ただちに取り組まなければならないこと」をまとめ公開している。

症状が悪くなる時のスピードが早い

首都圏の医療機関で、新型コロナウイルス感染症の重症患者が急激に増えている。とくに3月に入って海外から帰国・入国した人たちの感染例が急増している。今後もしばらくは、帰国者・入国者が続々と増える見込みで、これまでにない感染拡大が、日本国内で起こる可能性がある。

感染者のおよそ8割は軽症で、風邪程度の症状で済みます。しかし、残りの2割は重症化するおそれがある。入院が必要になり、全体の5%の方は集中治療室に入らないと助からないほど症状が進展します。

東京都が3月25日に開催した新型コロナウイルス感染症に関する記者会見で、国立国際医療研究センター国際感染症センター長の大曲貴夫氏はこう説明した。

症状が悪くなる時のスピードは早く、数時間で呼吸の状態が悪くなり、酸素吸入が必要になってくる人がいる。さらに一気に呼吸状態が悪くなり、人工呼吸器につないで生命維持をしなくてはならなくなる。高齢者や基礎疾患のある人はとくに注意が必要だ。

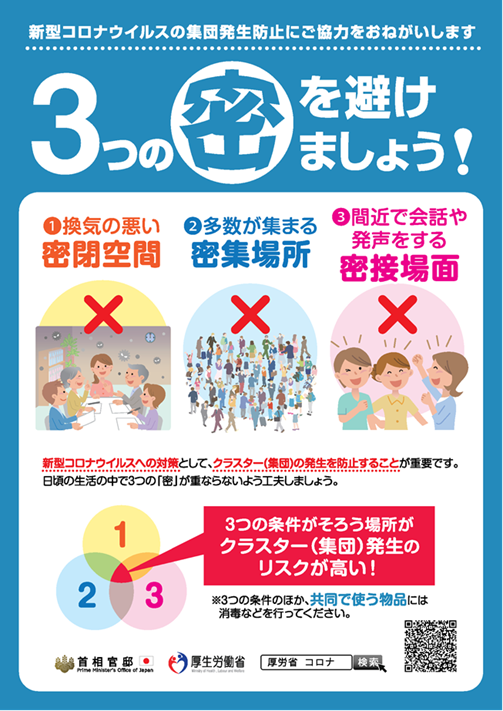

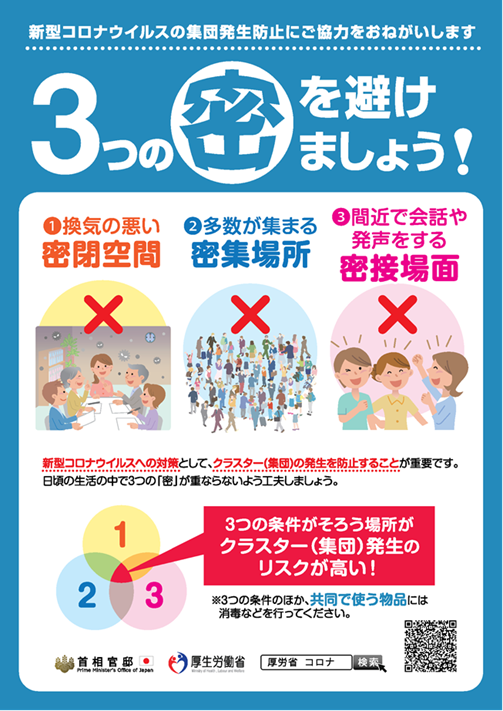

危険な3条件[密閉空間+密集場所+密接場面]

海外から多くの人々が帰国すると、海外帰国者を起点とするクラスター(感染集団)が形成されるおそれがある。大規模なメガクラスターが発生すると、感染者の爆発的増加(オーバーシュート)が起こる可能性がある。

そうしないために、強力な社会的隔離策が必要だ。東京都は3月23日に都民に対し、▼換気の悪い密閉空間、▼多くの人の密集、▼近距離での会話――の3条件が重なる場所を避け、大規模イベント自粛と行動自粛を実施するよう求めた。

発見が困難な若年層のクラスターが発生するおそれもある。東京都は「若者から高齢者や基礎疾患のある人へ感染が広がり、重症者が増加する事態は避けなければならない」と強調している。

厚生労働省が公開しているポスター

今、私たちにできる5つのこと

日本各地の最前線で新型コロナウイルス感染症対策に携わっている医師や専門家が集まり、「新型コロナウイルス感染症に関する専門家有志の会」を立ち上げた。

日本の医療従事者は、新型コロナウイルス感染症に果敢に挑み、多くの人々を救っている。しかし今、首都圏では感染者が毎日増え続けており、人工呼吸器などが症状の重い患者で埋まってしまう可能性が高まっている。

そうなると、日本の医療水準であれば本来は救えたはずの命が救えなくなる上に、医療従事者も身体的にも精神的に、極度に疲弊することになる。

同会は「私たちが行動を自粛してきたつもりでも、その効果が十分ではなかったことを意味しています」と指摘。

さらに「今、私たちにできること」として次のことを求めている。

| 1. | 毎日の生活の中で、3つの条件が重なる場(密閉空間+密集場所+密接場面)に近づくことを徹底的に避ける。 |

| 2. | 一度に多数の感染者を生むかもしれない行動(屋内で50名以上が集まるイベントへの参加、家族以外の多人数での会食など)を徹底的に避ける。 |

| 3. | 風邪症状(咳や咽頭痛など)がある場合には、外出を控え、まずは自宅で療養する。 |

| 4. | 海外から帰国・入国した方は、その日から2週間は人との接触をできるだけ避け、健康観察を怠らないこと。体調に異変があったら、近隣の帰国者・接触者相談センターに相談する。 |

| 5. | 大規模イベントに参加した人は、その後2週間は人との接触をできるだけ避け、健康観察を怠らないこと。体調に異変があったら、近隣の帰国者・接触者相談センターに相談する。 |

保健医療の関係者から声を届ける必要がある

感染を防ぐために、50人以上の大規模イベントへの参加をやめ、2次感染が何度か発生した3条件の重なる場所(たとえばスポーツジム、ライブハウス、展示商談会、接待飲食など)、懇親会などの接触を控えることをできないといけません。

この感染症は行動変容をともなう努力をもってすれば「制御できる」のです。イベント自粛とハイリスク空間を避ける声を、保健医療の関係者の皆さんから届けていただけるよう、助けてください。

政府の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」でクラスター対策の分析などを担当している北海道大学大学院医学研究院の西浦博教授は、そう強調している。

新型コロナウイルス感染症ハンドブック

国立長寿医療研究センター病院は「高齢者のための新型コロナウイルス感染症ハンドブック」の公開を開始した。

以下の場合には、最寄りの保健所などにある「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談するよう求めている。同センターから受診を勧められた医療機関を受診するようにし、複数の医療機関を受診することは控える。

1. 風邪の症状や37.5℃以上の熱が4日以上続く

2. 強いだるさや息苦しさがある重症化しやすい高齢者や基礎疾患がある方は、こうした状態が2日程度続いたら相談する

症状がこの基準に満たない場合には、かかりつけ医や近隣の医療機関に相談するのが適切だ。その場合には、直接受診せずに、まずは電話などで相談する。

なお、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザなどの心配があるときにも、通常と同様に、かかりつけ医などに相談する。

医療機関を受診する際には、マスクを着用するほか、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる)や手洗いを徹底することが重要だ。

東京都「新型コロナウイルス感染症対策サイト」

新型コロナウイルスと闘う日本の医療従事者と医療を守ろう(新型コロナウイルス感染症に関する専門家有志の会)

「高齢者のための新型コロナウイルス感染症ハンドブック」公開のおしらせ(国立長寿医療研究センター病院)

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)