国立国際医療研究センター(國土典宏 理事長)は、全国の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と診断された患者の情報を収集するレジストリ研究の中間結果を公表した。

日本のCOVID-19による入院患者の死亡率は7.5%と、欧米や中国に比べ大幅に低く、7割は転帰が良好であることが明らかになった。

全国のCOVID-19患者の情報を収集 レジストリ研究

国立国際医療研究センターは、全国の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と診断された患者の情報を収集するレジストリ研究を実施しており、専用ウェブサイトも公開している。

COVID-19には確立された治療法はまだないが、重症例を中心に抗ウイルス薬などの薬剤が投与されはじめている。しかし、どんな人が重症化しやすいか、妊婦や小児の患者などでどんな経過をたどるのかなど不明の点が多い。

このレジストリ研究は、全国のCOVID-19患者の情報を収集し、患者の臨床経過やさまざまな治療効果について分析を行い、治療法の開発や新薬などの迅速な開発の基礎データとすることを目的に実施されている。

同センターは8月7日に、メディア向けに「COVID-19レジストリ研究の中間報告」を公表した。2020年1月から収集された、日本でのCOVID-19の第1波の流行時期の、約2,600例のCOVID-19患者のデータから、入院日数、症状の傾向、予後、重症化傾向などの中間解析の結果を示した。

日本のCOVID-19入院患者2,638例を解析

レジストリ研究の対象となったのは「COVID-19と診断され医療機関で入院管理された症例」。レジストリの登録施設は、全国の748施設、登録症例数は4,797例に上る(8月3日現在時点)。

今回の中間解析では、全国の227施設から登録された2,638例が対象となった。

今回の解析の対象となったのは入院症例であり、重症度が高い集団ということになる。ホテル滞在や自宅待機などの軽症で入院を要しないと判断された症例は対象外とされた。

なお、今回の研究で検査陽性者とされたのは3万8,947例で、うち入院治療が必要となった患者は1万963例だった。

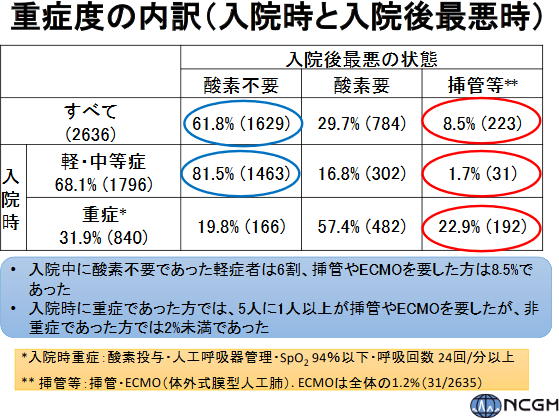

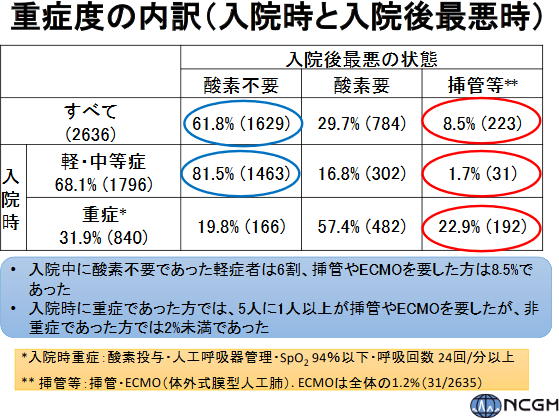

挿管やECMOが必要になった重症者は8.5%

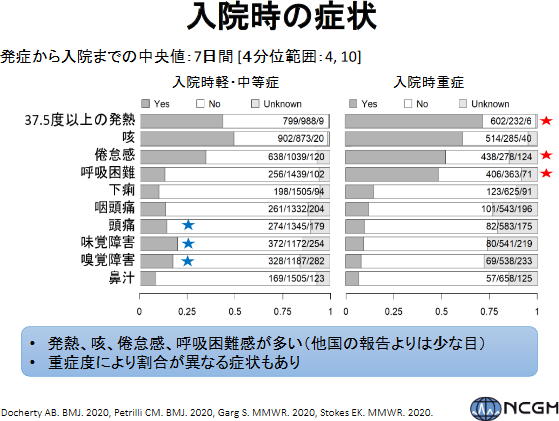

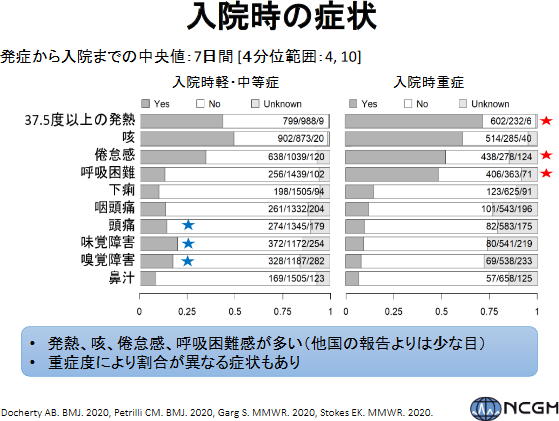

COVID-19では発症からしばらくは発熱、咳など風邪やインフルエンザ様の症状が続き、7~10日くらいに呼吸困難などがあらわれる。入院までの日数は7日(中央値)、入院日数は15日(中央値)であることが示された。

重症度の内訳として、入院中に酸素が不要だった軽症者は61.8%で、挿管や体外式膜型人工肺(ECMO)が必要だった重症者は8.5%だった。

入院時に、酸素投与が必要で人工呼器管理となり、入院時に重症であった症例(SpO

2が94%以下、呼吸回数24/分以上)は、5人に1人以上が挿管やECMOを必要としたが、非重症者では2%未満だった。

出典:国立国際医療研究センター、2020年

患者背景では、陽性例や疑い例と2週間以内に濃厚接触があった症例が58.3%。

入院後の重症度別に患者背景をみたところ、男性で喫煙者では重症化しやすかったほか、高齢患者ほど酸素療法や挿管などの処置が必要になり、とくに60歳以降では重症化しやすい傾向がみられた。

一方で、20~30代の若い世代では軽症例が多く、高齢になるほど中等症や重症の頻度が高くなった。

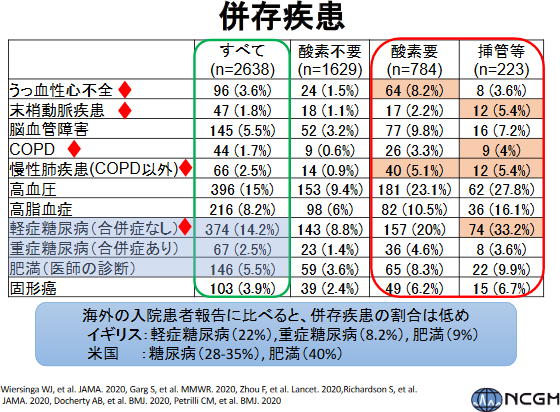

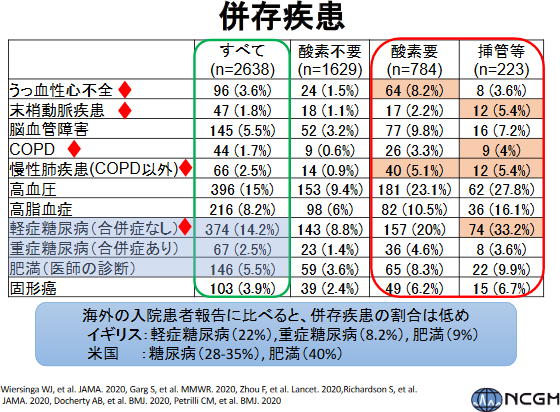

糖尿病や肥満などの併存疾患がある割合が低い

併存疾患は、高血圧が15%、軽症糖尿病(合併症なし)が14.2%、

重症糖尿病(合併症あり)が2.5%、肥満と脳血管障害がそれぞれ5.5%と続いた。

全体として併存疾患の割合は、海外に比べて低い傾向にある。たとえば米国では、糖尿病(28~35%)、肥満(40%)に上る。

しかし、心不全や末梢動脈疾患、COPDまたはCOPD以外の慢性肺疾患、軽症糖尿病があると、重症化する割合が上昇することも示された。

出典:国立国際医療研究センター、2020年

入院時の症状は、軽・中等症例では37.5℃以上の発熱、咳などに加えて、頭痛、味覚障害、嗅覚障害が多く、重症例では37.5℃以上の発熱、咳、倦怠感、呼吸困難が目立っていた。とくに味覚障害と嗅覚障害は、今後症状として頻度が増える可能性があるという。

出典:国立国際医療研究センター、2020年

薬剤の使用歴については)、酸素不要、酸素要、挿管などのいずれでも「ファビピラビル」がもっとも多く、次いで「シクレソニド」となり、挿管などが必要な患者ではステロイドの使用も多かった。なお、有効性などについては解析されていない。

日本人のCOVID-19による死亡率は低い?

退院時の転帰については、自宅退院(66.9%)がもっとも多く、次いで転院(16.6%)、医療機関以外への施設への入所(7.4%)と続く。

とくに入院中に酸素不要であった軽症者では8割が自宅退院となり、予後良好だった。

一方で、全体の死亡率は7.5%だった。日本のCOVID-19入院患者の死亡率は、英国の26%、米国(ニューヨーク)の21~24%、中国の28%に比べて大幅に低い。

重症例ほど死亡率が高くなり、入院時に挿管などが必要となった患者の死亡率は33.8%と高率だった。

以上の中間解析により、日本人がCOVID-19を発症すると、男性・高齢者・喫煙者や併存疾患のある症例(心血管系・糖尿病・COPDなど慢性肺疾患)では重症化しやすいことが明らかになった。

糖尿病や肥満などの併存疾患の割合は欧米に比べて低めで、全体の死亡率も低めだ(7.5%)。

今後も症例情報が集積されデータが公開されていくことで、対策を強化すべき集団が明らかになり、国内の新型コロナの対策に大きく貢献できる。

「疫学研究としてのさらなる知見の創出と、医薬品医療機器開発への活用、臨床情報と検体情報の集積による研究発展を柱に、今後も研究を行っていく」と、研究代表者で国立国際医療研究センター・国際感染症センター長の大曲貴夫氏は述べている。

国立国際医療研究センター