国立感染症研究所は、飲食店で会食をした際に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に集団感染したとみられる具体的な事例を公表した。

発症者の近くでマスクをつけずに会話したり、店員が接客したりした場合に感染したケースが多かった。

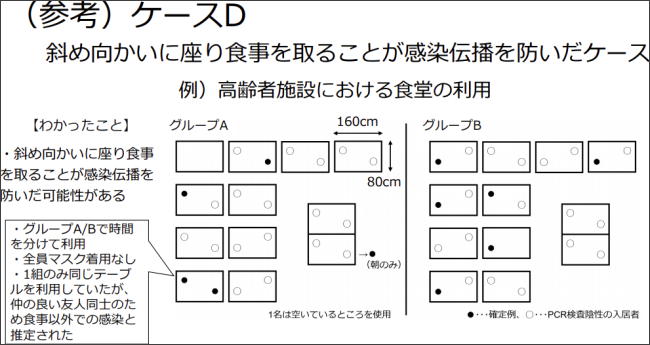

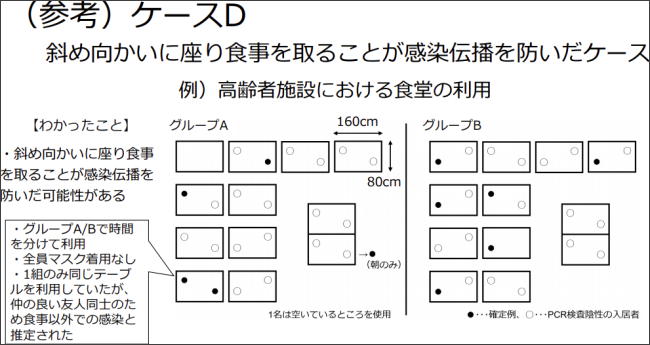

また、高齢者施設での食事の際、斜め向かいに離れて座ることで集団感染を防いだとみられるケースも紹介した。

空間を共有し距離が近過ぎると感染リスクが

感染事例は国立感染症研究所実地疫学専門家養成コース(FETP)がまとめたもの。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)クラスター対策班として、35都道府県からのべ120事例のCOVID-19集団発生事例に対する調査派遣の依頼を受け、都道府県、保健所とともに実地疫学調査を実施した。

研究グループは、2020年10月9日時点で、同年2月25日以降に、クラスター対策班として実施した実地疫学調査のうち、会食で発生した集団感染での曝露状況を調査した。

対象となったのは、レストラン、喫茶店、定食屋など、食事を目的として未成年も含めて入店できる店舗。

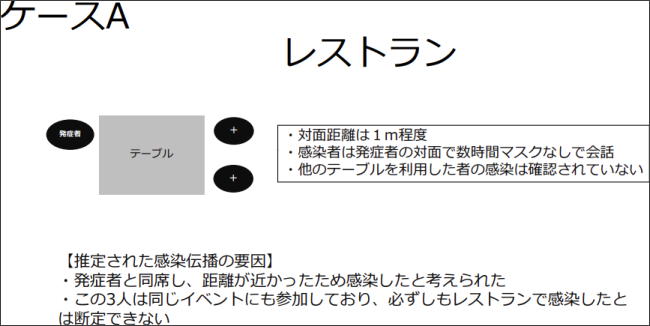

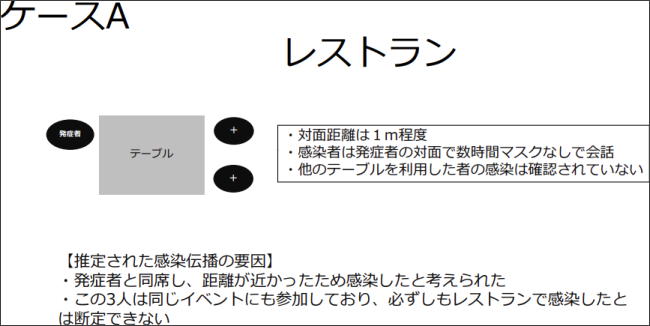

公表された会食での集団感染は3事例(飲食店が2店舗、レストランが1店舗)。うち2事例はテーブル、1事例はカウンターを利用した会食による感染伝播だった。店員や客のマスクの着用については、2事例では全員が着用していなかった。また、3事例すべてで発症者と感染者の距離が近かったが、同じ店舗に居合わせて別のテーブルに座っていた客では感染は認められなかった。

飲食店での会食が原因で集団感染したとみられる事例では、次の共通点がみられた。

■ 発症者と感染者の距離が近い(手を伸ばせば届く程度の距離)。

■ 同じ空間を共有していても、物理的な距離が近くなければ感染しない可能性がある。

■ スプーンの共有で付着した唾液による感染が疑われた事例や、客と接客店員のあいだの感染事例があった。

■ 斜め向かいに離れて座ることで感染が防がれた可能性のある事例があった。

飲食店での集団感染 具体例を紹介

ケースA(レストラン)では、対面の距離が1メートル程度の同じテーブルに座った3人のうち1人が発症者で、他の2人が感染。マスクをつけずに対面で数時間、会話していた。発症者と同席し、距離が近かったため感染したと考えられる。

ケースB(飲食店)では、同じカウンターを利用した距離の近い客3人と配膳した店員が感染した。全員がマスクを着用していなかった。発症者から距離が近い人は感染者が多く、テーブル席を利用した客は感染しなかった。カウンターの座席と調理者の距離は2メートル程度で、ついたてなどはなかったが、カウンター内の店員は感染しなかった。

ケースC(飲食店)では、同じテーブルで向かいあって食事をした4人のうち、発症者を除く2人が感染した。発症者の母親は子供2人と甥っ子と食事しており、母の隣に座った子供1人と母の対面に座っていた甥っ子が感染。母は自分のスプーンでおかずを食べさせていた。

なお、高齢者施設で、1.8メートル程度離れて斜め向かいに座り食事をとることで、感染伝播が防げたとみられる事例も報告されている。

ある自治体では、COVID-19流行地から訪れた観光客が利用する飲食店で患者の報告が多い傾向がみられた。発症した客と同じ店舗に居合わせ、別のテーブルに座っていた人では感染は確認されなかった。また、また、店員が発症していた場合に複数組の客が感染した事例もあった。

出典:国立感染症研究所、2020年

飲食店ではこうして感染に対策する

「一般的な会食の場では、客については同店舗に感染者が居合わせることよりも、同席のグループ内に感染者がいることの方が感染するリスクが高いと推測されます。一方スタッフは店舗内に感染者が居合わせると、配膳、会計、その他さまざまな場面で接触する可能性があるため、常に感染のリスクがあると考えられます」と、感染研では述べている。

感染研ではこれらの事例をふまえ、会食の際の感染対策として、▼マスク着用、▼手指衛生、▼従業員の健康管理、▼身体的距離の確保に加えて、利用客に次の点を注意するよう呼びかけている。

飲食店での感染対策

■ 同席のグループ内でも身体的距離をできるだけ確保する。

■ 飲食中以外の時間(トイレ移動、会計、注文時、食後の会話など)におけるマスクの着用。

■ 箸やスプーンなどを共有しない(感染者の唾液が付着し感染するおそれがある)。

なお感染研は、集団で飲酒をともなう会食を行った場面での感染拡大について、あらためて報告書をまとめるとしている。

国立感染症研究所