東北大学などは、新型コロナウイルスに対する恐怖感と、恐怖感から生じる対処行動の関係について、日本国内在住の450名を対象にWeb調査を行った。

その結果、新型コロナウイルスに対して、社会状況や周囲の人々の視線を気にして行動することで、買いだめなど社会的な混乱を引き起す行動につながりやすいことが示された。

新型コロナウイルスへの恐怖感があるなかで、自分自身で考え決定して行動することで、日常生活での感染対策への意識が高まるという。

新型コロナウイルスの感染への恐怖感

研究は、東北大学大学院教育学研究科の若島孔文教授、北海道教育大学釧路校の浅井継悟准教授を中心とする研究グループによるもの。研究成果は「PLOS ONE」に掲載された。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、日本では4月16日に「緊急事態宣言」が出され、小中学校が休校になったり、テレワークが推奨されたりと、人々の生活は大きく変化している。マスクや消毒液の買い占めといったさまざまな社会的な混乱が生じ、医療従事者や感染した人に対する偏見や差別も問題視されている。

海外では、COVID-19の拡大を受けて、新型コロナウイルスの感染への恐怖感についての研究がいくつか行われているが、日本では心理学的な研究は十分に行われていない。

そこで研究グループは、香港理工大学のDaniel Kwasi Ahorsu氏らが作成した「新型コロナウイルス恐怖尺度」(Fear of COVID-19 Scale)を日本語に翻訳し、どのような人が新型コロナウイルスへの恐怖感が高いのかを調べた。

対処行動は「自己決定」によるものか、それとも「同調」によるものか

研究グループは、緊急事態宣言が出された2日後に、日本国内在住の450名(男性291名、女性159名、年齢平均48.13歳)を対象にWeb調査を行った。

その結果、新型コロナウイルスへの恐怖感は、性別や年齢によって違いがみられないことが分かった。さらに、家族と一緒に住んでいるかどうか、身近に感染者がいるかどうかによっても、新型コロナウイルスへの恐怖感は変わらないことも示された。

新型コロナウイルス恐怖尺度

7つの質問項目について、それぞれ「全くあてはまらない」から「とてもあてはまる」までの5つの回答選択肢の中からあてはまる番号を選んで〇をつけてください。各質問の得点は〇をつけた番号で、最小1点、最大5点となります。総得点は7つの質問項目の〇を付けた番号の数字を合計して算出します(総得点の範囲は7点~35点)。得点が高いほど、新型コロナウイルスへの恐怖が強いことを示します。

| 1. | 新型コロナウイルスがとても恐い | [1 2 3 4 5] |

| 2. | 新型コロナウイルスについて考えると不快になる | [1 2 3 4 5] |

| 3. | 新型コロナウイルスについて考えると手汗をかく | [1 2 3 4 5] |

| 4. | 新型コロナウイルスで命を失うことを恐れている | [1 2 3 4 5] |

| 5. | インターネットで新型コロナウイルスのニュースや話題をみると、緊張したり、不安になったりする | [1 2 3 4 5] |

| 6. | 新型コロナウイルス感染が心配で眠れない | [1 2 3 4 5] |

| 7. | 新型コロナウイルス感染について考えると、心拍が早くなったり、動悸がしたりする | [1 2 3 4 5] |

日本語訳:筑波大学 災害・地域精神医学、2020年

今回の研究では、新型コロナウイルスに対する情報の収集や、手洗いうがいやマスクの着用などといった対処行動に着目し、コロナウイルスへの恐怖感と対処行動の関係を調べた。

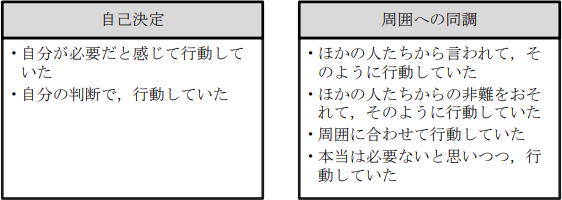

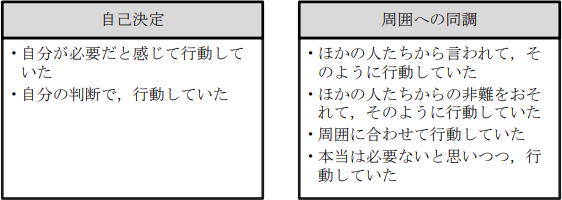

さらに、コロナウイルスへの恐怖感に対する対処行動が、自分自身の意志である「自己決定」によって行われたものなのか、社会状況や周囲の人々の視線を気にした「同調」によって行われたものなのか、対処行動の理由に着目した。

自分自身で考え行動することで感染対策への意識が高まる

今回の研究で明らかになった新たな知見は次の3つ――。

(1) 新型コロナウイルスに対する恐怖感が、体調チェックなど日常生活における新型コロナウイルスへの警戒心を高める。

(2) 新型コロナウイルスへの恐怖感があるなかで、社会状況や周囲の人々の視線を気にして行動することにより、買いだめといった社会的な混乱を引き起こしうる行動につながりやすい。

(3) 新型コロナウイルスへの恐怖感があるなかで、自分自身で考え決定して行動することにより、日常生活における感染対策への意識が高まる。

対処行動をとる理由

出典:東北大学大学院教育学研究科、2020年

「新型コロナウイルスへの不安や恐怖感を測定することは、その増加を抑制するための理解につながり、コロナウイルスをめぐるさまざまな偏見や差別が生じるのを防ぐことに役立つ」と、研究者は述べている。

東北大学大学院教育学研究科

The Japanese version of the Fear of COVID-19 scale: Reliability, validity, and relation to coping behavior(PLOS ONE 2020年11月5日)

筑波大学災害・地域精神医学