国立がん研究センターは、「がん」「心疾患」「脳血管疾患」「肺炎」「腎不全」で亡くなった患者の遺族2万1,309人を対象に、患者が亡くなる前の療養生活や医療の実態についてアンケート調査を実施した。うち、がん患者の遺族が1万2,900人に上る。

その結果、亡くなった場所で受けた医療に満足している割合は全体では6~7割だったが、がん患者では亡くなる1ヵ月の間に痛みや気持ちのつらさを感じていた割合は4割に上った。

介護について全般的な負担感が大きかったと感じている家族が4~5割に上った。また、死別後に抑うつ症状がある家族は1~2割だった。

同センターは「人生の最終段階の患者・家族の療養生活や医療を向上するため、緩和ケアや家族へのケアについていっそうの対策が必要」としている。

がん、心疾患、脳血管疾患、肺炎、腎不全で亡くなった患者の遺族に調査

調査は、国立がん研究センターがん対策情報センターが、厚生労働省の委託事業として実施したもの。2017年の人口動態調査の死亡票情報から、「がん」「心疾患」「脳血管疾患」「肺炎」「腎不全」で亡くなった患者の遺族約5万人を抽出し、2019年1月~3月に郵送で実施した。最終的な有効回答数は2万1,309人(うち、がん患者の遺族は1万2,900人)。

人生の最終段階では、医療を利用した患者に直接調査を実施するのが難しいので、家族の視点で評価する方法が標準的な方法として用いられている。

アンケートの内容には、遺族からみた「亡くなる前1ヵ月間の患者の療養生活の質」「亡くなった場所で受けた医療の質」「家族の介護負担や死別後の精神的な負担」などが含まれている。

■ 亡くなる1ヵ月の間に、痛みや気持ちのつらさを感じていた患者は4割

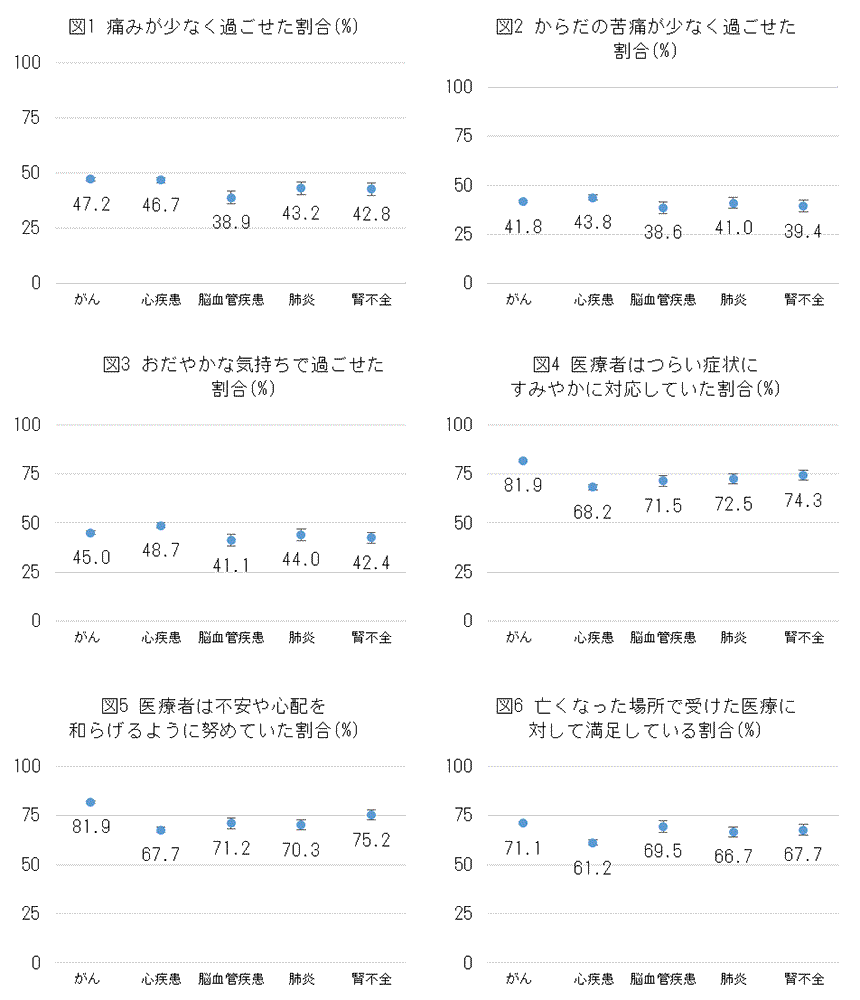

亡くなる前1ヵ月間の患者の療養生活の質について、「痛みが少なく過ごせた」という人の割合は、がんで47.2%、心疾患で46.7%、脳血管疾患で38.9%、肺炎で43.2%、腎不全で42.8%だった。

痛みを含む「からだの苦痛が少なく過ごせた」割合は38.6~43.8%であり、「おだやかな気持ちで過ごせた」割合は41.1~48.7%に上った。

逆に、「痛みを感じていた」という割合は、22.0~40.4%に上った。がんに限ってみると、40.4%が痛みや気持ちのつらさを感じている。「気持ちのつらさを感じていた」割合も、25.9~42.3%に上った(がんは42.3%)。

■ 6~7割が亡くなった場所で受けた医療に満足

「亡くなった場所で受けた医療に対して全般的に満足している」割合は、がんで71.1%、心疾患で61.2%、脳血管疾患で69.5%、肺炎で66.7%、腎不全で67.7%だった。

「医療者はつらい症状にすみやかに対応していた」割合は、がんで81.9%、心疾患で68.2%、脳血管疾患で71.5%、肺炎で72.5%、腎不全で74.3%だった。

「患者の不安や心配を和らげるように医療従事者は努めていた」割合も、67.7~81.9%と高かった。

出典:国立がん研究センター、2020年

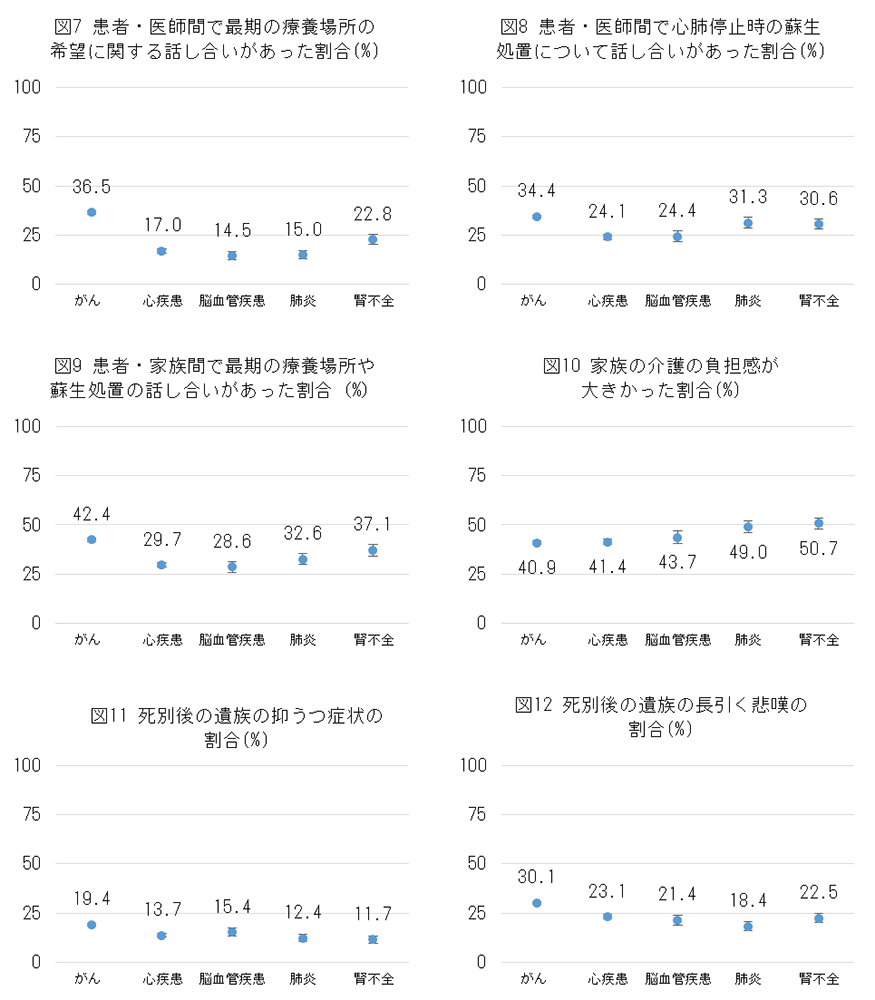

■ 人生の最終段階における医療・ケアに関する話し合い

人生の最終段階における医療やケアに関する話し合いについて、「患者と医師間で、患者が希望する最期の療養場所について話し合いがあった」割合は、がんで36.5%、心疾患で17.0%、脳血管疾患で14.5%、肺炎で15.0%、腎不全で22.8%と全般に少なかった。

また、「患者と医師間で、患者の心肺停止時に備え、蘇生処置の実施について話し合いがあった」割合は、がんで34.4%、心疾患で24.1%、脳血管疾患で24.4%、肺炎で31.3%、腎不全で30.6%だった。

「患者と家族間で、意思決定できなくなるときに備え、最期の療養場所や蘇生処置など、患者がどのような医療を受けたいか話し合いがあった」割合は28.6~42.4%で、がんがもっとも高かった。

■ 家族の介護負担感や死別後の抑うつ症状

家族の介護について、「介護をしたことで全体的に負担感が大きかった」割合は40.9~50.7%。また、死別後の遺族が「抑うつ症状」に悩まされている割合は11.7~19.4%だった。長引く「悲嘆」を感じている割合も18.4~30.1%に上った。

出典:国立がん研究センター、2020年

がん患者は他の疾患よりも痛みや気持ちのつらさを抱えている割合が高い

調査を通じて、がん患者については、医療者は患者のつらい症状について速やかに対応していたという回答や、医療者は不安や心配を和らげるように努めていたという回答、亡くなった場所で受けた医療に対して満足しているという回答の割合が高かった。

一方、がん患者では他の疾患よりも、痛みや気持ちのつらさを抱えている割合も高いことが推定された。

「人生の最終段階の医療を改善していくために、すべての医療従事者への緩和ケアの普及、現在の技術では改善が困難な苦痛を軽減するための治療技術の開発、患者や家族への緩和ケアに関する理解の促進などを、よりいっそう進めることが必要です」と、研究グループは述べている。

また、「家族の介護負担や死別後も含めた精神的な負担があることが推定され、遺族ケアなど家族に対する支援体制の整備が必要であることが示されました」としている。

国立がん研究センター