国立がん研究センターなど国内6研究機関が、各コホート研究で収集した情報を相互利用するための、包括的な共同研究の枠組み「国内ゲノムコホート連携」を構築したと発表した。

日本人の疾患発症に影響を与える遺伝的素因の解明や、発症リスク予測モデルの構築などのゲノム疫学研究の促進、1人ひとりの体質に合わせた「個別化医療」「個別化予防」の早期実現を目指している。

日本を代表する大規模コホート研究のデータが相互に利用可能に

国立がん研究センターなど国内6研究機関が、各コホート研究で収集した情報を相互利用するための、包括的な共同研究の枠組み「国内ゲノムコホート連携」を構築したと発表した。

この連携により、36.6万人規模のゲノムコホートデータを、6機関で順次相互に利活用できるようになる。日本人の疾患発症に影響を与える遺伝的素因の解明や、発症リスク予測モデルの構築などのゲノム疫学研究の促進、1人ひとりの体質に合わせた個別化医療・個別化予防やリスク予測などの次世代医療の早期実現を目指している。

対象となるのは、岩手医科大学いわて東北メディカル・メガバンク機構(IMM)と東北大学東北メディカル・メガバンク機構(ToMMo)、名古屋大学が事務局をつとめる「日本多施設共同コーホート(J-MICC)研究」、国立がん研究センターがとりまとめる「多目的コホート(JPHC)研究」、慶應義塾大学医学部と同先端生命科学研究所が実施している「慶應・鶴岡メタボロームコホート(TMC)研究」、「愛知県がんセンター病院疫学(HERPACC2,3)研究」。

36.6万人規模のコホート研究データで日本人の遺伝的素因を解明

コホート研究は、ある特定の集団を一定期間にわたって追跡し、生活習慣などの環境要因や遺伝的要因などと疾病発症との関係を解析するための研究。ゲノムコホート研究は、遺伝子型と疾病発症との関係を解析する研究。

うち前向きコホート研究は、未来に向かって調査を進める研究で、「TMM」「J-MICC」「JPHC」「TMC」「HERPACC2,3」そのそれぞれの研究では、前向きゲノムコホート研究が行われている。

今回の連携により、それぞれの研究に取り組んでいる研究者が、お互いのコホート情報やゲノム情報、罹患情報などを利用可能となる。これにより、双方のゲノム疫学研究が推進され、次世代医療の早期実現へ貢献することが期待される。

「この連携は、大規模コホート研究データの相互利活用の方法として草分け的な事例になると考えられ、今後他のコホート研究への波及も期待されます」と、研究者は述べている。

各コホート間での包括的な共同研究の枠組みを構築

現在、次世代医療実現に向け、数十万~百万人の大規模ゲノム解析を目指すプロジェクトが世界各国で行われているが、近年開発されたゲノム情報にもとづく疾患発症リスク予測法である多遺伝子リスクスコア(PRS)は、異なる民族集団のモデルを用いた場合に精度が低くなる。また、構築したモデルの前向きコホートでの検証が重要であることも判明した。

そのため、日本人の次世代医療実現には、日本で数十万人規模のゲノムコホート研究を早急に進めることが必要とされている。

一方、岩手医科大学いわて東北メディカル・メガバンク機構(IMM)は、東日本大震災の復興支援事業である東北メディカル・メガバンク(TMM)計画の一環として、東北大学東北メディカル・メガバンク機構(ToMMo)と共同で、2013年度から岩手県・宮城県の被災地を中心とした大規模健康調査を行っている。地域医療の復興に貢献するとともに、個別化医療などの次世代医療の基盤構築を目指している。

TMM計画のコホート研究では、2016年までに15万人の参加登録を達成した。その後、現在までに15万人のゲノム解析を実施し、日本における最大級の次世代医療研究の基盤となっているが、ベースライン調査(2013-2016年度)からの経過年数が浅いため、罹患情報が十分に登録されているとはいえない状況にあった。

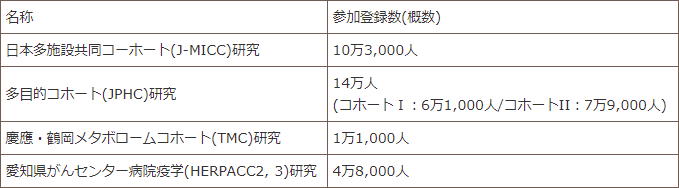

また、TMM計画以外の日本国内でのゲノムコホート研究では、下表のように、1機関で数十万人規模のゲノムコホート研究は実施されていなかった。

TMM計画以外の日本国内のゲノムコホート規模

次世代医療を実現するために、大規模なゲノムデータと罹患情報が必要となる。また、ゲノム解析や罹患情報の蓄積には時間を要する。

コホート間での包括的な共同研究の枠組みを構築し、ゲノムデータと罹患情報などを双方で十分に蓄積したコホートデータを整え、それらを相互利活用することが必要とされている。

そのため、「IMM」「ToMMo」「J-MICC」「JPHC」「TMC」「HERPACC2,3」の6機関が連携し、次世代医療の早期実現を目指すことになった(2021年3月5日契約締結)。

東北大学のスパコンにゲノムデータを保管 セキュリティも強化

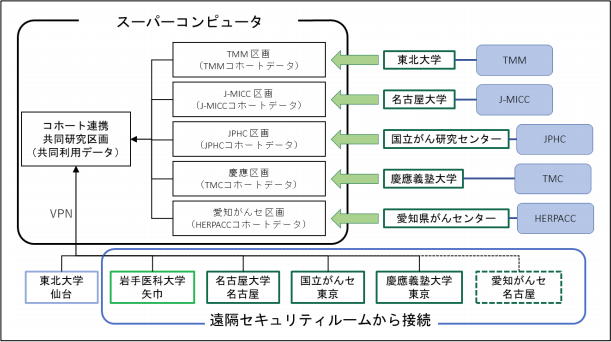

相互利活用の方法としては、「TMM」「J-MICC」「JPHC」「TMC」「HERPACC2,3」のコホート情報(調査票情報や生理機能検査値など)や、ゲノムデータを、「ToMMo」に設置しているスーパーコンピュータに保管する。

その際に、個人情報保護に対する十分な配慮がなされた「遠隔セキュリティエリア」を利用する。これは、入退室が監視カメラなどで記録されるとともに、生体認証などが導入され、シンクライアントを通じた画像転送によって情報を閲覧する仕組みになった管理エリア。高いセキュリティを保持しながら、外部からアクセスできるようになっている。

さらに、計画された各研究内容は審査のうえで実行され、概要は公開される。

スーパーコンピュータ利用による国内コホートデータの利活用方法

日本多施設共同コーホート(J-MICC)研究

多目的コホート(JPHC)研究

慶應・鶴岡メタボロームコホート(TMC)研究

愛知県がんセンター病院疫学(HERPACC2,3)研究