「ノンアルコール飲料」を活用すれば飲酒量を減らせる お酒の飲み方を改善する効果的な方法に 筑波大学

アルコールの過剰な摂取はSDGsでも課題に

過度の飲酒は、アルコール依存症などの健康問題を引き起こすだけでなく、家庭内暴⼒や飲酒運転による交通事故など、さまざまな深刻な問題にもつながる。 アルコールの過剰な摂取は世界的な課題になっており、「飲酒による悪影響の低減」は国連の持続可能な達成⽬標(SDGs)にも含まれている。 アルコール飲料の飲みすぎを減らすための対策として、アルコールテイストの飲料、いわゆるノンアルコール飲料を利⽤する方法があるが、その飲酒量への影響についてはこれまでよく分かっていない。 そこで筑波大学は、アルコール依存症の患者などを除いた20歳以上の成⼈を対象に実験を⾏った。研究に参加した123⼈を介⼊群と対照群に分け、介⼊群にノンアルコール飲料を12週間提供した。ノンアルコール飲料を上手に利⽤すれば飲酒量を減らせる

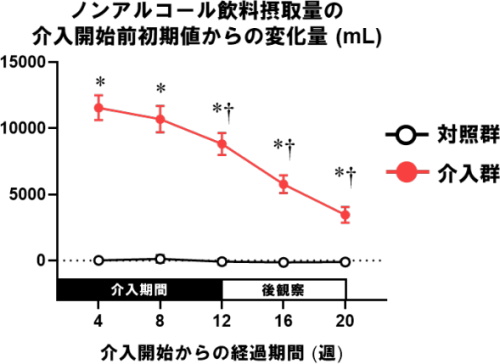

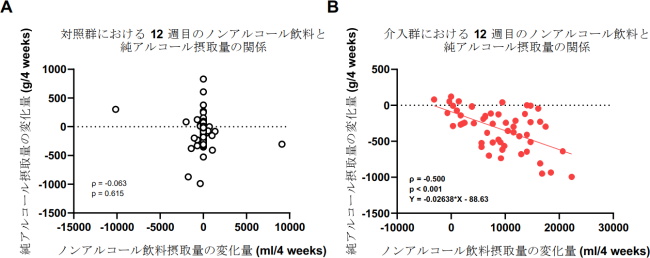

その結果、介⼊群では対照群に比べ、飲酒量の低減が有意に⼤きく、その効果は提供8週間後も持続することが分かった。 介⼊群の飲酒量は、介⼊前に比べ介⼊12週⽬時点で、1⽇あたり純アルコール換算で平均11.5g減少していた。 また、介⼊群のノンアルコール飲料摂取量の増加と飲酒量の減少とに相関がみられ、ノンアルコール飲料がアルコール飲料に置き換わって摂取された可能性が示された。 研究は、筑波⼤学医学医療系地域総合診療医学准教授および健幸ライフスタイル開発研究センターセンター⻑の吉本尚氏らによるもの。 「過剰なアルコール摂取を減らすための対策として、ノンアルコール飲料が有⽤であり、ノンアルコール飲料が減酒のきっかけになる可能性が明らかになりました」と、研究者は述べている。 「アルコール摂取を減らすための有効性が科学的に検証された⽅法が明らかになることで、過剰なアルコール摂取をしている個⼈への介⼊、政策⽴案などを通した社会貢献につながると期待されます」としている。介⼊群と対照群の、介⼊前4週間の飲酒量と⽐べた時の飲酒量の変化を比較

ノンアルコール飲料が過剰なアルコール摂取を減らすための対策になりえることが示された。

介⼊群での飲酒量減少は、ノンアルコール飲料による「置き換わり」が⽣じた結果と考えられる。

ノンアルコール飲料を利用するとお酒の飲み方はどう変わるか?

⽇本では、男性で40g/⽇以上、⼥性で20g/⽇以上の純アルコール摂取量が、⽣活習慣病のリスクを⾼めるとされている。 ⽣活習慣病のリスクを⾼める量の飲酒を減らすことは、厚⽣労働省の「健康⽇本21」でも重要な⽬標のひとつになっている。 ⽇本では「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表⽰に関する⾃主基準」のなかで、「ノンアルコール飲料とは、アルコール度数 0.00%で、味わいが酒類に類似しており、満20歳以上の者の飲⽤を想定・推奨しているもの」と定義されており、今回の研究でもアルコール濃度0.00%のアルコールテイスト飲料が利用された。 研究では、アルコール依存症の患者、妊娠中や授乳中の⼈、過去に肝臓の病気と⾔われた⼈を除いた、20歳以上で、週に4回以上飲酒し、その⽇の飲酒量が男性で純アルコール40g以上、⼥性で同20g以上、ノンアルコール飲料の使⽤が⽉1回以下の参加者を募集した。 参加者は123人(⼥性69人、男性54人)で、年齢分布は22歳から72歳まで、平均年齢は47.5歳だった。研究グループは、参加者をノンアルコール飲料を提供する介⼊群と対照群の2つの群に無作為に分けた。 介⼊群には、12週間にわたり、4週間に1回(計3回)、ノンアルコール飲料を無料で提供した。両群とも、アルコール飲料の⼊⼿および飲酒に関してはとくに制限をすることはなく、⾃由に毎日を過ごすよう指⽰し、介⼊から20週間の間、毎⽇、アルコール飲料とノンアルコール飲料の摂取量を記録した。ノンアルコール飲料が減酒のきっかけになる可能性

その結果、介⼊開始前からの飲酒量は、介⼊開始4週⽬の時点で、介⼊群では対照群よりも低値が示され、第12週時点での1⽇量でみると、介⼊群では平均11.5g減少するとともに、ノンアルコール飲料は1⽇平均314.3mL摂取されていた。一方、対照群では飲酒量は平均2.7g減少した。 12週⽬のノンアルコール飲料摂取量と飲酒量の介⼊前からの変化量の関係について、スピアマン順位相関係数を算出したところ、介⼊群にのみ有意な負の相関関係が認められたことから(ρ=-0.500、p<0.001)、介⼊群ではアルコール飲料がノンアルコール飲料に置き換えられて摂取された可能性が示された。 今後は、ノンアルコール飲料のアルコール摂取量低減に対する利⽤効果を⾼める方法について検討するとともに、ノンアルコール飲料摂取がどんな集団により効果的なのか、どれくらい効果が持続するのかを追加検証していく予定としている。 筑波大学 医学医療系筑波大学 健幸ライフスタイル開発研究センター

Effect of provision of non-alcoholic beverages on alcohol consumption: a randomized controlled study (BMC Medicine 2023年10月2日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。